最近,冒名頂替案鬧得沸沸揚揚,在2018年-2019年的山東高等學歷數(shù)據(jù)清查工作中,有14所高校曾公示清查結(jié)果,其中有242人被發(fā)現(xiàn)涉嫌冒名頂替入學取得學歷,公示期后學歷做注銷處理。

自古以來,為了對抗包括冒名頂替在內(nèi)的各種舞弊手段,古人也是花盡心思。但盡管如此,自隋唐科舉制度形成以來,考場舞弊幾乎在每一場科舉中都有發(fā)現(xiàn),其中就包括冒名頂替。

唐代冒名選官

隋煬帝大業(yè)元年,科舉制正式創(chuàng)立。然而,隋朝僅二世而亡,科舉制尚未形成制度化的規(guī)制。唐代繼承了科舉制度,但遠沒有達到標準化、規(guī)范化的程度,考生操作的空間很大。

唐代讀書人想要通過科舉出仕,首先要經(jīng)過禮部主持的常舉考核,此時常舉考試的突出特點是試卷成績并不決定考試結(jié)果。因此,要想在常舉考試作弊,主要通過“行卷”和“通榜”。

“行卷”是請名流為自己的作品制造聲譽,以利錄取。應(yīng)試舉子在參加省試之前,將自己平時的作品寫成卷軸,送給政壇權(quán)要或?qū)W界名流,以求其賞識并向主考官推薦。前段時間熱播的《無心法師3》中,柳青鸞就曾用“忙于行卷”的借口推辭無心。

所謂“通榜”是主考官請有地位、聲望且與自己關(guān)系密切的人來共同決定錄取名單。“通榜”者沒有看過試卷,他提出的名單主要是依據(jù)“行卷”來定奪。

另外,找槍手代考也是唐朝常舉考試的常見作弊方式。為了防止代考,一般要求考生提供有詳細體貌特征的履歷。進場前,考官根據(jù)履歷驗明考生的身份。由于古代沒有相片、指紋識別等技術(shù),故設(shè)有識認官,專門識認考生,以防冒名頂替入場。每次考試時,考生須通過識認官驗證之后方可進場考試。

通過了常舉考試,考生還要經(jīng)過吏部考試,全部合格后方能授官,而這一環(huán)節(jié)是“冒名”出現(xiàn)最多的一環(huán)。吏部選官的一個標準是出身和資歷,這就導致一部分人在出身和資歷上造假,“有偽主符告而矯為官者,有承接他名而參調(diào)者,有遠人無親而置保者”。特別是安史之亂后,由于保存在中央的選人人事檔案散失殆盡,冒名頂替更加猖獗,“分見官者,謂之擘名,承已死者,謂之接腳。”

由于社會動蕩,很多考生或已身故或流落他地難以找尋,這就給想要冒名頂替的人提供了很大的空子。

唐朝后期,冒名頂替非常普遍,民間相傳:“入試非正身,十有三四;赴官非正身,十有二三。”即使官府對冒名之人身份有疑問,但是人事檔案已丟失,其人在家鄉(xiāng)的相鄰百姓早已在戰(zhàn)亂中逃離家鄉(xiāng),哪里還能找到驗證真身的親鄰呢?

宋代冒籍科舉

宋代科舉制度已施行多年,相關(guān)制度比較成熟,而且宋朝統(tǒng)治者實行“重文抑武”的政策,對科舉極為重視。

為保證公平,宋朝實行了分地取人的解額制。所謂“解額”,就是士人通過各類發(fā)解試以后,獲得解送禮部參加省試的名額。宋初,發(fā)解試并沒有固定名額,導致貢舉人數(shù)太多,貢院之中人滿為患。到宋真宗時期,制定了固定解額制,各州郡都限定了參加貢舉的人數(shù)。

由于唐末和五代北方長期戰(zhàn)亂,造成經(jīng)濟重心南移,南方的文化教育水平相應(yīng)的比北方有優(yōu)勢。北宋中葉,山西人司馬光和江西人歐陽修就以“逐路取人”(按區(qū)域分配中舉名額)還是“憑才取人”展開了爭論。雖然最后宋英宗還是聽取了歐陽修的意見,但是在地區(qū)的解額分配中,加大了向北方地區(qū)傾斜的力度。

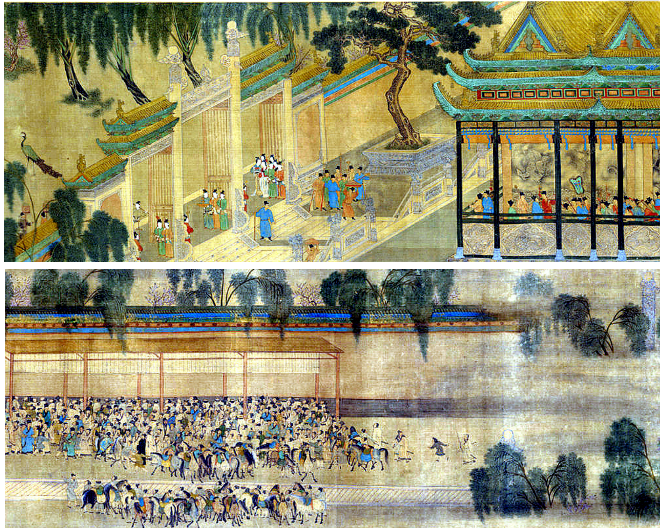

(明)仇英《觀榜圖》局部

宋朝初年,因為戰(zhàn)火未熄,人口流動量大,允許士子異地參加科考。但是到了開寶五年,讀書人就必須在籍貫地參加初級的科舉考試。

實行解額制以后,開封、應(yīng)天等地因為解額較多,便于入選,不少士子為了提高中舉幾率,舉家遷移至他處。更有甚者“背本宗而竄他譜,飛賕而移試他道”,造成了很多怪誕的現(xiàn)象,有父子、親兄弟鄉(xiāng)貫不同的情況,更有士子為了假冒戶貫居然改變親屬關(guān)系,自己的祖宗家譜都不要了,重金請求冒認在其它州郡家戶名下。

有的士子祖先對國家有功,不用參加初試,但是這個名額一般是固定的,為了拿到這個名額也會出現(xiàn)冒名現(xiàn)象,但都是用的本家族人的名字。“士子又有免解偽冒入試者,或父兄沒而竊代其名,或同族物故而填其籍。”

而針對這種“冒籍”的舞弊行為,政府也實行了嚴格的預(yù)防措施。一是清理核查戶籍,乾道年間曾立法:“非本土舉人,往緣邊久居或置產(chǎn)業(yè)為鄉(xiāng)貫者,杖一百,押歸本貫。”可見刑罰之嚴厲。

再一種方法就是常見的“結(jié)保”,參加貢舉考試的士子,每十人為保,有冒籍或者其它違反考試規(guī)定的行為,一旦被人告發(fā),同保人連坐,終生剝奪考試資格。“結(jié)保”的特點是一人違規(guī),同保連坐,這使得非本保的考生也會用“激光眼”掃描其他組的每一個人,因為一旦發(fā)現(xiàn)有違規(guī)的情況就能同時淘汰十個人,自己的競爭對手就少了十個!

明清冒籍

為了穩(wěn)定朝廷在全國的統(tǒng)治,明代科舉從宣德朝開始實行分區(qū)定額錄取制度,也即各省直鄉(xiāng)試都要按照所分配的解額錄取;會試則是將全國兩直十三布政司分為南、北、中三個大的區(qū)域,按比例錄取。其中,南卷占會試錄取額的55%,北卷占35%,中卷占10%。這樣,一些心存僥幸的士子“見他方解額稍多,中式頗易,往往假為流移,冒籍入試”。

為防止冒籍冒名,明代也沿襲了宋朝,實行嚴格的現(xiàn)籍地應(yīng)試制度和相互“結(jié)保”制度。但是,冒籍在明代處罰較輕,只是對考生發(fā)回原籍、廢去在此之前擁有的功名,以后還可以再考;對考官的任職予以罷免。所以,明代的冒籍頂替現(xiàn)象屢禁不止。

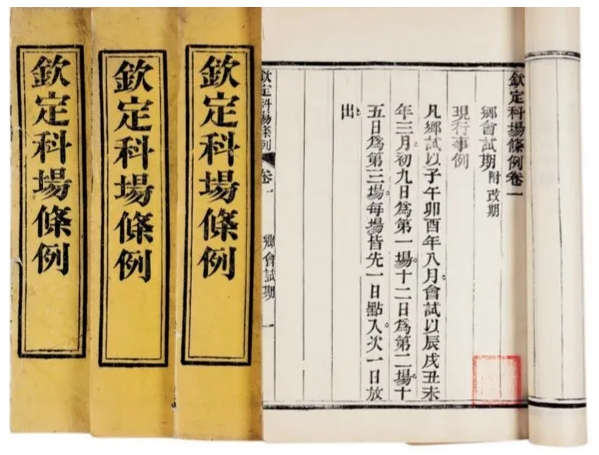

《科場條例》,清代關(guān)于科舉的專門立法

清代對科舉的不公平行為,實行了更加嚴格的預(yù)防和懲治措施,特別是在“防”上做更多文章。

清代有種說法“科舉必由學校”,就是說一個士子若想?yún)⒓余l(xiāng)試、會試、殿試,必須要經(jīng)過童生試合格,成為府、州、縣的學員。童生試是科舉考試的起始,因此對參加考試考生的資格審查是極其嚴格的。順治二年規(guī)定,“如祖、父入籍在二十年以上,墳?zāi)埂⑻镎阌械膿?jù),方準應(yīng)試。”這一舉措大大增加了冒籍的難度。

清代考試跟現(xiàn)在一樣,必須攜帶準考證。清代科舉考試準考證名為“院試卷結(jié)票”,考生赴考前需要親自去領(lǐng)取“院試卷結(jié)票”,如果在赴考時沒帶“院試卷結(jié)票”,不準參加考試。準考證上要寫有考生及其曾祖、祖父、父親、老師及鄰居的名字,還需要兩位保人畫押,以備在領(lǐng)取考卷時查驗考生真實身份。一旦被查出替考,將禍及全家,殃及鄰里。

清代為防冒籍還獨創(chuàng)了一項“審音”制度,即查看學生的方言。清代的童生試中還有一項專門為防止考生冒籍而實行的審音制度。康熙四十年:“廣西省土官、土目子弟,有愿考試者,先送附近儒學讀書,確驗鄉(xiāng)音收送。”

之后,審音制度在各地的童生試當中普遍推行。乾隆時期為了防范科場案發(fā),審音有很大程度地重視,此時期出現(xiàn)因為審音而被查出的考生大有人在,均“照例懲治”,給予相應(yīng)的處罰。

順天府大興、宛平二縣是清代審音最為嚴格的地方,因為這兩個縣的入學率較之其他地方高,冒籍考生也多。最初,審音是由知縣負責,后因這兩縣的知縣有包庇縱容的行為,康熙三十九年規(guī)定:“嗣后審音不詳,或?qū)彸霾粨?jù)實承保者,分別以降級、革職論處。”到了雍正九年,又規(guī)定“嗣后由府尹不時稽查。”乾隆四年又改為府丞專管審音事。后在乾隆十年,有兩個官員再一次審音不力,激怒了乾隆,直接設(shè)置了專門的審音御史,自此成為定制。

清代的懲治措施較明代更為嚴厲,一旦發(fā)現(xiàn)冒籍或代考,考生和“槍手”一起問罪,帶枷號三個月,還要發(fā)配到煙瘴之地充軍,“結(jié)保”的考生一律打一百杖!雖然沒有直接斬首,但是讀書人身嬌體弱,帶著枷號徒步到邊地,可能多數(shù)走不到目的地就被折騰死了,更別提打一百棍,不死也癱了。

科舉考試自創(chuàng)立初始,就是為了改變朝中官員盡出豪門世族,而寒門子弟出仕無門的現(xiàn)象。不論貧窮還是富貴,只要有真才實學,都可以通過考試出將入相,為了維護考試公平,歷朝都在逐步完善相關(guān)制度,并且不斷加大懲罰措施,確保每一個人都可以通過考試展示自己的才學,從而實現(xiàn)夢想。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|