近期以來,全國多地出現(xiàn)高溫預(yù)警,人們飽受酷暑折磨。這時(shí)大家有沒有想過,在古代沒有空調(diào)、冰箱的人們,是如何度過盛夏酷暑?

古人如何乘涼?

史料記載最熱的夏天出現(xiàn)于乾隆八年,也就是公元1743年。《續(xù)天津縣志》中記載“五月苦熱,土石皆焦,桅頂流金,人多熱死”,不完全統(tǒng)計(jì),當(dāng)年北京共有11400人死于炎熱。

據(jù)中國氣象局國家氣候中心古氣候?qū)<已芯繐Q算,1743年7月20至25日,華北地區(qū)下午的氣溫均高于40℃。其中7月25日最熱,氣溫高達(dá)44.4℃!

古人避暑,除了下河游泳、手動(dòng)搖扇、制作冰飲、冰塊降溫外,最主要還是通過房屋改造來進(jìn)行降溫,相當(dāng)于今天的“空調(diào)房”,古時(shí)被稱為“夏房”。

先秦時(shí)期,主要通過建造臺榭來避暑。“臺”就是高臺,“榭”則是建筑在臺上的房屋,一般沒有墻壁,類似于亭子。《爾雅》曰:“無室曰榭”,《說文》曰:“榭,臺有屋也。”這種建筑在高臺上的亭榭,四面通風(fēng),古人在其中宴飲坐臥,能夠起到很好的消暑效果,如《管子》中有“為宮室臺榭,足以避燥濕寒暑,不求其大”。

漢代已經(jīng)有了專門避暑的宮殿,稱為清涼殿,也叫延清室。《三輔黃圖》記載,漢武帝的寵臣董偃常在延清室消暑納涼,“以畫石為床,文如館,紫琉璃帳,以紫玉為盤,如屈龍,皆用雜寶飾之。”里面“清室則中夏含霜”,可見十分涼快。

三國時(shí)期,曹操修建的銅雀臺旁邊有一座冰井臺,利用地井中的涼氣來降溫。《鄴中記》中有“北則冰井臺,有屋一百四十間,上有冰室,室有數(shù)井。井深十五丈,藏冰及石墨”。

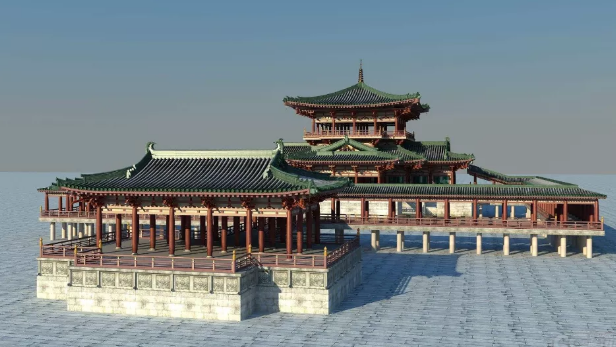

到了唐代,唐太宗建起了避暑專用的行宮——永安宮,也就是后來大名鼎鼎的大明宮。而含涼殿是大明宮的太液池南岸的一組宮殿建筑,宮殿依水而建,夏天涼爽宜人。

大明宮含涼殿精細(xì)模型

含涼殿最厲害之處是通過機(jī)械裝置來實(shí)現(xiàn)制冷。含涼殿跨河流而建,在宮殿的后坡,一座巨大的水車,源源不斷地把河水車上殿頂,從而達(dá)到降溫的目的。

工匠們還在宮殿的四檐裝上水管,把水引到屋檐上。涼水在屋上循環(huán),四邊有水往下淌,形成水簾,室內(nèi)溫度自然就下降了,而且降溫效果極佳,達(dá)到“座內(nèi)含凍”的制冷效果,成為了當(dāng)時(shí)的“空調(diào)亭”。

到了宋代,高官顯貴們也紛紛建立起私家避暑“涼屋”,不僅以風(fēng)輪送冷水涼氣,還在蓄水池上和大廳四周擺設(shè)各種花卉,享受精神上的愉悅。

元代,成吉思汗在"三河之源"處興建了四大行宮,這四處行宮分別用來春季放飛、夏季避暑、秋季圍獵以及冬季取暖,建筑的形式與功能得到了充分的發(fā)揮與利用。

至明朝,避暑建筑從宮廷走向民間,人們在屋里開七井,七井生涼,夏日坐其上,不知暑氣。

清代帝王則選擇離開高墻深院的紫禁城,躲到水系豐富、綠樹成蔭的園林中避暑。據(jù)統(tǒng)計(jì),乾隆平均每年有一百多天住在圓明園,雍正更是達(dá)到了每年兩百天之久。

元代界畫,可見噴泉樣式建筑

古代建筑中的避暑智慧

講完歷代古人的避暑方式,下面我們從古代建筑布局層面,講講古代匠人絕妙的避暑智慧。

1.布置

古建筑的避暑措施表現(xiàn)在建筑布置上,具體包括“坐北朝南”和“背山面水”兩個(gè)方面。

“坐北朝南”是相對于建筑單體而言,指建筑為南北向布置,且南面開設(shè)較多的門窗。這種朝向及門窗布置是有利于建筑內(nèi)部在夏季保持涼爽的,其地理學(xué)的原因?yàn)椋何覈狞S河流域處于北半球亞熱帶季風(fēng)氣候最為顯著的地區(qū),在這種地理?xiàng)l件下,建筑朝正南方向最為適宜,北側(cè)封閉以利于御寒,而南側(cè)開設(shè)窗戶則有利于夏季通風(fēng)。

“背山面水”是指相對于古建筑整體而言,夏天能通過水汽蒸發(fā)來降低各個(gè)建筑的溫度,以調(diào)節(jié)局部的小氣候,有利于產(chǎn)生良好的避暑效果。另外從氣流組織角度來看,由于北部有山體遮擋的原因,因而與山垂直的氣流必然不會很順暢,而與山平行的氣流則暢通無阻。而且古建筑一般是正面寬、側(cè)面窄,呈正面為長邊的長方形,由于側(cè)面的擋風(fēng)面積較小,即整個(gè)建筑群的擋風(fēng)面積也較小,因而氣流組織較為順暢,其在夏季也非常涼爽。

2.墻體

古建筑的墻體很厚,如太和殿的墻體厚達(dá)1.45m,不僅具有能夠限制木構(gòu)架在地震作用下的過大位移,而且具有良好的保溫隔熱性能。墻體厚,增加了外部熱量傳遞到建筑內(nèi)部的距離,使得建筑傳熱進(jìn)入內(nèi)部較少。另墻體的構(gòu)造做法亦有利于隔熱。

上圖為紫禁城某古建墻體施工時(shí)的斷面照片,可看出墻體的斷面構(gòu)造做法:兩側(cè)為整磚砌筑,中間則為碎磚、碎石填充,古建工程稱“填餡”做法。不僅具有綠色環(huán)保、節(jié)約施工材料的優(yōu)點(diǎn),而且有利于阻隔熱量傳遞。

3.屋頂

屋頂瓦片間的縫隙可用于通風(fēng),自然風(fēng)從瓦縫中進(jìn)入屋里,屋內(nèi)的熱氣也會從縫隙中竄走。其次,建筑材料的選擇也是暗藏玄機(jī)。利用青灰、麻刀泥等材料制成30厘米厚的泥背,鋪設(shè)在木板基層上,這些材料具有良好的隔熱、保溫性能。

紫禁城古建筑的琉璃瓦表面涂有光亮的釉層,具有較好的光澤度,不僅有防滲水的功能,而且可以反射太陽光線,避免陽光直射瓦面造成的劇烈升溫。

古建筑的梁架空間亦有利于建筑本身的隔熱。所謂梁架即古建筑室內(nèi)天花到屋頂木基層之間的木構(gòu)架。架空層使屋頂變成兩次傳熱:太陽光的熱量經(jīng)過屋頂泥背層進(jìn)入屋頂內(nèi),再通過天花板之上的架空層繼續(xù)往下,傳向地面,此時(shí)熱量已大大減少。

除此之外,一些大殿還會采用重檐式屋頂。這種屋頂極大地提高了空間高度,使熱空氣得以上升遠(yuǎn)離室內(nèi)地面,并能從重檐之間的空隙中散出去。

有風(fēng)時(shí),積聚在屋頂?shù)臒釟饩蜁伙L(fēng)帶走;無風(fēng)時(shí),也會通過縫隙慢慢散掉。良好的透風(fēng)性能,在促進(jìn)室內(nèi)空氣循環(huán)的同時(shí),也達(dá)到了降溫的目的。

明朝以后的政府出臺了建筑規(guī)制,“檐步五舉,飛椽三五舉;柱高一丈,平出檐三尺,再加拽架”。這表面看似簡單的建筑方法,卻隱藏著無比奧妙的建筑理論。

那時(shí)人們已經(jīng)善于運(yùn)用冬夏季日影的角度(就是今天所說的太陽高度角,北京地區(qū)冬至正午太陽高度角為27°,夏至正午太陽高度角為76°),來設(shè)計(jì)出檐的角度。有了這個(gè)角度的屋檐,就能夠在夏至前后,屋檐遮陽;到了冬至前后,陽光滿室,使得房間內(nèi)有冬暖夏涼之感。

太和殿南立面

4.閣樓

重檐式屋頂雖然益處多多,但多用于官方建筑,民間建筑則不能使用。為了提高房內(nèi)的空間高度,機(jī)智的百姓們設(shè)計(jì)了閣樓的形式,前后開窗,形成流動(dòng)空氣,不僅可以降低室溫,還可以驅(qū)除空氣中的濕氣。

5.涼棚

涼棚是古建筑避暑的重要方法之一。所謂涼棚,即在夏天搭設(shè)用于遮陽乘涼用的臨時(shí)性棚子,早在唐代已經(jīng)出現(xiàn)。涼亭的制作方式是用竹子做骨架,用席子做棚頂,在房檐上或者院子里搭蓋出一個(gè)高高的遮陽罩,把屋頂和院子罩起來,不讓盛夏的陽光直射到墻壁上,這樣外墻不容易曬透,院子里的地面也不會很快升溫。

為了不影響采光,古人又發(fā)明了活動(dòng)的棚頂,即把整張席子切割成很多矩形的小塊,每塊席子的邊緣都拴上長長的繩子,陽光照射最厲害的時(shí)候,席子是完全遮蓋的,等到早上或者黃昏,輕輕一拉繩子,席子就自動(dòng)掀開了,光線和涼風(fēng)都可以進(jìn)來。

6.冰窖

《詩經(jīng)》中的“二之日鑿冰沖沖,三之日納于凌陰,四之其蚤(早)獻(xiàn)羔祭韭”,說的是周人于臘月采冰,正月往冰窖里存冰,二月用冰鎮(zhèn)的羊羔肉和菲菜上供祭神。

《周禮》記載,周朝開始就設(shè)有“凌人”官職,專門掌管采冰、儲冰和用冰,一般從每年冬天的十二月起,便帶領(lǐng)工人采集天然冰塊,運(yùn)至冰窖儲存。皇家這種采冰制度,一直持續(xù)到了晚清。

當(dāng)時(shí)藏冰的冰室稱為“凌陰”,建筑構(gòu)造已經(jīng)比較科學(xué),可以把冰保存到夏天。冰窖的建造有一定的方式和嚴(yán)格的要求,貯藏量也十分可觀。1976年,考古工作者在秦雍城遺址上發(fā)現(xiàn)了春秋時(shí)期秦國的一處凌陰,據(jù)估算,能藏冰190立方米之多。

7.天井

天井的致涼原理與閣樓類似,不僅可以直接將熱空氣排出,同時(shí)還起到排雨和遮陽的作用。這是由于天井由高大的馬頭墻隔成,能夠完全遮擋陽光。從早到晚,陽光幾乎透不進(jìn)來,是古人夏季納涼的好去處。

8.窟室

窟室,就是古代的地下室,可供藏酒納涼娛樂之用。“窟”,古稱“孔穴”,字面意思就是洞穴。熱的空氣密度小,向上漂,冷空氣密度大,就被擠下來。而且地下室在地下,不會受到太陽的照射。因此,這種窟室,不用制冷,不需冰塊,就能達(dá)到降溫作用。

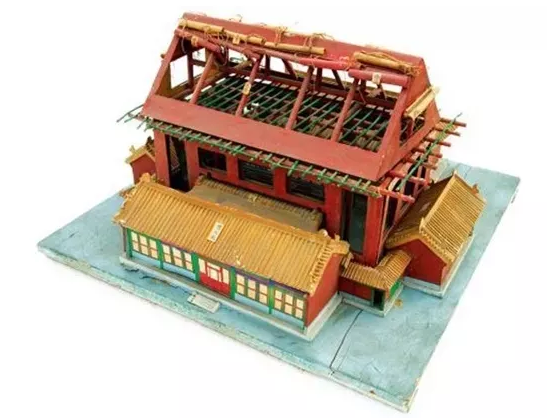

故宮長春宮涼棚燙樣

9.深井

在古代,有條件的人可以在廳內(nèi)或是需要的房間挖一深井,上面用蓋子蓋妥,蓋子上鑿孔,夏天便有冷氣從下面出來。由于水是恒溫的,夏季,水溫低于室溫,掀開便可送涼風(fēng);冬季水溫高于室溫,出的風(fēng)及成了暖風(fēng)。不得不贊嘆,古人的設(shè)計(jì)真的是精妙絕倫。

10.長廊

古代園林或庭院內(nèi)常常可以看到長廊,連接庭院或各建筑,其初衷是作為遮陽避雨的通道,為居住者提供便利。但這種連廊一般不會做成筆直的,而是九曲十八彎的回廊,這種曲徑通幽不僅是為了好看,更是由于回廊里可以生成穿堂風(fēng),在夏季可通風(fēng)降溫。

11.冷巷

冷巷,也稱青云巷,在嶺南長期濕熱的氣候下,通風(fēng)致涼比直接遮陽、隔熱更為重要,而冷巷,正是加強(qiáng)自然通風(fēng)的核心構(gòu)件,是兩墻之間狹窄的露天通道。

冷巷高而窄,極大減小了日曬時(shí)間與面積,經(jīng)過這里的空氣流速會變大,風(fēng)壓會降低,與冷巷接通的各房間較熱的空氣就會被帶出,較冷空氣就會進(jìn)入補(bǔ)充,從而達(dá)到通風(fēng)致涼的效果。兩側(cè)較封閉的高大實(shí)墻有優(yōu)秀的遮陽、蓄冷效果,因此巷內(nèi)溫度波動(dòng)較小。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|