提起龐貝古城,許多人的印象都是“被火山毀滅的城市”。公元79年,維蘇威火山爆發,這個位于那不勒斯灣沿岸的城市一下子就被遮天蔽日的火山灰吞沒了,一直到18世紀被考古隊發現才得重見天日。龐貝在地下掩埋了近1700年,里面遺留下來的文物、壁畫、建筑卻完好得如同昨天還在使用一般,這一點也為龐貝古城增添了幾分神秘色彩。那么,龐貝是一個什么樣的城市呢?又是怎樣的威力,能讓這個有著兩萬人口的城市一下子的滅亡了?若想了解這些,不妨請聽我細細道來~

一、從小漁村到大城市

龐貝是一個海濱城市,位于那不勒斯灣沿岸地區,坐落于薩爾諾河的河畔,城中有港口、碼頭,船只可以直接開進龐貝,給了這里的居民便利的海上航線以及海洋作業的機會。而維蘇威火山就在龐貝城外西北方向十公里左右,火山的礦物質帶給了這片沿海平原區域肥沃的土壤,小麥、葡萄在這里肆意生長。這里的氣候溫和,陽光充沛,夏天短暫,春秋漫長,夏季因為有海風,所有不太炎熱。結合這些特點,我們大概能想象出來,這座城市終年沐浴著燦爛的陽光,漫步在海邊,可以看到海面上閃爍著粼粼的波光,能感受到地中海吹來的清爽海風。而在另一邊,寬闊的平原一望無際,抬眼便是美麗的維蘇威火山,山腰上滿是葡萄架,一到收獲期就碩果累累……

這是一個可以用許多美好辭藻去形容的地方,當時生活在這里的人也知道這一點。根據龐貝古城可以發現的最古老的建筑——三角廣場上的多利斯神廟,可以推測龐貝最遲在公元前6世紀已經變成一個城市,當時看中這里的是善于貿易的希臘人,龐貝是他們的貿易據點之一。

單色風景畫:龐貝花園和亭子

(于《龐貝:永恒的城市》展出)

后來,羅馬共和國興起,開始向這片地區進發,龐貝人一開始并沒有屈服,但在長久的抗擊戰爭失敗后,也在約公元前90年被納入了羅馬共和國的版圖內,龐貝正式變成一個羅馬城市。在羅馬人的統治下,龐貝朝著良好的方向發展,日漸興盛,變成一個商業繁榮的城市,同時,這里也是富人們的豪華別墅所在地。

到災難發生前,龐貝已經變成了一個典型的羅馬城市,他的最高官方機構是由元老們組成的市議會;廣場是市民生活的核心,合宗教、政治、商業三種功能為一體;城中的娛樂設施有一座能容納兩萬人的圓形競技場,兩家劇院,三家公共浴池,等等,供人們休閑和娛樂;農業和漁業都很發達;龐貝呈現出一幅欣欣向榮的景象。

到了公元62年,龐貝發生了一場突如其來的大地震,輸水管道被破壞,諸多房屋和別墅倒塌了,許多人因此喪生。這次地震范圍廣且威力大,但人們無論如何也想不到,這是維蘇威火山內部的壓力積累到一定程度而導致的。地震后,人們重新建設龐貝,這次地震并沒有影響到這個城市的繁榮發展。

二、末日之時

這種和平的日子一直持續到公元79年8月。這個月,維蘇威火山附近的地區時常發生輕微地震,數口水井干枯了,動物顯得興奮異常,大多數人對此并不在意,但有些對62年的大地震仍心有余悸的人選擇舉家撤離龐貝,后來的事實證明,這再正確不過了。

到了8月24日,維蘇威火山才真正展示出了自己威力無窮、兇險可怕的一面。維蘇威火山內部的環境就像一個高壓鍋,在這種超高壓的狀態持續了數千年后,終于,就像香檳的塞子被沖破了一樣,火山內部的壓力把火山口的巖石撕成了碎片沖上天空,維蘇威火山以超音速爆發了,開始了它可怕的蘇醒。根據親歷者小普林尼寫給塔西佗的信,這應該是開始于當天下午一點。

《維蘇威火山爆發》

喬萬尼·帕齊尼歌劇《龐貝城的最后一天》舞臺布景,斯卡拉歌劇制作,1827年

圖片來源:《龐貝:瞬間與永恒》文物出版社

然而,拉丁文里并沒有火山這個詞。許多龐貝人雖然聽到了巨響,也覺得維蘇威火山濃煙滾滾的樣子十分奇異,但因此離開龐貝的人并沒有多少。隨著火山持續地爆發,噴發出來的火山灰開始遮天蔽日,還是下午時分,人們的目之所及就已經暗得和夜晚一樣了。那不勒斯灣的海風將火山灰吹向它周邊的城鎮,這種黑暗迅速地擴散了。滾燙熔巖與空氣混合起來,又在空中冷卻、凝固,就變成了浮石,維蘇威火山周邊的地區都下起了浮石雨,而在這些輕飄飄的小石子中,又隱藏著致命的殺手——從火山內部噴出的堅硬巖石,不少人就是命喪于這種從天而降的石頭,或是被承載不住石頭重量而倒塌的屋頂掩埋。這時候,龐貝人的恐慌終于蘇醒了,開始爭先恐后地逃離這個災難之地。

《龐貝的末日》卡爾·巴甫洛維奇·布留洛夫

圖片來源:《龐貝:瞬間與永恒》文物出版社

維蘇威火山不會輕易罷手。到25日早晨,夾帶著炙熱氣體的火山碎屑流向龐貝滾滾涌來,時速高達每小時100英里,迅速地橫掃了龐貝。這種高熱的氣體使得還在龐貝城中的人的體液在一瞬間就全部沸騰了,在他們意識到痛苦之前,死亡就已經來臨。而高速流動、具有巨大沖擊力的火山碎屑則充滿了整個龐貝城。然而這還沒結束,維蘇威火山隨后還噴發了2-3次火山碎屑流,將龐貝深深地掩埋在了地下。就這樣,昔日的繁華之都被毀于一旦。

三、從拯救到遺忘

雖然龐貝被火山灰掩埋了,但因為維蘇威火山爆發時,龐貝并不是首當其沖的地方,因此大多數的市民還是成功逃生了。大災難過去數天后,一些幸存者重返故鄉,為眼前的荒蕪景象黯然神傷。一些人開始挖掘,他們通過地面上突起物來定位自己的住宅,向下挖掘,將值錢的東西取走。這其中也有很多“尋寶者”混入,拿走那些不屬于自己的東西。因此,在現在已被發現的房屋中,未被人動過的幾乎沒有。但是這種挖掘也有一定的危險性,一是挖掘的通道有倒塌的風險;二是殘留在巖層中的火山爆發時的毒氣。后來,因為太多人死于挖掘時發生的事故,尋寶活動也逐漸被放棄了。

當時的羅馬皇帝是提圖斯,他雖然只在位兩年,卻也一直被認為是個盡心盡力的皇帝。維蘇威火山爆發后,提圖斯成立了一個元老委員會專門賑災,鼓勵免遭不幸的城市救濟難民,并試圖重建那些被火山毀掉的城市,但是在當時的技術條件下,這簡直是天方夜譚。

在這種無能為力的情況下,人們也越來越少提起龐貝,漸漸的,龐貝在人們的記憶中消失了。

四、重見天日

18世紀中葉,一支歐洲考古隊在一個被當地人稱為“西維塔”(拉丁語La Civita,意為“城市”)的地方挖掘古物,成果頗豐。1763年,考古隊又在此地意外發現了“POMPEIA”的銘文,通過這一銘文和之前的諸多考古證據,他們終于確信,這就是消失了長達1700年的古羅馬城市——龐貝。

當時的發掘者,與其說是考古隊,不如說是掠奪者更為合適。他們并不關心城市所顯示出來的歷史風貌,而是急于尋找值錢的文物,他們的發掘堪稱“洗劫”——為了加快進度,用炸藥炸開墻壁,墻壁上的壁畫被割下搬走,找到的文物也并未標注發現地點,等等。粗暴的發掘工作,讓這座古城再次陷入了危機。

徹底改變這種情況的是在1860年,吉塞普·菲奧勒利被任命為龐貝古城發掘工作的總負責人。

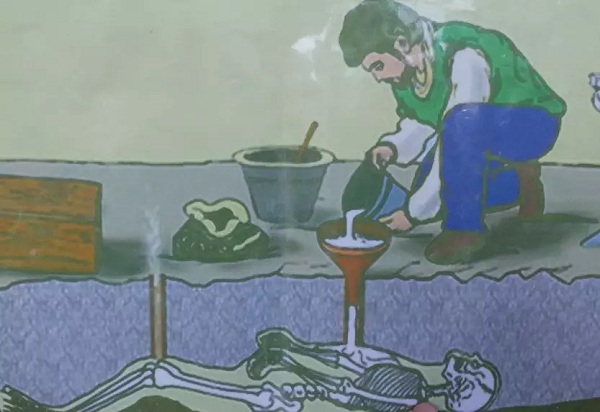

菲奧勒利是一個優秀的考古學家,他終結了此前龐貝古城隨意的發掘方式,而是建立了一套完整、嚴謹的體系。他把龐貝分成不同區域,每區內又依街道劃分成幾個房屋群,并給每座房子或遺址一個識別編號,這種編號系統直至今天還在使用。他的突出貢獻還有一點,就是創造了人體塑模的方法。

人體塑模的方法

(編者攝于龐貝遺址)

維蘇威火山爆發時所噴發的火山灰,將當年的尸體覆蓋起來,冷卻凝固,待里面的尸體腐爛后就形成了一個人形空腔,這種空腔在龐貝遺址發現了許多,菲奧勒里將石膏注入這個空腔中,然后去除外面的火山凝固物,就得到了許多栩栩如生的人體石膏像。這些塑像有小孩、有老人、有孕婦,有商人、有奴隸、有貴族,或許他們生前的身份地位有所不同,但在面臨死亡時,都是同樣的驚恐,掙扎,時間在這里倏然停頓,將他們的困惑、痛苦一一保存了下來。維蘇威火山在一瞬間無情地奪去了他們的生命,但也從某種意義上,讓他們得到了永生。

龐貝遺址

(圖片來源:《Ancient Italy Form Above》)

龐貝古城的挖掘工作仍未完成,考古工作者緩慢而又細致地揭開這座古城的神秘面紗。在龐貝,時間永遠定格在79年的夏天,在大災難前,他們的生活習慣無從隱藏,因此,我們能在這里看到古羅馬人生活中最真實的一面,無論是墻上的涂鴉,還是未吃完的晚餐,抑或是隱藏在鬧市中的性交易場所……這些點滴細節組成了一幅完整的圖景,帶著厚重的歷史感,穿越兩千年的時空,把昔日羅馬帝國的繁榮、開放重新呈現在我們眼前。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|