高考落下大幕,閱卷正在進行。考試是一種考量、考核、選拔、甄別人的方式,它是伴隨著人才的選拔而產生的。中國是世界上最先實行考試的國家,我們今天就來說說中國歷史上特殊的科舉考試。

千年科舉從何時起?

早在夏商周時期,考試活動便已經出現。在《禮記》中就記載了周天子選拔人才的情況。

當時,各地諸侯有向周天子貢獻人才的義務,周天子會在射宮考察這些人,主要考察內容是“試射”,也就是比試射箭,同時也要考察他們的姿容體態是否合于禮、動作節奏是否合于樂,以此來判斷這些人的道德、能力如何。第一次有史料記載的筆試出現在西漢,漢代當時實行的選官制度是察舉制,就是由地方官察訪人才,然后舉薦給國家。

在公元前165年,漢文帝劉恒下詔舉行“策問”,即由他親自出題、親自主持對所有舉薦上來的士子進行統一筆試,選出成績優異者,這次成績最好的就是后來著名的政治家晁錯。

千年科舉指的是從隋大業元年算起,公元605年隋煬帝開創科舉制,實行分科取士,設置進士科。嚴格意義上的科舉正式創立,它擁有兩個特征:一是允許考生自由報考,不再需要有人薦舉;二是錄取要依靠筆試成績。

古代科舉考什么?

我們常說的進士、秀才,在唐代的時候是一種考試的科目。唐代的科舉分為常科和制科。

常科中就包含秀才、進士、明經、明算、明法、明書六科。其中秀才科最難,由于無人報考,便被廢除了。最受考生歡迎的是進士和明經兩科。明經就是以儒家經典學說為內容的考試科目,進士科主要考察時務策的,主要評判標準文章辭藻是否華麗,進士科的競爭比明經科激烈,有“三十老明經,五十少進士”的說法。

在進士科的比拼中,也出現了科舉史上著名一個“龍虎榜”。唐貞元八年(公元792年),唐德宗開科選士,這次考試錄取進士共二十三人,該榜上有李絳、崔群和王涯,都先后坐上宰相寶座,這一榜最為出名的人物就是第十三名的韓愈,其他如馮宿、許季同、庾承宣、李觀,都是當時著名的官員。

歷史上特殊的科舉考試

大家有聽過一個成語叫“野無遺賢”?它的意思是有才能的人都受到任用,朝廷之外再也沒有賢能的人才了。這個成語就出自一次無人錄取的考試。唐天寶六年(公元747年),唐玄宗派宰相李林甫擔任主考官,來通過科舉考試選拔人才,但是李林甫這個人嫉賢妒能,千方百計的阻塞言路,結果參加這次考試的人,沒有一個被錄取,也就是說那次考試結果的錄取率為零。為了掩蓋自己的陰謀,他自己還向玄宗上表祝賀:野無遺賢。陸游也參加了這次考試并且落選。

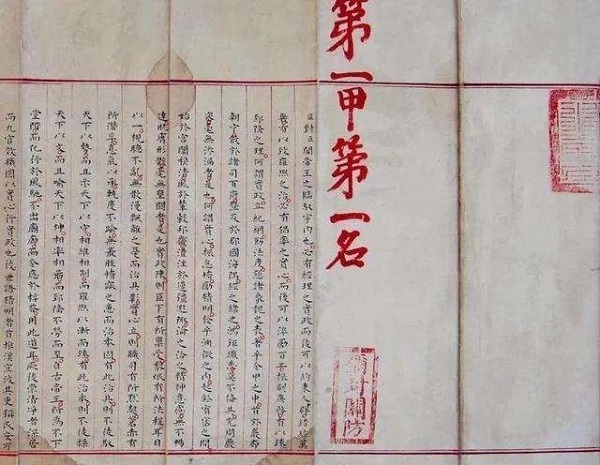

還有一次特殊的考試是明朝南北榜,南北榜又稱為春夏榜。明洪武三十年(公元1397年),丁丑科會試二月在南京舉行,當時的考試官是翰林學士劉三吾,它錄取了宋琮等52人。經過三月廷試后,福建陳安為狀元,這就是春榜。春榜所錄皆是南方人,北方人無一被錄取。這在歷科考試中從未發生過,北方落第舉子以此為口實,聯名上疏。朱元璋看到后大怒,命人再次測試落地的北方考生,增錄北方考生,但經復閱的試卷文理不佳,甚至有犯禁忌的語言,這時又有人告發劉三吾,稱他們暗中囑托,故意選取考生中的陋卷進呈。這讓朱元璋極為憤怒,宣布春榜取中者不刻《登科錄》,考試無效。六月朱元璋親自策問,取山東考生韓克忠等共十一人,全部為北方考生,這就是夏榜。

古代科舉考試如何保證公平?

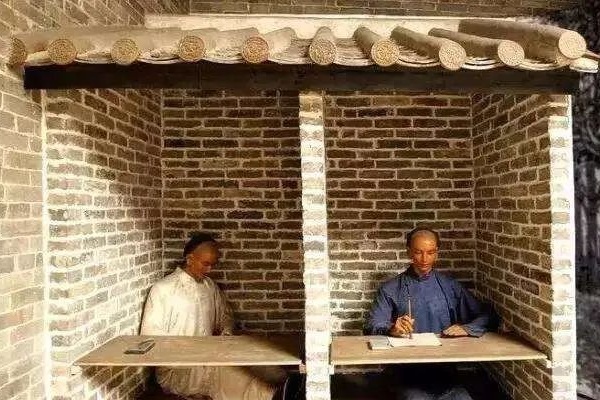

為了保證考試的公平性,自唐代開始,就不斷完善各種制度,以防止舞弊情況的發生。唐代在省試中逐步建立明經、進士等常科的三場考試形式,為了確保閱卷的公正無誤,建立了中書、門下復核和覆試制度。宋代繼續加強考場紀律,為了防止舞弊實行“鎖院制”。“鎖院制”是主考官、閱卷官等需提前幾天進入考場,并且封住他們進出的大門,直到發榜后才能回家。

宋代還開始實行糊名制和謄錄制。“糊名”又稱彌封。就是將試卷上應考人姓名、年齡、籍貫等密封并蓋上彌封章,寫榜前誰也不許拆看;“謄錄”是為了防止閱卷官認識筆跡,殿試卷子一律派專人用紅筆謄抄一遍,經核對后再交給考官審閱。

北宋時期開始,嚴禁考生挾書、傳義、代筆,從制度上嚴禁考生舞弊,專門設監門、巡鋪等官吏進行搜索、巡查,一旦查獲,立即押出考場。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|