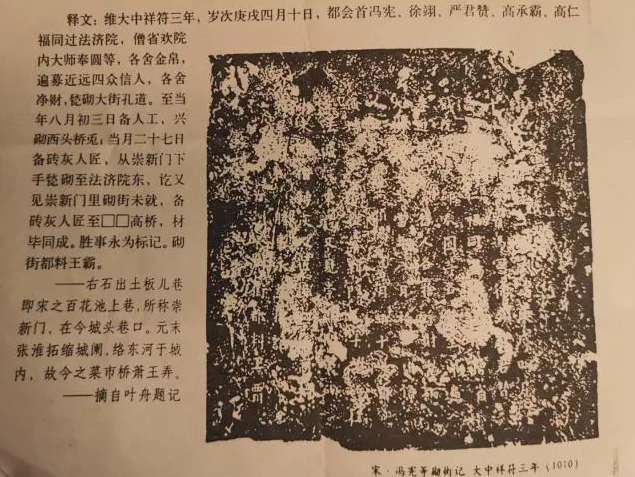

近百年前的1923年10月29日,杭州城東板兒巷(現建國南路)改建馬路時,從地下挖出一塊石碑,筑路人不知道古碑的柴米價,丟棄一旁。西泠印社的丁仁、葉銘等人聞訊后,趕赴現場。拂拭碑后,他們認為這是一塊有紀年、記事的宋代古碑。碑上鐫有12行145個文字,碑高魯班尺5尺9寸,橫1尺7寸(1魯班尺為20.5厘米)。砌街的都料(總工匠)王霸的名字也鐫刻其上。丁仁等人認為這是一塊難得一見的頗有歷史價值的古碑,應該保護起來。

當時西泠印社初創不到十年,但在杭城已經有一定聲望,丁仁和葉銘亦算是杭城的鄉賢名士,他們呈請省警察廳工務處派員將石碑運到西泠印社保存。

為了進一步搞清這塊宋代石碑是否還在西泠印社,明了這145個文字的記事內容,近日,我向西泠印社原文物處王佩智處長請教。他高興地告訴我,西泠印社在建社100周年之際,曾對館藏文物、金石碑刻等進行了普查,并編撰出版了《西泠印社摩崖刻石》,丁仁、葉銘所保護入藏的此“宋代砌街記石”被編入書中。王佩智先生遂將該碑石圖片和釋文一并發給了我。細細品讀古碑上的文字,我粗略地解讀出了宋代崇新門一帶民間修橋鋪路的一段史事。

(宋代崇新門現今實拍照)

宋代,確切地說應是北宋的宋真宗時期,杭城崇新門一帶還是城鄉接合處,這里有一條河,即現今的東河,河的兩邊有兩座寺院,法濟院和省歡院。據《武林坊巷志》記載:

法濟院建于吳越王錢俶乾德元年(964年),供奉觀音,也稱觀音院。一千多年前,這一帶道路泥濘,老百姓行走不太方便。大中祥符三年的農歷四月初十住在附近的鄉賢馮憲、徐翊、嚴君贊、高承霸、高仁福等人提議修橋鋪路,法濟院僧人、省歡院奉圓大師等,捐金舍銀,兩個寺院的僧人,不辭勞苦,行缽杭城,四處募捐。募足錢款后,修橋鋪路工程從這年的八月初三,自西頭橋堍開始動工。八月二十七日從崇新門砌至法濟院東。此后,在檢查工程進度時,發現崇新門里街尚未砌成,又備材料,招集匠人至□□高橋幫工,最終,崇新門里街也要同時完成。

武林坊巷志

右石出土板兒巷,即宋之百花池上巷。所稱崇新門,在今城頭巷口。

石碑到西泠印社后,葉銘對碑文做了研究,還寫了題記“右石出土板兒巷,即宋之百花池上巷。所稱崇新門,在今城頭巷口。”翌年,1924年西泠印社建社十周年時,丁仁和葉銘將該石碑展示給社員賞鑒。

我查閱相關資料悉知“大中祥符三年”為公元1010年,這年的杭州知事是直學士戚綸。據《戚綸傳》載,大中祥符三年戚綸在杭州任職時,錢塘江水患嚴重,他將精力和官府的財力物力及人力都用在治水患上了。而在城鄉接合處的崇新門一帶的百姓,為方便出行,改善居住環境,在鄉賢們的倡議下,大家出錢的出錢,出力的出力,不向地方政府要一文錢,自發地動員組織起來,將崇新門一帶的橋修好、路鋪好。這件有功于地方的善事、好事,鄉賢們認為這是一件“勝事”應該“永為標記”,于是立碑紀念。

“今北之夾城及南之城頭巷,皆當時故城也。”——康熙的《錢塘縣志》

“南宋十三門,東曰崇新門,俗呼薦橋,今清泰。”——《康熙仁和志》

往事越千年,今年2020年,正好是1010年后的1010年。歲月一去不復返,1010年前杭城百姓所做過的事情,由于有了碑文的記載,被歷史銘記。杭州的老百姓,自古以來是摯愛生于斯、長于斯、老于斯的這片土地的。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|