老子曾說過,“上善若水,水善利萬物而不爭”,意思是至善之人如同水一樣,無私地滋潤著世間萬物。然而,我們不禁發(fā)問,水真的能承載“上善”的徽號,水真的對人類有百利而無一害嗎?。非也。常言道,“水能載舟,亦能覆舟”,水是人類必不可少的生存條件,但也無時不刻地威脅著人類的生命安全。

成語中有“水深火熱”,“洪水猛獸”,“水火無情”之詞,可見人們對水的畏懼感是及其的強烈。人們對水畏懼感最早是源于上古時期洪水的肆虐,人們對于那段痛苦的回憶,至今仍在民間故事中流傳。

正因如此,無論是在遙遠無考的傳說中,抑或是在良史筆下的信史中,有關(guān)治水的故事俯拾皆是。這里面既有成功拯救人民于的佳話,也有治水無效自送斷頭臺的悲劇,治水的成功與否甚至決定一個王朝的存亡興衰。

無論是遠古傳說抑或是文字信史中,古代治水者中家喻戶曉、名聲最大的莫過于鯀與大禹父子二人,兩位盡心盡力,而結(jié)果卻大相徑庭,父親因此身首異處,身敗名裂,兒子卻因此而大獲人心,為日后問鼎華夏夯實基礎(chǔ)。

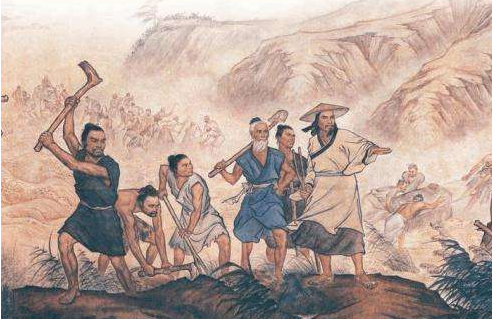

上古時期,洪水滔天,民不聊生,部族首領(lǐng)堯征問大臣,誰可以擔(dān)此重任,治理水患,大臣皆曰:“鯀可”。堯?qū)︴呌悬c遲疑,而大臣們卻說:“等之末有賢于鯀者。”鯀與其他治水能人比較,算是那個時代治水方家中的佼佼者,堯再無能人可起用,也只好委任于鯀。鯀非平庸之輩,接受重任后,未曾懈怠于此,然而治水九年,終無成效,洪水還是肆虐依舊。原因在于他一味地采取堵的方式,“雍防天下百川”。固然水來土掩是人們對于治水早已形成的共識,在鯀之前也有治水者采取過這種方法,但是水來則用土掩,洪水無窮無盡,水位不斷上升,用來堵水的大壩也不斷加高,筑壩也不能停,何時才能窮盡,何日才能到頭?不過是勞民傷財,揚湯止沸而已。鯀因治水無效而撤職查辦,并最終處以極刑。數(shù)年后,堯禪位于舜。鯀是同時代最優(yōu)秀的治水方家,他死后,留下的爛攤子無人能收拾,舜對此焦頭爛額。

舜廣開言路,尋求臣子們的意見,臣子都認為禹可負此重任。禹是鯀的兒子,他從小就對父親治水的本領(lǐng)耳濡目染,自己也對治水有一套獨特的見解,再加上他品行溫和,剛毅果斷,在品格上要勝于他父親。舜沒有把他視作為他父親一般,而是把希望寄托在這個年輕人的身上。

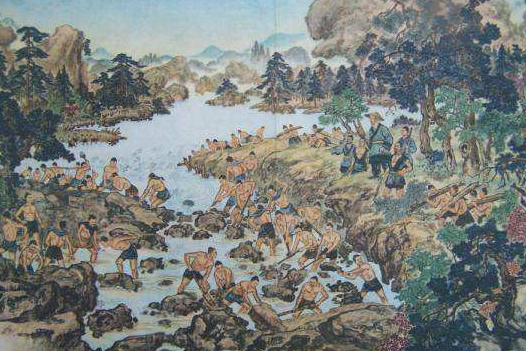

家庭的巨大變故使他痛定思痛,暗下決心。父債子還,他需要為他的家族洗清污名,更需要告慰那些因父親治水無效而導(dǎo)致家破人亡的蒼蒼蒸民。禹背負著家族的名譽和他個人的宏偉理想,開始了長達十三年而治水生涯。禹吸取了他父親慘痛的教訓(xùn),靜下心來思考了他父親失敗的緣由。他親力親為,身先士卒,為了治水,拋棄家人,三過家門而不敢入。他也是血肉之軀,也有七情六欲,但是他每當(dāng)想起父親的往事,心中便傷心痛楚,因此他未曾有片刻懈怠,唯恐恨己不爭。他也懂得,自身的行為在黎民百姓中最有說服力,他的所作所為也確實贏得了大公無私的美譽。

他在實踐中發(fā)現(xiàn)了父親治水失敗的所在,堵水固然必不可少,但不切實際的堵水只能是事倍功半,幾無成效。他開動腦筋,轉(zhuǎn)換思維,堵既然不成,那就疏導(dǎo)。他采用堵疏結(jié)合,以疏為主的方法,疏通了天下的大河大江,使洪水東流入海,洪水雖無窮,大海亦無底,再多的洪水,大海也能照單全收,納為己有。經(jīng)過漫長的歲月煎熬,禹終于取得了治水的成效,山南海北都留下了禹治水的足跡,九州四海都流傳著大禹治水的佳話。大禹憑借著自己的豐功偉績澄清了家族的名譽,百姓也得以安居樂業(yè),繁衍生息,他因此也成為舜禪位的最佳人選。

無獨有偶,歷史的車輪前進到西周王朝,周靈王二十一年,谷、洛二水泛濫,王宮殿宇也受到洪水的威脅,就在這個時候,太子晉與周靈王在治洪策略上發(fā)生分歧。周靈王準備沿用壅堵的方法,太子晉反對道:“不可,曾聽自古為民之長者,不墮高山,不填湖澤,不泄水源,天地自然有其生生制約之道。”同時以禹的父親鯀用壅堵的方法治水失敗的教訓(xùn)對周靈王進行了勸諫。

忠言逆耳,周靈王一怒之下將太子晉廢黜為庶人。太子晉被廢黜后,內(nèi)心的苦悶可想而知,不到三年,就抑郁而終,年僅十七歲。當(dāng)然這次洪水的規(guī)模遠不及鯀禹時期,造成的損失也不足為慮。但是千載之下,人們依然稱頌太子晉實事求是,敢于諫言,貶斥周靈王頑固不化,害民害己。太子晉的后人為了躲避政治危機,逃到現(xiàn)今太原這塊地界,因為是王族后人,他們便以王為姓氏,太子晉也被尊為王姓始祖,當(dāng)然這是后話了。

治水的成功與否還取決于治水者的品質(zhì)和對治水的態(tài)度,從前海瑞治水,躬歷山川,親勞胼胝,“布袍緩帶,冒雨沖風(fēng),往來于荒村野水之間,親給錢糧,不扣一厘”,“必如是而后事可舉也”。而在元末時,黃河泛濫,民不聊生,統(tǒng)治者刻意克扣民工糧餉,對受災(zāi)地區(qū)亦照往年一樣,橫征暴斂,有過之無不及。號泣動乎鄰里,嗟怨盈乎道路,隳突叫囂聲中終于導(dǎo)致人民紛紛豎起起義大旗,水能載舟亦能覆舟,元朝江山社稷淹沒在波瀾壯闊的農(nóng)民起義之中。

一部浩浩蕩蕩的治水史,從中能夠反映出中華民族歷史的歷史進程,王朝會因此而興,王朝也會因此而敗。“水能載舟,亦能覆舟”,此言不虛心。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|