始建于清康熙年間的昆明大觀樓,疊閣凌虛,層樓映水,含煙曉霧,金碧聯輝,但是使這一昆明名勝聞名遐邇的不是這心曠神怡的風景,而是數十年后橫空出世的180字長聯。上聯寫滇池四周風光,像一幅山水畫;下聯記云南歷史,如一篇敘事史詩。長聯氣勢磅礴,意境高遠,懸于樓前,掃滌俗唱,令人擊節叫絕,"聞者莫不興起,冀一登臨為快",被世人譽為"海內第一長聯"。昆明大觀樓長聯是乾隆年間名士孫髯翁登大觀樓所作。

昆明大觀樓

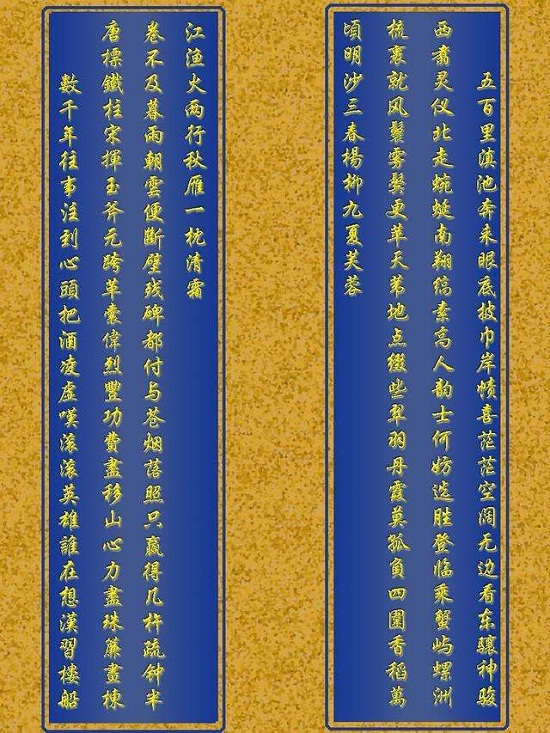

上聯:五百里滇池,奔來眼底。披襟岸幘,喜茫茫空闊無邊!看東驤神駿,西翥靈儀,北走蜿蜒,南翔縞素。高人韻士,何妨選勝登臨。趁蟹嶼螺州,梳裹就風鬟霧鬢;更蘋天葦地,點綴些翠羽丹霞。莫孤負四周香稻,萬頃晴沙,九夏芙蓉,三春楊柳;

下聯:數千年往事,注到心頭。把酒凌虛,嘆滾滾英雄誰在?想漢習樓船,唐標鐵柱,宋揮玉斧,元跨革囊。偉烈豐功,費盡移山心力。盡珠簾畫棟,卷不及暮雨朝云;便斷碣殘碑,都付與蒼煙落照。只贏得幾杵疏鐘,半江漁火,兩行秋雁,一枕清霜。

這副長聯(原文用繁體字書寫,無標點符號)多至一百八十字,對仗工整。大約寫于公元1765年,當時官場腐敗,民不聊生,詩人有感而發;在寫景的同時觸景生情,抨擊了封建王朝的統治。

大觀樓長聯

上聯描寫滇池的景色:四周的山巒,東面的金馬山如奔馳的神馬,西邊的碧雞山像展翅的鳳凰,北方的蛇山似蜿蜒的長蛇,南端的鶴山若飛翔的白鶴。而螃蟹狀的島嶼上,螺螄形的洲渚上,柳枝在霧中隨風飄舞,宛如少女在梳理她的鬢發;鋪天蓋地的葦草上,點綴其間的翡翠般的鳥雀,映照著爛漫紅霞。還有,請不要辜負那滇池四周飄香的稻田、晴日下的萬頃沙灘以及夏天的蓮荷、春日的楊柳。

下聯是詠史述事,追憶云南歷史:漢武帝的造船習水,唐玄宗豎立的紀功鐵柱,宋太祖的玉斧揮圖,元世祖乘皮筏渡江統一中國。歷代帝王的豐功偉績,到頭來也不過像朝云暮雨那樣過去了;就連那紀功的殘碑,也只是橫臥在蒼煙和夕陽之下。于是,只落得留下古廟的鐘聲、江中漁火和南飛的秋雁以及深秋的寒霜而已。

上聯突出一個“喜”字,喜溢四方,繪出了一幅頗富滇池風物特色的風景畫。作者登臨樓上,首先寫眼前那茫茫空闊無邊的滇海,寫作者敞開衣襟、推開頭巾觀海的高興勁。接著寫大觀樓四面的景觀:把東邊的金馬山比喻為奔馳的神駿;把西邊的碧雞山比喻為鳳凰在展翅挎翔;把北邊的蛇山喻為長蛇有蠕動;把南邊的鶴山喻為仙鶴在扇動著潔白的雙翼。憑樓四望之后,又回到眼前那浩瀚的滇池里,那一處處螃蟹和海螺狀的島嶼邊緣,有如少女的鬟髻和鬢發,在微風和薄霧中散發著幽香;那一簇簇的水草和瑟瑟的蘆葦,似禽鳥那五彩繽紛的羽毛點綴著水中的云天和紅霞。前面,作者在觀看滇池和四周的群山后,曾發出:文人學者們,何不選擇這名勝地的高樓登臨欣賞一番的感慨!這里,作者在描繪了眼前池中的勝景后,再次由己及彼,概嘆:不要辜負了美好的勝景吧!那四周飄香的稻谷,那波光萬頃的浪濤,那六月盛夏的荷花,那三月春風中的楊柳。作者通過寫景抒情,那心曠神怡的喜悅之情躍然紙上。

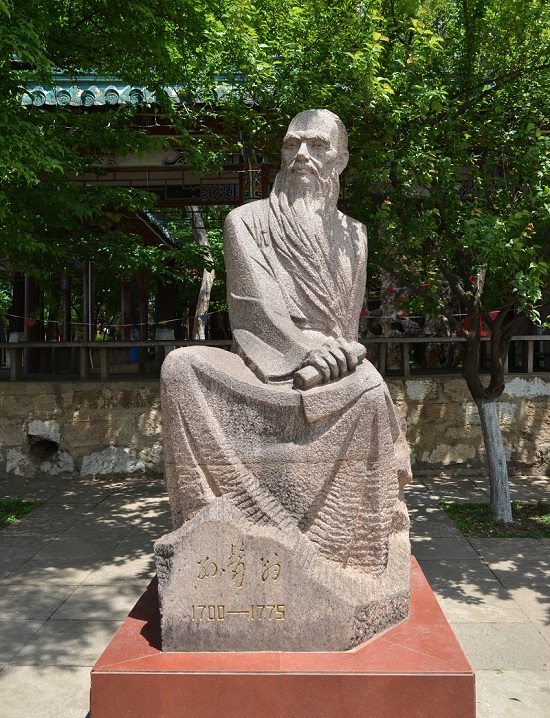

大觀樓長聯作者——孫髯翁

下聯勾勒云南的歷史,重在一個“嘆”字上下功夫。作者追根溯源,道出了歷史發展變化的必然規律,展示出了一幅頗耐人玩味的歷史畫卷。作者乘興看夠了眼前的美景之后,立即聯想起云南風云變幻的歷史,發出了無限的感嘆——千古的英雄豪杰們,都隨滾滾的歷史長河悄然地流去了:那雄視一代的漢武帝,為了打開西南通途,曾在長安鑿昆明池,訓練水軍;大唐皇帝曾冊封南詔,立鐵柱刻頌功德;宋太祖竟揮鎮紙的玉斧,劃疆立界,讓大理自治;元世祖忽必烈于1252年奉命從甘肅經四川,乘坐牛皮舟,先占云南滅大理,招降吐蕃,繼伐中原,掃平內亂,遷都大都(今北京),繼滅南宋,定國號為元。這一系列壯觀偉大的場面,費盡了英雄們的移山心力,然而這一切,猶如彩樓簾外縈繞的朝云,不等珠簾卷起,便在瀟瀟的暮雨中消失了。那些紀頌功德的詞句,都隨著那斷碣殘碑,埋沒在夕陽和農家的炊煙里。留給我們的只是寺廟里傳來的鐘聲,江岸邊點點的漁家燈火,天上南飛的兩行秋雁,還有那睡在山林間文人雅士醒后的一身清霜!這怎能不令人為之感嘆!

60年代陳毅副總理讀大觀樓長聯后賦詩贊道:"滇池眼中五百里,聯想人類五千年。腐朽制度終崩潰,新興階級勢如磐。詩人窮死非不幸,迄今長聯是預言。"可見新中國的領導人對這副長聯的評價很高。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|