羅東舒祠,位于安徽省黃山市徽州區(qū)(原屬歙縣)呈坎鎮(zhèn)呈坎村內(nèi),系明代中后期磚木結(jié)構(gòu)建筑,占地面積達(dá)3300平方米,羅東舒祠是羅氏族人為供奉其先祖羅東舒先生而建造。是黃山羅氏其中一支的祠堂,屬于宗族祠堂的一類。祠堂規(guī)模宏大,營造精細(xì),其建筑融“古、雅、美、偉”于一體,是徽州古建筑的典范之作,被譽(yù)為“江南第一名祠”。

祠堂的整個(gè)建筑包括照壁、欞星門、左右碑亭、儀門、兩廡、拜臺(tái)、享堂、后寢等部分,共四進(jìn)四院,依軸線對(duì)稱分布。

最前面的建筑是照壁,照壁面闊26.5米,高4.5米,是一面呈彎弓八字形狀的磚墻。

與照壁相對(duì)的是欞星門,模仿的是山東曲阜孔廟的建制,在徽州祠堂中是獨(dú)一無二的。欞星門面闊26.5米,實(shí)際上屬于六柱五樓的石牌坊門樣式,石柱的頂部均雕有怪獸沖天吼,顯得十分威嚴(yán)。

這是羅東舒祠的第一個(gè)院落,一般來說祠堂前的空地基本上是不封閉的,俗稱“門坦”。但由于羅東舒祠靠近水邊,為了防止祖先對(duì)子孫的蔭護(hù)流失在河里,所以設(shè)計(jì)了欞星門,與圍墻連成了封閉的樣式。而且在空間意義上來說,人從祠堂出來,也不會(huì)產(chǎn)生“踏空”的錯(cuò)覺。

欞星門后正對(duì)的就是羅東舒祠的儀門,其有7個(gè)開間、面闊26.5米、進(jìn)深10米。儀門中間的三個(gè)開間設(shè)置了一個(gè)正門和兩個(gè)邊門,正門上有門神一對(duì),兩側(cè)各有一座石鼓。正門上方的大梁高懸著名古建筑學(xué)家羅哲文題的“貞靖羅東舒先生祠”。

欞星門與儀門之間構(gòu)成羅東舒祠的第二個(gè)院落,院落兩端各有碑亭一個(gè)。南邊的碑亭內(nèi)立有族人捐資修建的功德碑一塊,北邊的碑亭藏的是二十二世祖羅應(yīng)鶴寫的《祖東舒翁祠堂記》碑刻。

儀門后面是一個(gè)天井面積達(dá)400平方米的四合院,由儀門、兩廡和享堂圍合而成,這就是第三個(gè)院落,它是族人重要的聚會(huì)場所。天井內(nèi)生長著一棵400多年樹齡的大桂花樹,不知它看了多少出人生的悲喜劇,今天依然是生機(jī)盎然,茂盛到鏡頭都裝不下,被譽(yù)為“江南第一桂”。

走完第三個(gè)院落的甬道,面對(duì)的就是享堂前的拜臺(tái),用于祭祖時(shí)供奉全豬、全羊和香火。拜臺(tái)后的享堂相當(dāng)開闊氣派,其面闊26.5米,進(jìn)深22.5米,5個(gè)開間,可容千人。享堂正上方有一巨匾,此匾長6米,寬2.5米,人稱“古匾之王”。顏為“彝倫攸敘”,出云間董其昌手筆。“彝倫攸敘”四字出自《尚書》,“彝”指的是法度、常規(guī);“倫”是指人倫、倫常、五倫;“攸”是永遠(yuǎn)的意思,作世代相傳講;“敘”就是秩序、條理。四字意思是要求羅氏子孫,世世代代嚴(yán)格按照儒家倫理道德來做人做事。

享堂后面是羅東舒祠的第四個(gè)院落,與第三個(gè)院落的寬敞明亮截然不同,其讓人感到凜凜生寒。樓閣面闊30米,進(jìn)深7米,高出地面9米,正上方有一牌匾“寶綸閣”,下方是高出地面1.3米的11個(gè)開間,這么一種氣派,是徽州其他祠堂所不能比擬的。

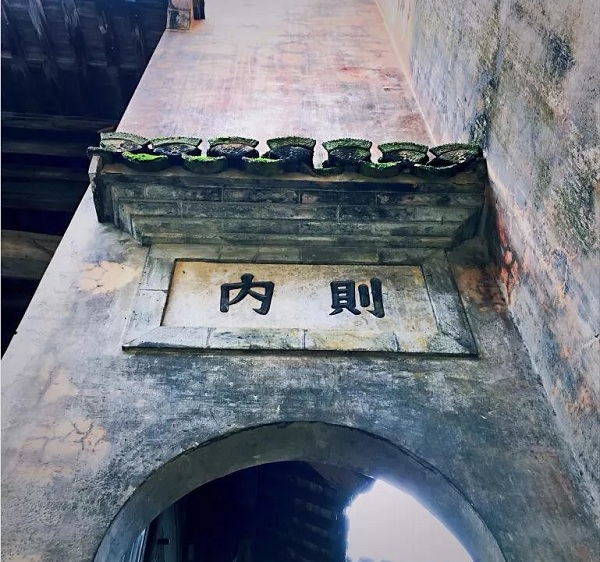

第四個(gè)院落南邊有一女祠,名為“則內(nèi)“。也就是內(nèi)側(cè)之意,是用來安放羅氏家族女性祖先牌位的地方。它坐東朝西,沒有正門,面積不及男祠的十分之一,高度也只有主體建筑的三分之一。由此可以看出羅氏家族在對(duì)女性尊重的同時(shí),也表現(xiàn)出了男尊女卑的倫理思想。

羅東舒祠有著獨(dú)特的建筑風(fēng)格和壯觀的建筑規(guī)模,融古、雅、大、美于一體,從藝術(shù)學(xué)、美學(xué)的角度,還是歷史學(xué)、社會(huì)學(xué)的角度考察都具有很高的研究價(jià)值。祠堂的彩繪和精美的木雕,也極具文物價(jià)值。這座明代徽州古祠堂所蘊(yùn)含的建筑歷史文化,以及這種祠堂文化對(duì)古祠堂建筑風(fēng)格具有很高的歷史、科學(xué)、藝術(shù)價(jià)值。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|