公元前221年,秦滅六國(guó)建立我國(guó)歷史上第一個(gè)中央集權(quán)的封建大帝國(guó),由于統(tǒng)治的殘暴,于公元前207年被農(nóng)民起義推翻,僅有16年歷史。但在此期間,秦始皇統(tǒng)一了文字和度量衡,并集中全國(guó)的能工巧匠修建長(zhǎng)城、宮院和陵墓。

秦長(zhǎng)城

修筑長(zhǎng)城的主要目的為防御,在戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,秦、趙、魏、楚、齊等諸國(guó)都在自己國(guó)界處修筑長(zhǎng)城,后秦滅六國(guó),決定拆除這些城墻。《史記·蒙恬傳》:“使蒙恬將三十萬眾筑長(zhǎng)城;因地形,用險(xiǎn)制塞,起臨兆,至遼東,延袤萬余里”,這是秦朝時(shí)期,修建規(guī)模最大的一次。但如今我們看到的磚長(zhǎng)城,已是明朝時(shí)期修建。

秦時(shí)長(zhǎng)城分為東段與西段,東段從遼寧省阜新縣以北至東,向西經(jīng)內(nèi)蒙古之庫(kù)倫旗、奈曼旗、敖漢旗南及赤峰市,過河北省轉(zhuǎn)場(chǎng)縣、豐寧縣北,以及內(nèi)蒙古多倫縣南及太仆寺旗,終于內(nèi)蒙古化德縣與商都縣之間。建在東段圍場(chǎng)、赤峰一帶的長(zhǎng)城,由于多為山地,城墻建在山嶺上,因此多用當(dāng)?shù)氐氖瘔K砌成。砌時(shí)先用較大石塊砌出兩面墻身,然后在其間填以碎石,不灌泥漿。而其它地段多用黃土夯筑。

西段分為兩道,南邊一道長(zhǎng)城東起內(nèi)蒙古,經(jīng)準(zhǔn)格爾旗北,南下至陜北神木縣,西南行過榆林縣,由寧夏固原縣北,到甘肅渭源縣,南下停于四川北部岷縣。北邊一道始于內(nèi)蒙古集寧市,北抵陰山,南納河套。在河浴地帶,采用溝塹代墻,或沿河側(cè)增筑平行一段。亦同東段一樣根據(jù)地段不一就地取材。

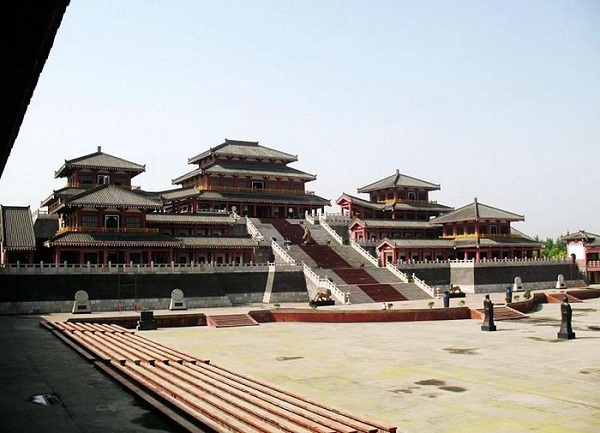

阿房宮——世界最大的宮殿基址

陜西咸陽為秦朝的首都,戰(zhàn)國(guó)時(shí)期秦孝公始建咸陽宮,位于渭水北側(cè),經(jīng)過歷代修繕,秦朝將其作為執(zhí)政、宴樂及帝后起居等。但由于秦始皇仍認(rèn)為咸陽之人多,先王宮廷之小,于始皇三十五年(公元前212年)命人營(yíng)建朝宮于渭南的上林苑中,前殿便為阿房宮,也是世界上最大的宮殿基址。

《史記》秦始皇紀(jì)對(duì)阿房宮的記載:“東西五百步,南北五十丈,上可以坐萬人,下可以建五丈旗,周馳為閣道,自殿下直抵南山,表南山之巔為闕。為復(fù)道自阿房渡渭,屬之咸陽,以象天極,閣道絕漢抵營(yíng)室也”。后經(jīng)考古勘測(cè),阿房宮前殿遺址夯土臺(tái)基東西長(zhǎng)1270米,南北寬426米,現(xiàn)存最大高度12米。阿房宮雖為秦始皇始建,但并沒有完工,秦二世下詔復(fù)建,可當(dāng)時(shí)紛紛起義,所以最終并未建成。

秦始皇陵

秦始皇陵墓位于今天的陜西臨潼縣東5公里的驪山,秦始皇即位后不久便建造此墓。《史記》秦始皇紀(jì):“始皇初即位,穿治驪山。及并天下,天下徒送詣七十余萬人。穿三泉,下銅致槨,宮觀、百官、奇器、珍怪徒藏滿之”。皇陵平面為南北長(zhǎng)軸的矩形,南北縱軸基本與子午線重合。

皇陵由兩層墻體圍合,內(nèi)墻建有寢殿、便殿等,內(nèi)墻南北長(zhǎng)1355米,占地面積785900平方米。外墻南北長(zhǎng)2165米,占地面積1035100平方米,外墻之外,有王室陪葬墓、兵馬俑坑、馬坑、珍禽異獸坑等,以及窯址、建材加工與儲(chǔ)放場(chǎng)、刑徒墓地等。陵區(qū)內(nèi)外城均發(fā)現(xiàn)大型建筑遺址,因此可以證實(shí)曾有大型地上建筑。

墓丘復(fù)原圖

始皇墓地上建有墓丘,位于內(nèi)城偏南中央,平面近方形。皇陵地宮在地表下2.7~4米處,東西寬392米,南北長(zhǎng)460米。墻用土壞磚建成,墻內(nèi)面積達(dá)180320平方米,在中間12000平方米處,出現(xiàn)強(qiáng)烈的汞異常反映,“以水銀為百川、江河、大海”《史記》卷六·秦始皇本紀(jì)中記載。

在秦始皇陵墓中出土的兵馬俑,備受世人矚目,被譽(yù)為世界第八大奇跡,這些兵馬俑是秦代造型藝術(shù)上最重要的成就之一。

銅車馬

一號(hào)坑在南側(cè),平面矩形,面積14260平方米,坑中陶質(zhì)武士俑6400人,高為1.75~1.86米,四馬戰(zhàn)車76輛,為大型軍陣坑。二號(hào)坑在一號(hào)坑?xùn)|北約20米,總面積達(dá)6000平方米,全是步軍弓弩手,亦為大型軍陣。三號(hào)坑在一號(hào)坑西北距25米,平面“凹”字形,東西寬17.6米,南北長(zhǎng)的21.4米,面積524平方米,有職位較高之軍官,為一號(hào)二號(hào)坑的指揮中心。建陵時(shí)將兵馬俑運(yùn)到陵內(nèi)并放置完畢,將木排列放封堵門口,再填上夯實(shí)。

秦始皇陵開創(chuàng)了規(guī)劃復(fù)雜的新皇陵形式,是我國(guó)帝陵的轉(zhuǎn)折點(diǎn),影響到漢代乃至歷朝歷代。

馳道與直道

馳道是秦王朝的又一大建筑工程,秦始皇統(tǒng)一六國(guó)后不久,便詔令全國(guó)“治馳道”,相當(dāng)于今天的國(guó)道。主要連接的是國(guó)都與王朝各心的中心城市及皇帝在各地的別苑。促進(jìn)各國(guó)經(jīng)濟(jì)文化交流,為對(duì)秦王朝的穩(wěn)定和繁榮都至關(guān)重要。《史記集解》:“馳道,天子道也,道若今之中道”。

直道始建于秦始皇,目的主要是為防備匈奴的入侵,為軍事所用,路線較直,雖然直道也有馳道的功能,但由于地形限制,寬度也會(huì)減少,各段寬度也會(huì)不同,而且它也是漢代關(guān)中通往塞外的重要徐徑。

從西周到春秋戰(zhàn)國(guó)再到秦朝,是中國(guó)早期社會(huì)發(fā)生巨大變動(dòng)的時(shí)期,從奴隸社會(huì)再到封建社會(huì)制度轉(zhuǎn)變,在建筑方面規(guī)定,不同等級(jí)的建筑在尺度上也有嚴(yán)格的規(guī)定,成為國(guó)家制度。六國(guó)統(tǒng)一后,建筑中的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)也被統(tǒng)一,城市的布局、宮室的面積、城墻的高度、門的數(shù)量、裝飾紋樣、陵墓的多少、棺槨的層數(shù)等,都按等級(jí)制度來分,建筑體系也在此時(shí)初步確立。

以上就是小編為大家整理的秦朝時(shí)期的重大建筑工程,如有遺漏之處,還請(qǐng)?jiān)谙路皆u(píng)論處補(bǔ)充。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|