絳州大堂始創于唐,現大堂內仍有4塊大型石質覆盆式蓮花柱礎可以炫耀唐代的輝煌。一千多年來,這里一直是州府衙門的正堂,明鏡高懸,衙役吶喊,百姓有冤,可以擊鼓上堂,是非曲直,全憑知州的良心所裁。難怪在大堂中心,正堂前有一塊已碎裂成多塊的“魚兒跪堂石”,意為魚兒喝水各憑良心。公正與否,只有天知道了。該堂又名“帥正堂”,史載唐王李世民在穩定李氏王朝的基礎上,為討伐平息外族入侵,東征高麗,命左領軍大將軍張士貴在絳州設帳募軍,招兵處就設在州治署衙正堂內。今新絳縣博物館尚保留有張士貴的交椅遺件,傳為“帥正堂”的見證物。白袍虎將薛仁貴投軍,征東平西,最后在汾河灣筑臺拜將,也都與“帥正堂”有千絲萬縷的聯系。

張士貴(公元585—657年),字武安,河南盧氏人。善騎射,臂力過人。隋朝末年隋煬帝橫政暴斂,百姓處于水深火熱之中,各地農民不斷反抗起義,張士貴憑著自己的一身好武藝,也揭竿而起,攻城拔寨,遠近聞名。大業十三年(公元617年),當李淵、李世民父子從太原南下,軍至絳州府招募將士時,張士貴受李淵的招納,投其麾下。李淵授帥封金印給張士貴,拜為右光祿大夫。張士貴遂在此掛起帥旗,效力于李氏征戰,此后,張士貴參與了北拒劉武周,東討戰功,后官至正三品左領軍大將軍,受封虢國公,唐高宗顯慶二年(公元657年)六月率,詔陪于唐太宗的昭陵。

薛仁貴(公元614—683年)名禮,絳州龍門(河津市)人,少貧寒,在今河津市仍保留有其住過的寒窯遺址。唐貞觀年間唐王李世民為了討伐外族入侵,曾詔命大將張士貴在絳州招募兵馬。薛仁貴即在此時從軍。其人善于騎射(箭)。在大宋時屢立奇功。

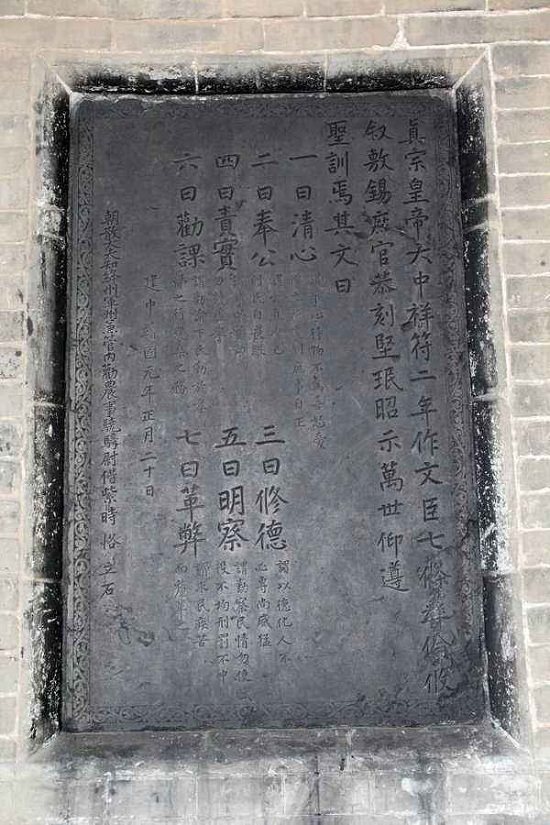

現存大堂為元代建筑,絳州大堂面寬七間,進深八椽,單檐歇山筒瓦頂,檐下為五鋪作單下昂斗拱。大堂高大寬闊,巍峨壯觀,人置其間四顧空曠,威嚴之感油然而生。據古建專家言,全國州衙正堂規制通例為五間,而絳州獨為七間,乃國內少見。現全國尚保留有三處州衙大堂,“繹州大堂”便是其中的佼佼者。大堂建筑風格粗獷豪放,造型樸實無華,堂內柱子,特別是前后門楹柱,其粗難以合抱。為擴大堂內面積,內柱大量減少,橫梁為三架重疊,與縱向大內額,由額相接,與橫行大梁疊架承重,撐以通天立柱,堅固有力。梁柱多為原始材料剝皮稍加砍削而成,無統一規格可循。從總的風格看,現建筑應為元代重建造構。大堂的周圍尚留有一部分附屬建筑,堂前原有卷棚抱廈三間,上部雖已毀,基址尚存。左右有二排廂房南北拉開,那是昔日三班六房,差役辦公的地方。大堂周圍的建筑尚存有堂西小花園、二堂、堂前牌樓基座等,三班六房等已全毀。大堂內北壁嵌有“宋真宗御制文臣七條”碑。

宋真宗御制“文臣七條”:

一曰清心。謂平心待物,不為喜怒愛憎之所遷,則庶事自正;

二曰奉公。謂公直潔己,則民自畏服;

三曰修德。謂以德化人,不專尚猛威;

四曰貴實。謂專求實效,勿競虛譽;

五曰明察。謂勤察民情,勿使賦役不均,刑罰不中;

六曰勸課。謂勸諭下民勤于孝悌之行,農桑之務;

七曰革弊。謂求民疾苦,而厘革之。

武臣七條:

一曰修身。謂修飭其身,使士卒有所法則。

二曰守職。謂不越其職,侵撓州縣民政。

三曰公平。謂均撫士卒,無有偏黨。

四曰訓習。謂訓教士卒,勤習武藝。

五曰簡閱。謂察視士卒,識其勤惰、勇怯。

六曰存恤。謂安撫士卒,甘苦皆同,當使齊心,無令失所。

七曰威嚴。謂制馭士卒,無使越禁。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|