01

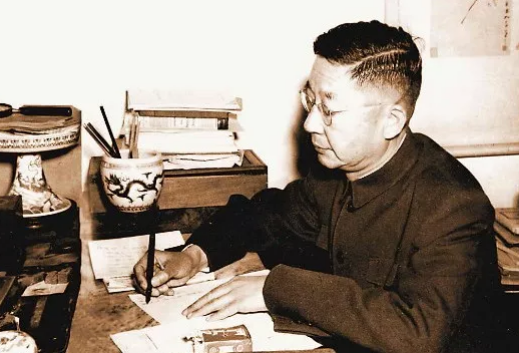

1937年,離開濟南3年后,老舍和家人又回到濟南。彼時,老舍剛剛完成流傳后世的長篇小說《駱駝祥子》,收到齊魯大學聘書,應邀前來主持文學院。

齊魯大學校園內,有幾座不同式樣的小樓,為當時的知名學者、教授所居。長柏路2號是一棟灰色磚樓,栽植了不少松柏,四季蒼翠,環境優美。老舍一家住在東半樓。樓下兩大開間是客廳和書房,另有一間廚房,樓上三間是臥室。站在臥室里,可以遠眺千佛山和馬鞍山的秀麗風景。

正值國難當頭,兵荒馬亂。大部分時間,老舍在樓下的書房里寫作,每天都有齊魯大學的教師和學生前來辭行,有人南下,有人回鄉。老舍憂心如焚,借助報紙和廣播了解戰事,隨時準備奔赴國難。

1937年11月15日傍晚,黃河鐵橋被炸毀的消息傳來。老舍猛然站起,與妻兒告別,提著早就收拾好的行李箱子,一步一步下樓,奔向火車站,從此開始了他“八方風雨”的征程。

這一離開,再也沒有回到長柏路2號。

老舍生前時常懷念這里,樓上臥室里的風景,樓下書房里的文稿。

1956年,老舍先生的妻子胡挈青帶著大女兒舒濟,返濟參加活動。在濟南的最后幾天,他們又來到長柏路2號,舊居如舊,只是當年匆忙留下的書籍和講義文稿不知所蹤,再也尋不回來。

02

20世紀初,濟南開埠,西風漸起,樓梯成為一種摩登符號。

經一路與緯一路交叉口附近,有一棟紅瓦白石墻的德式小樓——津浦鐵路賓館,主樓高三層,兩側副樓高兩層,皆帶有閣樓,閣樓窗樘上裝飾著橡樹葉圖案。這座建筑一度是濟南商埠區的地標建筑,風云際會中引領了一個時代的審美潮流。

樓內厚重的木地板和樓梯,見證了那個時代長袍和西裝的倜儻風流,也記錄了高跟鞋與旗袍的搖曳生姿。

1922年10月,胡適來濟南參加第八屆全國教育聯合會,入住津浦鐵路賓館。盡管留學美國,見識過各種新式建筑,但他依然被這里驚艷。

胡適在日記中寫道:“這家賓館,是津浦鐵路局設的,開張不久,陳設很好,在北京只有少數可比得上它。”在胡適眼里,即便是上海有名的大東和東亞這樣的賓館,也略遜一籌,它們“太鬧”,而此地“靜而寬廣”。

這一屆全國教育聯合會上,胡適提出的《學制修正案》得以通過。中國現代教育開啟“六三三學制”,即小學6年,初中3年,高中3年。有意無意之中,津浦鐵路賓館參與了一場中國教育變革。

1924年4月,印度詩人泰戈爾在徐志摩和林徽因的陪同下來到濟南。當時的新聞稱之為“東方詩神偕金童玉女抵濟”,三人站在一起,“如同松竹梅一幅動人的畫卷”。

津浦鐵路賓館已是要人名流的下榻之地,泰戈爾一行自然也是住在這里。而他們用餐的地方,則是一個路口外的石泰巖飯店。

飯店是一個二層樓房,專營西餐,上下樓梯承載了當年的摩登飲食故事。據說石泰巖飯店的牛肉十分出名,煎牛排、紅燉牛肉,以及彼時罕見的冰激凌,在一個西式的空間里,打開了濟南名流的西式味覺。

這些名流從開埠中看到商機,開工廠,做貿易,在推動民族工業發展,也為自己的家族積累了財富。

他們追逐津浦鐵路賓館和石泰巖飯店所營造的生活方式,一改當時濟南傳統大門大院的居住格局,在商埠一帶建起所謂的“洋樓”,不再是一個平面上的廂房格局,而是用樓梯間隔出錯落的空間,拾級而上、沿梯而下,踏出時代的摩登風潮。

03

明朝嘉靖年間,嚴嵩父子弄權,吏治黑暗,李攀龍從陜西提學副史任上回到濟南,專事文學。

李攀龍是明朝文壇巨匠,濟南歷城人,領軍“后七子”,著名的“春風何處不花開,何處花開不看來,看花何處好空回”便出自其手筆。晚年,李攀龍在大明湖南畔百花洲筑起一棟白雪樓,一樓是會客廳,二樓是藏書閣,三樓則住著愛妾蔡姬。

俗世、精神和風月,就這樣被安置在同一棟樓的不同空間里,借由一階又一階的樓梯勾連起來。

白雪樓位于百花洲中央,四面環水,往來需以舟渡。若有文士到訪,李攀龍會先試其詩文如何,若中意,方以小蚱蜢舟渡之,相反,則遠遠喊一句:“亟歸讀書,不煩枉駕也”。

白雪樓的門檻,由此成為一種品格認證。

能有機會渡舟而至,在樓梯回旋間參與李攀龍的精神生活的,必然是被其認為志同道合的。李攀龍曾作詩以示其清傲剛直:“意氣還從我輩出,功名且付爾曹立”。他為官18年,“書獄獄平,治人人安,風士士起”。

李攀龍是諸多后人的精神偶像,山昔湖居士王象春1616年來到濟南,那時李攀龍已經離世多年,白雪樓物是人非。王象春將其購置于自己名下,在濟南的湖光山色中緬懷故去的人。王象春還四處打聽蔡姬的消息,希望能給予救濟。當李攀龍再也無法踏上白雪樓時,曾經的愛妾也必然帶著愛情走下樓梯,去往他處。

時光流轉數百年。今天,樓梯已經成為生活中的尋常之物。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|