《韓熙載夜宴圖》卷,五代,顧閎中作(宋摹本),絹本,設色,縱28.7厘米,橫335.5厘米。本幅無款。前隔水存南宋人殘題“熙載風流清曠,爲天官侍郎,……”20字。引首有明初程南云篆書題“夜宴圖”三大字。卷后有南宋史彌遠“紹勳”葫蘆印,清·宋犖鈐“商丘宋犖審定真跡”一印。拖尾有行書“韓熙載小傳”,后有元·班惟志泰定三年(1326年)題詩,又積玉齋主人題識。后隔水清·王鐸題跋,后有“董林居士”、“緯蕭草堂畫記”等收藏印。又有乾隆皇帝長跋及清內(nèi)府諸收藏璽印。整幅畫分為琵琶演奏、觀舞、宴間休息、清吹、歡送賓客五段場景,其中有三段畫面出現(xiàn)了叉手禮:

第一段是韓熙載與來賓聚精會神傾聽琵琶演奏的場景,其中有兩人行的是叉手禮。第二段描繪的是韓熙載敲鼓,一歌妓跳舞,眾人觀舞的情景,人群里多了一個和尚,他謙恭有禮,行的就是叉手禮。最后一段描繪了宴會結束,賓客們陸續(xù)離去的場景,其中有一人回頭向韓熙載告辭,行的也是叉手禮。

“叉手”一詞常見于早期的漢譯佛典,大體解釋為“兩手交叉”或“手指交叉”。臺灣語言學家竺家寧說過早期佛經(jīng)中的“叉手”有兩手交叉之意。《說文解字·又部》中寫道:“叉,手指相錯也。從又,象叉之形”。“叉手”最初為佛教固有禮儀。東漢時期,佛教語域中用“叉手”表示尊敬。西晉時期逐步發(fā)展出世俗的“叉手”禮,僧俗手禮共用“叉手”一個詞形。隋唐時期,世俗“叉手”禮盛行,“叉手”成為世俗手禮的專用名稱,屬揖禮的一種。

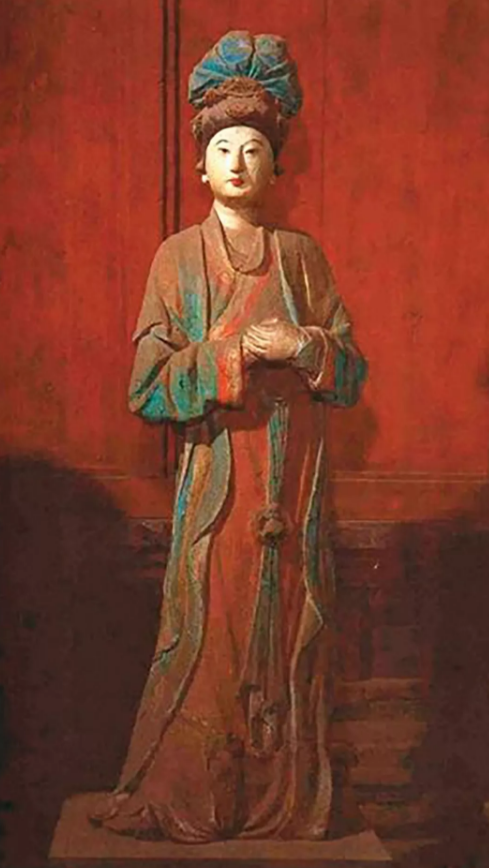

晉祠北宋叉手婦人

但據(jù)史料記載,叉手禮在唐代的發(fā)展同密教的傳入有著直接的聯(lián)系。密教系統(tǒng)地、較大規(guī)模地傳入中國始于唐代。8世紀的開元年間,來自印度的高僧善無畏、金剛智和不空在玄宗皇室的支持下翻譯大量密宗經(jīng)典,弘揚密法,被視為唐密的開端。《唐代詩詞語詞典故詞典》中叉手禮釋義為:“兩手交叉抱拳,是一種禮儀。”

安陽唐代趙逸公墓壁畫中的叉手禮

叉手示敬,是唐代盛行的一種恭敬姿勢。唐代叉手禮的行法是兩手交于胸前,左手握住右手,右手拇指上翹。柳宗元的詩,“入郡腰恒折,逢人手盡叉”說明叉手禮成為了當時社交的常用禮儀。

南宋末年建州崇安(今屬福建)人陳元靚所撰的《事林廣記》記載:“凡叉手之法,以左手緊把右手拇指,其左手小指則向右手腕,右手四指皆直,以左手大指向上。如以右手掩其胸,收不可太著胸,須令稍去二三寸,方為叉手法也。”翻譯過來就是:“左手緊握右手拇指、左手小拇指指向右手腕、右手四指皆直、左手拇指向上”。至明代《水滸傳》(智取生辰綱)《警世通言》(崔持詔生死冤家)《醒世恒言》(徐老仆義憤成家)等小說中皆有叉手禮的相關記載。

叉手禮如何行呢?宋人《事林廣記》記載:“凡叉手之法,以左手緊把右手拇指,其左手小指則向右手腕,右手四指皆直,以左手大指向上。如以右手掩其胸,收不可太著胸,須令稍去二三寸,方為叉手法也。”

叉手禮不像拱手、作揖那樣,行完禮,手就放下了。叉手禮手要放在胸前持續(xù)這一動作。俗話說“叉手不離方寸”,方寸即“心”,這里指的是胸部。

王虛中的《訓蒙法》中記載,“小兒六歲入學,先數(shù)叉手,以左手緊把高手,其左手小指指向右手腕,右手皆直,其四指以左手大指向上。如以右手掩其胸也”。叉手禮多在站立時使用,尤其是回話時,常加上這種禮節(jié)動作。

由史書記載和出土實物資料顯示,叉手禮這種行禮方式,出現(xiàn)于唐末,流行于五代、遼、宋、金、元時期的。這種行禮方式無論男女老幼都可行使,是地位低者向地位高者行的一種禮,以示尊敬。

據(jù)此,我們就容易理解柳宗元的“入郡腰恒折,逢人手盡叉”的詩句了。因為參與的改革遭到失敗,柳宗元被趕出京城,貶到永州,做了永州司馬。在唐代晚期,司馬是個品級很低而又沒有實權的閑官,所以,官職低下的柳宗元不論走到哪兒都得屈身事人,叉手行禮。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|