“太上立德,次立功,次立言,謂之不朽。”從中原入閩的和平先賢秉承“晴耕雨讀、忠孝持家、詩書處事”,“仁義禮德忠君清廉篤友孝親”之精神,翻開每一姓氏族譜,都會有這種精神傳承延續。因而和平先賢歷朝歷代均有一些突出代表。本期推出的是最具代表的幾位。

“忠”、“廉”宋代代表:上官凝與上官均父子倆

和平上官家族,兩宋時盛極一時,稱上官氏為“天下世家”,不僅因其家族龐大,更因其科舉之盛。明《嘉靖邵武府志》卷八《選舉》載:“于宋則言天下科第之盛,必曰:邵陽矣夫!”而邵武科第之盛,又當首推和平;和平科第之盛,又首推上官一族。

而上官家族“于上忠國,于己清廉”。尤以北宋上官凝上官均兩父子為代表。

上官家廟

上官凝,慶歷二年進士。《邵武府志》記載了其在安徽銅陵任銅陵尉時,剛正不阿,任期滿后,百姓深感激其所政績,送其至邊境,并贈送上官凝一些用器皿裝好的草藥(上官凝以為是正常的人情往來),但當他離開數里之后,發現都是金銀,他馬上追還給百姓,并說:“我不曾私汝,汝忍吾私耶?”

位于坎頭村,記載上官凝事跡的神道碑

良好的清廉家風代代相傳,其子上官均亦是和平廉政又一典范。

上官均是北宋宋熙寧三年(1070年)榜眼。《邵武府志》載:熙寧三年初,以策試士,均條對數千言,考官呂大臨、蘇試擬第一。以策中抵新法,忤王安石,葉祖洽頗附會,遷唱遂以祖洽第一,均第二。

元豐年間,蔡確推薦他為監察御史里行。然而他卻不與蔡確一道,而“恩將仇報”。《邵武府志》記載這樣一個事例:

相州富家子弟殺人,案件的審理受到懷疑,而蔡確故意散布謠言―――法官竇莘受賄,胡亂作為。并殘酷地殘害竇莘等人,沒有人敢申明大義。上官均履職監察御史里行之責,上疏說明情況,請求下詔讓大臣參與審理,但因此獲罪,被貶謫為光澤縣縣令。

忠貞履職,卻自行受累,且謫官職。然,他到光澤卻不因官職卑微,仍有所作為,政績突顯。即“禁淫巫,創義倉”。

宋代閩北山區,交通不便,缺醫少藥,“信巫不信醫”很普遍,而上官均就是做了除巫之事,深得民心。閩北本是物產豐富之地,糧荒不會過于嚴重,關鍵在于少數地主在荒年閉糶,使糧價非正常上漲,以謀求高額利潤,這造成窮人無以為生,因而暴動。而他就創設義倉,光澤饑民在最需要的時候得到救濟,大多數人不再參加生死難卜的造反。

元祐初年,其再任監察御史。他仍不忘初習,忠貞不阿。

另一監察御史張舜民因議論邊塞的時事,因為涉及宰相文彥博、張舜民而被貶官。

上官均就上疏:御史官員可以議論傳聞的事情,這有利于增長見聞。張舜民的話正確,就應當聽從;他的話不對,就應當寬容。希望恢復張舜民的官職。

一個敢言、率真、不卑阿、忠君的上官家族代表。

然其不僅“忠”,還更因“廉”而名垂青史。《邵武府志》載:卒之日,家無余資,待朋友之賻,始入殮,待朝廷之賜,始克葬。崇祀鄉賢。

坎頭村文化墻關于上官凝與上官均的介紹

忠君人物宋末代表:廖丙七

在和平,歷史上忠君人物數不勝數。宋末廖丙七亦是又一代表。

宋景炎元年七月文天祥開府南劍州(即現在的延平),廖丙七率子廖萬六在邵武招募兵員,一同收復邵武軍。然而,宋庭缺乏人才,元軍勢如破竹,次年宋庭又令文天祥“朝庭嚴趣之汀”,于是廖丙七就隨文天祥十月離開延平趕赴長汀,不幸在江西永豐縣君埠鄉空坑村遭到元軍的圍堵,潰敗于空坑,廖丙七父子沖散各異。而文天祥兒子、女兒均被俘虜,景元(1278年)三年二月十日,文天祥移到廣東海豐,被元軍追上,文天祥在五坡嶺被捕,元軍都元帥張弘范逼迫文天祥招降堅守厓山的宋軍統帥張世杰,1279年正月,文天祥寫下《過零丁洋》,以死言志,嚴正拒絕,并留傳千古。

而廖丙七聞崖山之變,終日憂憤,遂入萬山中,辟草躬耕,自號西山逋客,日夜仰天長嘆,即將死時,讓小兒子草草下葬,不得書寫墓豎碑,列爵稱名,以自貶云。

“忠”、“義”代表:明代“最后的總兵”肖應龍

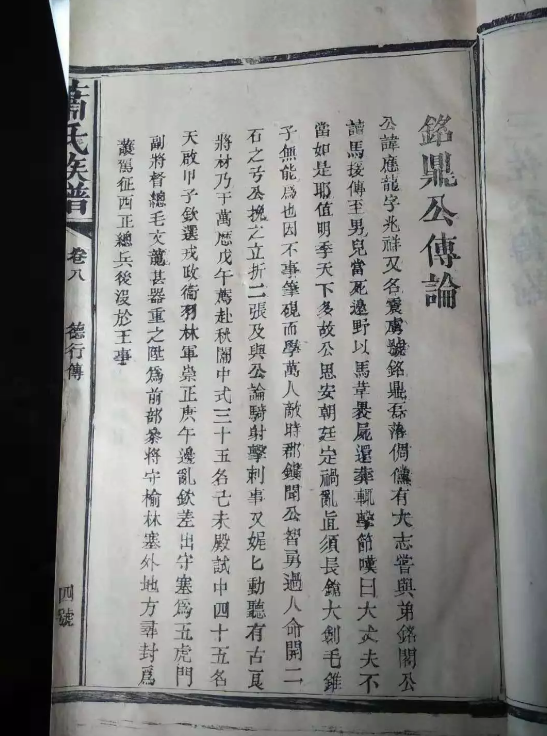

光緒二十二年《邵武府志》之《忠節》:肖應龍,字銘鼎,和平金泉里人,中萬歷戊午武舉,己未進士……國朝定鼎,殉節廣東。

銘鼎公畫像

肖家坊地名本為金泉里,因肖氏子孫在此繁衍眾多,遂取名為肖家坊。

肖應龍年少時磊落倜儻,有大志。與弟肖銘閣經常談論男兒應馬革裹尸,當死邊野,這才是大丈夫!他智勇過人,可開二石弓,騎射武藝精通,是難得的古良將才。萬歷戊午(1618年)秋闈以第三十五名中武舉,次年殿試以第四十五名登進士第。天啟甲子(1624年)年,欽選掌羽(御)林軍,頗受平遼總兵毛文龍器重。

毛文龍于天啟二年(1621年)七月十五日取得鎮江大捷后,于1622年便率眾入據距鐵山八十里之海中皮島,因皮島距鴨綠江以東,又有東江之稱。爾后毛文龍對后金有多次軍事襲擊,均取得勝利。然毛文龍占居東江本可以牽制后金,但因謀略有限,私販禁物、浪費軍響,袁崇煥就以閱兵為名,設宴飲酒、行樂,每每到半夜才罷,設計以十二條罪狀被袁崇煥殺。

袁崇煥于萬歷四十八年(1620年)任邵武知縣,天啟元年(1621年)袁崇煥曾為和平“聚奎塔”題字。袁崇煥與和平、和平人的聯系竟是如此絲連萬縷,袁崇煥不知懂否他所殺的毛文龍居然培養了他曾親題“聚奎塔”的和平人——“明代最后總兵”肖應龍。

和平鎮聚奎塔

崇禎庚午年,后金多次擾亂遼東,肖應龍又出守榆林邊塞,是五虎門副將,后為前部參將,尋封為護駕征西正總兵,清兵入關后,一直戰斗至廣東,“沒于王二事、兵死國難”,最后殉節廣東。

銘鼎公傳論

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|