有時(shí)候我們會(huì)在博物館或者拍賣行中看到一些古董書畫作品,但如果我們觀察的細(xì)致一點(diǎn)的話,就會(huì)發(fā)現(xiàn)在這些書畫作品上,除了作品本身,往往還有著大量的其他內(nèi)容,包括在前面或者后面的小字或者大量的印章。

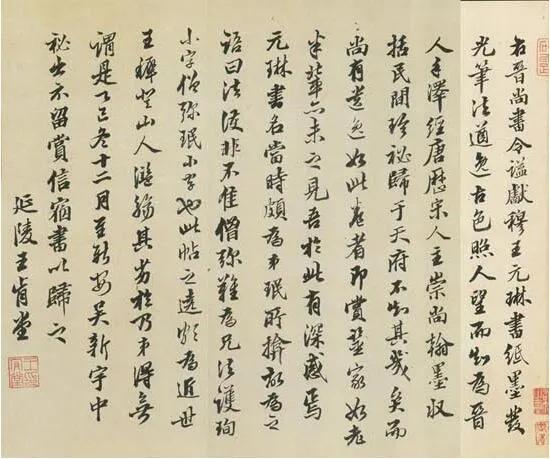

關(guān)于這些前面或者后面的小字,其實(shí)是大有來歷的,段玉裁的《說文解字》就寫到“題者,標(biāo)其前,跋者,系其后也”。

簡(jiǎn)單來說,這書畫作品前面的這些話,叫做“題”,也就是題款,在畫上題寫詩文為叫做題,而在畫上記寫年月、寫下姓名或印章,則稱為“款”,這兩者要寫于作品之前。

而寫在作品之后的,則被稱為“跋”,主要用來說明寫作的經(jīng)過或者評(píng)價(jià)內(nèi)容。

至于書畫上的印章,其實(shí)主要分為三類,其一是作者本人的印章,作者會(huì)在作品完成之后印下名章,其二是題跋人的印章,其三是收藏人的印章。

隨著書畫作品流轉(zhuǎn)的時(shí)間越來越長(zhǎng),收藏和為之題跋的人越來越多,就導(dǎo)致了現(xiàn)在書畫其上的印章和題跋越來越多的情況。

起初宋朝題跋者大多是“多不用款”,而等到元朝題跋之風(fēng)盛行的時(shí)候,就成了題跋“每侵畫位”。

“題跋之風(fēng)”,究竟是怎么愈演愈烈的呢?

這還要中國書畫和中國文人本身的特點(diǎn)說起,在中國,畫者首先是一位文人,有著非常的文化素養(yǎng),所以中國的書畫有著詩、書、畫、印一體的特點(diǎn)。就是因?yàn)檫@種特點(diǎn),才漸漸發(fā)展出來題跋這一獨(dú)有的藝術(shù)形式,甚至成為了書畫作品本身必不可少的結(jié)構(gòu)要素。

起初在唐朝時(shí),也有文人喜歡對(duì)繪畫作品進(jìn)行一些評(píng)鑒,但他們很少直接將之題寫在畫面作品上,而是在另外的紙張上進(jìn)行評(píng)價(jià)。這種直接在作品上題詩寫字的風(fēng)氣,始于北宋的蘇軾及米芾,而在宋之前,沒有在畫作上題款的行為,即使有作者想要題名,也只是在很不起眼的角落上小心的簽上自己的名姓而已。

譬如說顧愷之的《女史箴》,我們就可以在畫作的末端看到顧愷之的名款,不過與箴文的筆法有所不同,多認(rèn)為是后人所添。

而我們現(xiàn)在的約定俗成的習(xí)慣是,這些獨(dú)立于畫作的,后加入的文字,有簽名之意的為“款”,有題目之意的為“題”。

具體的來說,題跋之風(fēng)是怎么興起的呢?

一、蘇東坡開的好頭

錢杜在《松壺畫憶》上說:

“畫之款識(shí),唐人只小字藏樹根石罅,大約書不工者多落紙背。至宋始有年月紀(jì)之,然猶是細(xì)楷一線,無書兩行者。惟東坡款皆大行楷,或有跋語三五行,已開元人一派矣。元惟趙承旨猶有古風(fēng),至云林不獨(dú)跋兼以詩,往往有百余字者。元人工書,雖侵畫位,彌覺其雋雅。明之文沈,皆宗元人意也。”

可見,唐之前書畫作者少有題名,就算題名,也只是寫小字藏于“樹根石罅”,甚至有些作者雖有丹青,但卻寫不來一手好字,慚愧之下,只能落款于紙背。

在這種情況下,出了一位與眾不同的落款者,這就是蘇軾,這位老先生落款時(shí)非常豪橫,就喜歡“大行楷”,甚至單獨(dú)寫個(gè)名字都不滿足,遇到特別喜歡的作品時(shí)就會(huì)寫上三五行評(píng)語。

蘇東坡那可是名揚(yáng)千古的大文豪,他的所作所為,自然有一批人模仿。

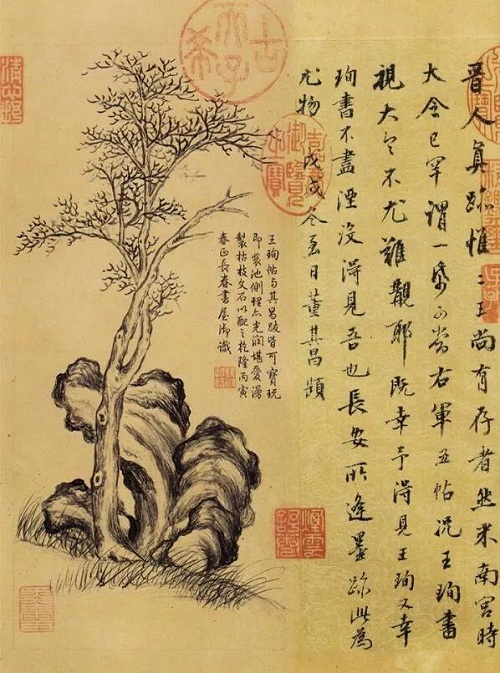

這么一來,到了元代,大部分人都會(huì)行大楷,并寫評(píng)語,人們覺得這些評(píng)語,雖然侵占畫作,但是也別有一番風(fēng)雅,于是蔚然成風(fēng)。這就是所謂“雖侵畫位,彌覺其雋雅”。

當(dāng)然,關(guān)于為什么題跋之風(fēng)在元代大為興盛,我們不能把原因全都推到因?yàn)樘K軾開了個(gè)好頭上,這只是一個(gè)誘因而已。

二、書畫觀念的逐漸轉(zhuǎn)變

剛剛說了,我們的書畫作品,講究一個(gè)書、畫、印,但這種觀念并不是一下子就建立的,而是在書畫藝術(shù)發(fā)展的過程中慢慢形成的,起初,書就是書,畫就是畫,兩不相干。

但是在元朝的時(shí)候,書畫藝術(shù)已經(jīng)發(fā)展到了書畫一體的程度,“書畫異名而一體”的觀念在元朝已經(jīng)得到了認(rèn)同。

所以明沈?yàn)凇懂媺m》上說:“元以前多不用款,款或隱之石隙,恐書不精,有傷畫局。后來書繪并工,附麗成觀。”

題跋之風(fēng)在這一時(shí)期大為流行,和這種“書繪并工,附麗成觀”的思想有密切的聯(lián)系。

三、時(shí)代環(huán)境的改變

元朝文人有一個(gè)重要的特點(diǎn),那就是受到異族統(tǒng)治,文人士大夫本身不被重視,政治仕途不順的文人們轉(zhuǎn)而專情于詩畫歌賦,以此抒寫胸中的意欲。這就導(dǎo)致了元朝一代文藝的繁榮,元曲就是因此而興盛的,同理,書畫也在這一時(shí)期達(dá)到了繁榮,題跋也就隨著書畫的繁榮而繁榮起來了。

元人的統(tǒng)治打破了原有的文化秩序,使得整個(gè)社會(huì)呈現(xiàn)出強(qiáng)烈的動(dòng)蕩狀態(tài),這種變動(dòng)自然會(huì)反映在文化之上。

注重武力的游牧民族建立的王朝,并不在意“得士者昌,失士者亡”的觀念,實(shí)施本民族保護(hù)政策和對(duì)漢人的歧視政策,許多官職都明文規(guī)定唯蒙古人和色目人才能出任。還廢除了科舉以及畫院制度,即使后來重開科舉,但名額卻要被世襲、恩蔭等等方式擠占。文人成為時(shí)代棄子,他們的滿腔痛苦,只能通過書畫歌曲等形式進(jìn)行抒發(fā)。

其實(shí)題跋的興起,也反過來影響到了書畫本身,元之后的文人作畫時(shí),往往就已經(jīng)預(yù)留了他人題跋的空間,元之后的款字題跋,本身就成為了畫面構(gòu)圖的一部分,而且是非常有講究的。

落款和題跋在畫面的整個(gè)結(jié)構(gòu)中,要怎么處理?需要根據(jù)構(gòu)圖的開合、疏密、虛實(shí)以及顧盼關(guān)系,統(tǒng)一安排。既不能過長(zhǎng)也不能過短,更不能過大或者過小,字體的選擇,究竟要選用楷書、行書還是篆、隸,都是需要根據(jù)具體的畫面,反復(fù)考慮的。

而對(duì)于優(yōu)秀的畫作來說,題字位置恰當(dāng),詩詞內(nèi)容富于靈性,書體的選用又合乎常理,那么會(huì)為畫作增色不少;相對(duì)應(yīng)的,如果選擇的位置不當(dāng),內(nèi)容不知所云,字體有與畫面不配,就會(huì)反而弄巧成拙。

結(jié)語

有元一代,題跋的突然興盛,其實(shí)反應(yīng)了且記錄了一個(gè)時(shí)代的精神面貌,對(duì)于理清中國繪畫的發(fā)展脈絡(luò),有重要的意義,探究其背后的轉(zhuǎn)變緣由對(duì)于研究中國繪畫史有著深遠(yuǎn)的影響。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|