今天的人們為什么愛宋朝?在沉淀了幾千年的文化精粹中,不難發現,人們對宋朝有著巨大的好奇,對“宋式生活美學”的推崇,更是引發了一股“宋朝熱”。

宋代(公元960-1279年)是中國古代最為強盛的朝代之一,它在政治、經濟、文化、手工業和商業方面都有發展,科學技術更有很大進步,這使得宋代建筑水平達到了新的高度。這一時期市民階層不斷壯大,宋代的建筑也一改唐代雄渾的特點,變得纖巧秀麗、注重裝飾。

宋代的城市形成了臨街設店、按行成街的布局,城市消防、交通運輸、商店、橋梁等建筑都有了新發展。北宋都城汴梁(今河南開封)完全呈現出一座商業城市的面貌。這一時期,中國各地也已不再興建規模巨大的建筑了,只在建筑組合方面加強了進深方向的空間層次,以襯托主體建筑,并大力發展建筑裝修與色彩。

宋代,中國經濟社會得到了一定程度發展,注重意境的園林在這一時期開始興起。中國古典園林重在寫意,融自然美與人工美于一體,以建筑和人工建造的家用山水、巖壑、花木等一同表現某種藝術境界。較有代表性的宋代園林包括蘇舜欽的滄浪亭和司馬光的獨樂園。

宋代頒行了有關建筑設計和施工的規范書《營造法式》,這是一部完善的建筑技術專著。此書的頒行反映了這一時期,中國建筑在工程技術與施工管理方面已達到新的水平。

宋朝在經濟活動、農業、文化、都市化與人口各方面都有高速的發展。盛唐時期中國人口最高達為5288萬,而宋代人口卻由初期的約4640萬增加到的北宋末年的1.25億。大部分的宋朝政治性城市都發展為經濟中心,譬如汴京與臨安。建筑方式突破了以前的里坊制,而轉變為坊巷制,擺脫了里坊圍墻的限制,容許商店直接面向街道。商業活動不再受到時間約束。各地遍布驛站、商店和中國戲曲舞臺--勾欄。

社會開始出現官商合流,經濟活動空前蓬勃,商業建筑盛極一時。農業方面,土地開墾面積(高達7.0億畝)與畝產量皆為唐代最高值的兩倍。華北地區的鐵產量在神宗元豐年間(1078年-1085年)曾高達12.7萬噸左右。造船業方面,能夠制造運載千噸貨物的船只。人民生活富庶,追求享受的風氣蔓延,皇室、官員、文人、富商爭相建造園林。

文化方面,理學、文學和藝術都有較大的發展。自北宋起,儒學與佛教復興,道教盛行,三者相互融合。佛塔、寺院大量興建。司馬光的《資治通鑒》標志了史學的發展。教育方面,除了朝廷籌辦官學,地方民間也大量舉辦學校,城鄉書院林立。當時著名的書院有石鼓書院、白鹿洞書院、嵩陽書院、岳麓書院、應天府書院和茅山書院。

宋代建筑雖然沒有了唐代建筑的雄偉和大氣,但是他的建筑結構和建筑裝飾卻有很高的藝術價值,直到現在仍被人稱頌。宋代是中國古典園林創造的成熟期。以北宋東京為例,有關文獻所登錄的私家、皇家園林名字就有一百五十余個,此可見宋代園林建筑之盛。宋代的皇家園林和私家園林不僅數量超過前代,而且藝術風格更加細致、清新,詩情畫意更為濃郁,意境創造更加自覺。通過借景、補景等方式強調人與自然的和諧。較有代表性的宋代宮殿園林有山西太原的“晉祠”。其主殿圣母殿和“魚沼飛梁”是北宋遺物。其標志性建筑“圣母殿”創建于北宋天圣年間(公元1023--1032年),是現在晉祠內最為古老的建筑。晉祠內圣母殿的宋塑侍女(泥塑)、老枝縱橫的周柏(齊年柏)、長流不息的難老泉,并稱“晉祠三絕”。

裝飾與建筑的有機結合是宋代的一大特點,宋代建筑從外貌到室內,都和唐代有顯著不同,在建筑技巧嫻熟的基礎上,著力于建筑細部的刻畫,不僅一梁一柱都要進行藝術加工,而且對于裝修和裝飾更要著力細致處理。格子門的一條門框可以有七八種斷面形式,毯文窗格的棱條表面要加上凸起的線腳。在彩畫中一朵花的每一花瓣都要經過由淺到深、四層暈染才算完成。雕一朵花,花瓣造形極盡變化,生動活潑。

一些宗教建筑中,室內作神靈居住的“天宮樓閣”,把虛幻中的佛國凈土形象地展現在人們的眼前。在墓葬建筑中,望想將生活中美的感受永遠保存下來,于是出現了墓主觀戲、墓主夫妻飲宴、墓主出行和回歸之類題材的壁畫或雕刻。工匠觀察事物細致入微,刀功繪筆掌握熟練。在建筑內部空間的塑造上,力圖表現出人們的審美理想。這些壁畫和雕刻對后來的民間圖案發展有著指導性的意義。

建筑總是根植于一定的文化土壤和文化背景中的,宋代的文化正如王振復老師在《中國建筑的文化歷程》中所描述的“宋代是一個文弱而文雅的時代,其思想感情已有唐代的熱烈奔放而漸漸變冷從而收斂自己,猶如從崇拜旭日而轉為崇拜明月,從敢于面對噴薄之朝陽轉而遙望明寂之星空,顯得寧靜而沉濾。”宋代的建筑風格也深深的烙上了宋型文化的痕跡。

首先,是建筑的尺度縮小。不管是北宋首都東京,還是南宋首都臨安,其城池和宮殿的規模都遠遠小于唐代長安。《中國建筑史》指出:“北宋宮殿布局不如唐代恢廓。”比如東京宮城“因為他的宮城是在州級子城的基礎上擴張而成。僅2.5公里周長,這些都是氣局不大之處。”至于陵墓建筑尺度趨小,也很明顯。以北宋的七帝八陵為例,他們比較擁擠地集中在河南鞏縣,分布在相距不過10公里的地域范圍內。這種建筑布局雖然與當時的國力貧弱有關,但主要還是受到當時理學思想的影響,理學提倡“存天理、去人欲”,因此當時的中國文人學子及其整個民族的文化心態,有“向內轉”、“內斂”、“內傾”的特性,在物質層面上一般不求其宏大,而在精神象征意義上具有深廣的蘊意。正如宋代理學家邵雍言“心安身自安,身安室自寬”,“氣吐胸中,充塞宇宙”。

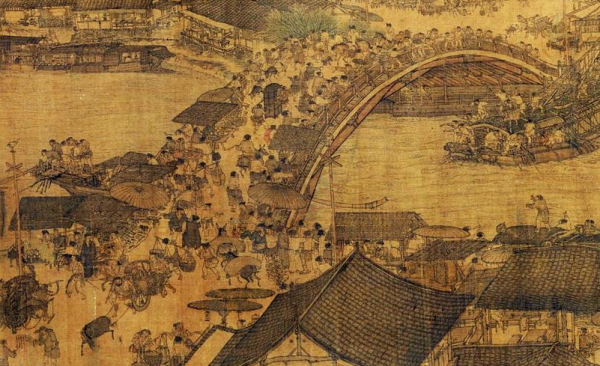

《清明上河圖》是宋代著名畫家張擇端繪制的長卷風俗畫,也是傳世人物畫的杰出代表。描繪了北宋時期都城東京(今河南開封)的狀況,主要是汴京以及汴河兩岸的自然風光和繁榮景象。清明上河是當時的民間風俗,像今天的節日集會,人們藉以參加商貿活動。全圖大致分為汴京郊外春光、汴河場景、城內街市三部分。畫中恢宏的氣象,生動完美的表現技巧,以及強烈的藝術感染力,使得這幅已有八百多年歷史的古畫,至今仍被公認為舉世矚目的國寶。從《清明上河圖》看宋代的建筑,它處于中國古代建筑的成熟階段,其建筑藝術和技術對海內外都產生深遠的影響。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|