印刷術(shù)是中國古代的四大發(fā)明之一,它的誕生為人類知識的傳播與交流創(chuàng)造了條件。而雕版印刷術(shù)是古代印刷術(shù)的一種,它凝聚了中國造紙術(shù)、制墨術(shù)、雕刻術(shù)、摹拓術(shù)等幾種優(yōu)秀的傳統(tǒng)工藝,具有鮮明的民族特征且傳統(tǒng)技藝高度集中,是一種具有突出價(jià)值且民族特征鮮明、傳統(tǒng)技藝高度集中的人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。雕版印刷幾乎在中國的每個(gè)省份都有,是唯一一個(gè)沒有區(qū)域限制影響遍布全國的文化形態(tài)。

位于青海同仁縣的“同仁雕版印刷技藝”是藏族農(nóng)耕文化、宗教文化與生活實(shí)踐結(jié)合產(chǎn)生的一項(xiàng)傳統(tǒng)手工技藝。在千百年的藏文化傳承發(fā)展中具有重要地位。

-特征種類-

同仁雕版印刷技藝最早主要用于藏區(qū)的經(jīng)書、經(jīng)幡等文獻(xiàn)的印制;在其發(fā)展中,逐漸有寺院流傳到民間,其內(nèi)容也逐漸發(fā)生了改變,也被用于祭祀、裝飾、節(jié)慶等活動(dòng)。

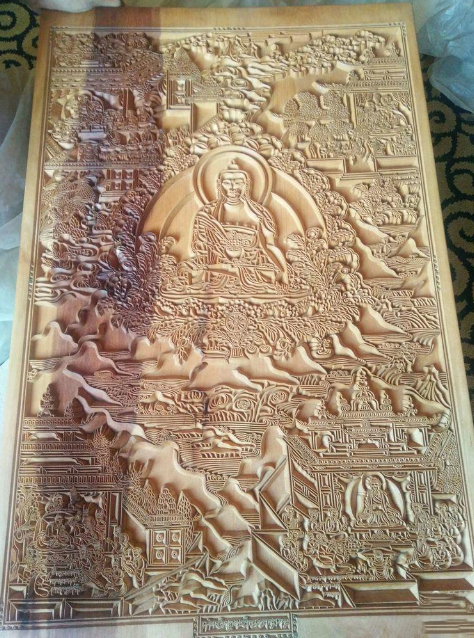

目前,雕版印刷已涉及藏族藝術(shù)文化的諸多方面,其內(nèi)容形式有經(jīng)書典籍、文學(xué)文獻(xiàn)、造像圖案以及壇城設(shè)計(jì)等;其形制也產(chǎn)生多樣的變化,有長方形、正方形和圓形等。同仁縣雕版印刷與中國明清時(shí)期流行的中原地區(qū)的木雕版印刷一樣,承載著一個(gè)地區(qū)文化發(fā)展的進(jìn)程,在藏族雕版印刷中還具有濃厚的地方特色和民族氣質(zhì)。

同仁刻版印刷的主要體裁有經(jīng)書、繪畫圖案(龍達(dá)“風(fēng)馬”)、人獸和睦圖、八卦圖及各種佛像等,按題材分類主要有祭祀山神、二郎廟神、祭天、祭地、農(nóng)事耕作、節(jié)令習(xí)俗、“六月會”、歷史典籍,以祈求風(fēng)調(diào)雨順、五谷豐登、招財(cái)進(jìn)寶,吉祥如意等精神生活追求,反映了當(dāng)?shù)剞r(nóng)耕社會生活和民俗生活以及藏傳佛教文化的諸多內(nèi)容。主要代表作有《瑪囊松本》(共5400件刻版)、《智格勒日松本》、《格謝阿日松本》、《云增倉格木》等;還有《人獸和睦圖》、《釋迦佛像》、《文殊菩薩佛像》、《龍達(dá)》、《八卦圖》、《壇城》(120種圖案)。

-工藝特征-

同仁刻版印刷技藝是青海安多藏族農(nóng)耕社會生產(chǎn)和實(shí)踐中產(chǎn)生的一種藏族農(nóng)民傳統(tǒng)手工技藝,其特點(diǎn)是在民間藏族群眾中進(jìn)行手工技藝傳承的,其作品流行于藏區(qū)藏傳佛教寺院,亦有少量的印刷品用于農(nóng)家村民的祭祀、驅(qū)邪、裝飾、節(jié)慶等諸多方面。大量的印刷作品以藏文經(jīng)書、藏文歷史、典籍、佛教人物圖像、壇城設(shè)計(jì)圖案為主要內(nèi)容。刻版形制以長條形、矩形、正方形、長方形、圓形等形式,與中原漢族黑白木刻版印刷相近,但具有濃厚的藏族鄉(xiāng)土氣息和地方特色。同仁刻版印刷技藝以獨(dú)特的木刻印刷術(shù),顯示出安多熱貢藏族傳統(tǒng)的木刻與印刷術(shù)的基本特征。

作為青海藏族農(nóng)耕文化與宗教文化相交融的縮影,同仁刻版印刷技藝對于研究藏族早期的歷史文化、印刷術(shù)、宗教與藝術(shù)的傳播,以及藏族人類學(xué)和文明進(jìn)程具有重要的參考價(jià)值,其精湛的手工技藝,是藏文化重要的承載者和傳遞者,是研究藏族歷史、宗教、文化、科學(xué)技術(shù)重要的依據(jù)和見證,也是中華文化文字印刷術(shù)遺產(chǎn)的重要組成部分。

2009年09月17日,青海省人民政府公布“同仁刻版印刷技藝”列入第三批青海省省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。

2011年6月9日,“同仁刻版印刷技藝“經(jīng)中華人民共和國國務(wù)院批準(zhǔn)列入第三批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|