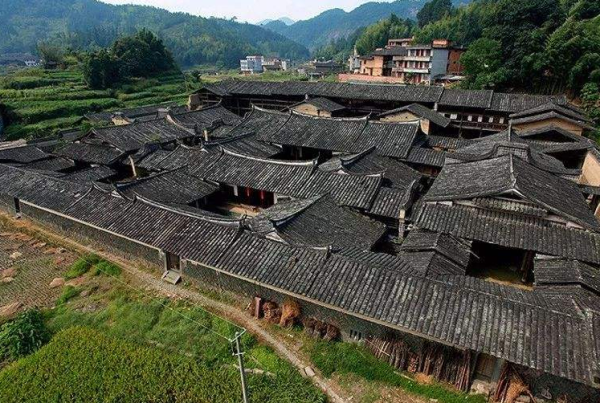

永泰縣古民居眾多,最典型的是以莊寨為代表的族群聚居堡壘式民居建筑,還有一些百年以上院落式建筑以及獨棟建筑等,對這些建筑的保護和利用,應該根據其建筑特點,考察其建設年代、建設原因等,建立各種類型的建筑保護模式。

文化是一個民族發(fā)展的根本,而建筑本身就是一種民族文化的結晶,除了有非常豐富的內涵之外,還包含著很多的藝術種類,如雕塑、壁畫、工藝美術等。因此,保護古建筑就是保護我們的傳統(tǒng)文化和藝術。

一、建立古民居保護體系

(一)建立分層次的建筑保護模式

對有一定歷史保護價值的古建筑物,建立分層次的建筑保護模式。

根據不同時期(可分為宋元時期、明清時期、民國時期)民居建筑風格,以其建設年代、損毀情況分別實施相應的保護模式。如根據保護和損毀程度,可分為以下一些保護類型(見表1-1)。

根據各古建筑的布局特征,又可分為堡壘式布局、院落式布局、臨街聯排式布局、獨棟式布局。根據其保存情況,建立相應的保護模式。

(二)建立連接各古民居建筑的保護體系

目前,永泰各村鎮(zhèn)的古建保護還是以政府牽頭,對一些有保護價值的文物進行的零散保護為主,并沒有形成系統(tǒng)的統(tǒng)一的保護體系。

永泰古民居很多都具有較高的歷史意義以及社會研究價值。可以針對縣域境內各個區(qū)域不同時期不同風格的古民居,建立連接各點的統(tǒng)一的保護體系。這就相當于在各古建之間建立對話模式,對于一些在古建保護和利用方面做得比較好的案例,可以將其作為樣本,供其它地區(qū)的古建保護來學習借鑒。對于有保護價值的所有古民居建立檔案,以點帶線、以線帶面,分布、分期完成相應的保護計劃。

(三)建立保護管理與保護責任機制

古建保護得好與壞,管理也是非常重要的。我們經常可以看到有些地方明明剛做完修繕維護不久,但很快就遭到不用程度的毀壞,這一方面反映了我們的文物保護意識不強,另一方面也說明我們的管理維護不到位。對于古建保護來說,到底由誰來維護、誰來管理、如何維護、如何管理是我們必須要重視的問題。

我認為可以建立“政府+個人”的管理維護模式。各地政府首先建立古民居保護的架構,統(tǒng)計好各行政區(qū)內的古建筑資料,然后根據各古建筑的保存現狀,建立相應的保護管理模式,除了一些已經遭到破壞沒有在使用的古建筑,由政府進行統(tǒng)一的修繕管理外,其它的可以將其交給目前房屋的所有者或使用者進行管理維護,維護的費用可向政府申請補貼,這個過程中政府也需要建立監(jiān)督機制,除了保證專款專用,對肆意毀壞文物的行為要進行行政處罰。

建議每個村對有一定歷史價值的古民居進行統(tǒng)計編號并登錄在冊,每個村建立一個文物保護專員進行管理(可以由村民推薦或自薦,要求具備一定的古建筑知識,采用聘用形式,人員工資可由村政府出),這樣建立責任到人、定期維護的保護模式,對古建筑內的所有構件和重要元素進行統(tǒng)計,如建筑風格、結構形式、各部件的構成方式、建筑材料、壁畫、木雕、磚雕、字畫等分別建立檔案,以供后期進行修繕維修。

二、古民居的保護與利用措施

(一)功能的利用——復活歷史基因

永泰境內有諸多古民居與堡壘于一體的莊寨建筑,但都分布比較零散,各個莊寨自成體系,再加上各莊寨所在的村落相距較遠,道路環(huán)繞在起伏的山嶺間,交通較為不便,因此總體布局上很難形成規(guī)模效應。

我們需要思考的是,如何讓古建筑活起來,實現建筑物跟功能的完美統(tǒng)一。

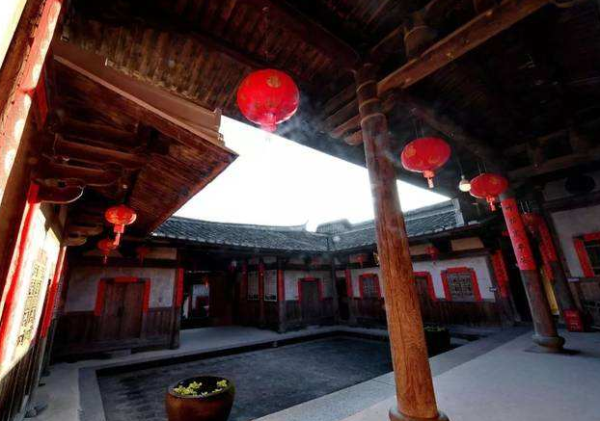

永泰莊寨建筑主要是一個大家族生活的場所,在建筑風格上屬于堡壘性建筑,雖然防御性很強,但同時也是一定歷史時期人們佳的生活場所,里面可以說應有盡有。除了居住空間外,還有各種其它生活單位,如儲藏室、庭院、連廊、公共活動區(qū)域等。

目前,很多的建筑都已無人居住。這些荒廢的建筑空間資源,并不是因為破壞嚴重而失去使用功能,從結構上來說,大多都是符合使用條件的,主要的原因是缺乏必要的基礎設施而不能適應現代人的生活,所以被逐漸廢棄。如果稍加維護修繕,引入一些供水、供電、通信等基礎設施,繼續(xù)作為居住或公共展示空間是完全可以的。

(二)傳統(tǒng)文化體驗與實習基地

對于學習中國古建筑、文物保護、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)的的同學來說,各地遺存下來的古建筑可成為了解地方古建筑的窗口,通過實地參觀考察各地特色鮮明的古民居,可以更全方位地了解有關古建筑的建筑結構、建筑形式、建筑方法、建筑材料、裝飾藝術、家具藝術等建筑文化,也是最直接、最生動的學習渠道和途徑。因此,在對古建筑保護修繕的同時,建成有關古建筑文化的學習基地、體驗基地、實習基地等,可以全面地更大程度地發(fā)揮其價值。

具體實施可以以村為單位,由村政府和有關文物保護單位統(tǒng)一進行古建筑的修繕及基地的建設,并建立相應的運營管理模式,如建立村民委員會來統(tǒng)一管理并組織接待進行相關的參觀學習,也可以聘請有關的專家學者進行現場講解,費用可由參觀實習組織單位或個人來出。

(三)傳統(tǒng)文化影視基地

影視劇的取材本身就是來源于生活,很多古村落還保留著幾千年的生活習俗、生活方式,有一些古建筑分布在風景秀麗的鄉(xiāng)間,可以說保存著自然的歷史走廊,如果加以規(guī)劃設計、修繕改造,就可以原汁原味地復原古代文化。這樣既可以成為地方創(chuàng)收的重要來源,又可以解決當地居民的生活來源問題(如可以做臨時演員、服務人員、管理人員等工作)。

(四)將莊寨打造為各種古代生活主題形式的博物館

現在有一些地方已經有將一些古建改造成博物館的案例,莊寨本身就是一種大型的建筑群落,體現了深厚的地方建筑文化,可以說是一個地方特有的建筑博物館,對一個地方人們的生活方式、建筑方式等有著最直觀最深刻的呈現,因此,借助于已經有的獨一無二的建筑資源,改造成各種古代生活的主題博物館,一方面可以學習到古建筑知識,還可以了解很多有趣的古代生活知識。

博物館的展品素材完全可取自民間,鼓勵居民提供各家有一定歷史價值的物品,如建國以前人們使用過的服飾、家具、磨坊、手藝制品等,展品的所有權依然歸提供者,以有償使用為原則,將所獲得的營業(yè)收入一部分作為對提供者的補償。

三、結語

中國人常講安居樂業(yè),只有先安居才能樂業(yè),因此古時的人們修建房屋是一件極為重要的事,一座建筑往往經過幾代人的不懈努力與完善,并作為幾代人或一個大家族生活居住的場所。從這個層面上來說,建筑承載了太多的功能和意義,遠遠超出了它最初的功能——遮風避雨的場所,而更多是情感和文化層面的意義。因為寄托了太多的情感,所以從建設之初到完成,每一步都精心營造,每一個細節(jié)都傾注了建造者的心血,這樣的古建筑,能不令人感動嗎?能不令人心神往之嗎?

建筑可以說記錄了人類文明的足跡,是人類文明的結晶,它遠遠不止是一種物質的存在,更是一個民族、一個國家的文化財富,是先人留給后人的寶庫。它也是實物的教科書,讀懂了這本教科書就等于讀懂了古人的生活,就像一把鑰匙,打開了古人生活的密碼。

古建筑是一個地區(qū)獨特的物質和精神資源,保護古建筑,就是保護我們的文化。對古建筑進行保護和更新利用,重現其生命力,使其不僅活在過去,也活在現在和將來。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|