繼考古研究確認(rèn)與古史文獻(xiàn)記載“禹會(huì)諸侯”“禹娶涂山”完全吻合之后,淮河岸邊的安徽蚌埠禹會(huì)村遺址考古研究最新又獲重大進(jìn)展,其核心區(qū)發(fā)現(xiàn)的大型城址屬于距今4400年-4100年的龍山文化早中期,規(guī)模至少18萬(wàn)平方米,是目前淮河中游地區(qū)規(guī)模最大,級(jí)別最高龍山文化城址。

禹會(huì)村遺址出文物頗受關(guān)注。 孫自法 攝

由中國(guó)社會(huì)科學(xué)院考古研究所、蚌埠市政府共同主辦的蚌埠禹會(huì)村遺址聚落考古新發(fā)現(xiàn)學(xué)術(shù)交流會(huì)29日舉行。中國(guó)社科院考古所安徽隊(duì)領(lǐng)隊(duì)張東博士在會(huì)上介紹說(shuō),禹會(huì)村遺址2007年發(fā)現(xiàn)“祭祀臺(tái)”、2017年發(fā)現(xiàn)兩段臺(tái)基和若干解剖點(diǎn)構(gòu)成了閉合的城垣,西城垣和南城垣被淮河侵蝕,北城垣現(xiàn)存長(zhǎng)度300米,東城垣現(xiàn)存長(zhǎng)度600米,據(jù)此推測(cè)城址規(guī)模至少18萬(wàn)平方米。

2020年,中國(guó)社科院考古所對(duì)禹會(huì)村新發(fā)現(xiàn)的龍山文化城址進(jìn)行解剖發(fā)掘,主要圍繞城址東北角展開(kāi),明確大型禮儀性建筑的“祭祀臺(tái)”為龍山文化城址的一部分,通過(guò)對(duì)北城垣、東城垣的堆積狀況分別解剖發(fā)掘,在兩處城垣主體堆積和內(nèi)外壕溝中均發(fā)現(xiàn)有龍山文化早中期的陶器殘片,也為確定城垣年代提供了依據(jù)。

張東指出,禹會(huì)村龍山文化城址內(nèi)包含豐富的人類生活遺存,城址外圍200萬(wàn)平方米范圍內(nèi)龍山文化遺跡散布,反映龍山時(shí)代淮河中游地區(qū)人口加速增長(zhǎng)和集中化的社會(huì)背景,也是淮河流域史前城市化的記錄。

張東博士展示介紹禹會(huì)村遺址出土的一件代表性文物。 孫自法 攝

他認(rèn)為,禹會(huì)村遺址考古新發(fā)現(xiàn)的龍山文化城址具有重要學(xué)術(shù)價(jià)值,一是成為探索淮河流域文明化進(jìn)程的重要案例,為“中華文明探源工程”和“考古中國(guó)·夏文化研究”等重大課題提供實(shí)物資料;二是古史文獻(xiàn)中有許多關(guān)于大禹在當(dāng)?shù)氐挠涊d以及當(dāng)?shù)仃P(guān)于大禹的傳說(shuō),這背后反映了淮系族群早期發(fā)展的重要信息,禹會(huì)村遺址所處的龍山時(shí)代恰恰是探索古史傳說(shuō)時(shí)代考古學(xué)研究的關(guān)鍵時(shí)期,其龍山文化城址的發(fā)現(xiàn),無(wú)疑將為古史傳說(shuō)時(shí)代的歷史學(xué)研究提供新資料和新視角。

蚌埠禹會(huì)村遺址已于2017年11月列入國(guó)家考古遺址公園立項(xiàng)名單,2020年2月公園規(guī)劃方案通過(guò)審核并于5月開(kāi)工建設(shè)。張東透露,中國(guó)社科院考古所安徽隊(duì)將以禹會(huì)村國(guó)家考古遺址公園建設(shè)為契機(jī),揭示龍山文化城址的地下埋藏狀況,通過(guò)城垣、城門和壕溝水系等結(jié)構(gòu)信息初步厘清城址的布局,重點(diǎn)解決城址的始建、使用和廢棄年代,并選擇城址外圍遺跡的發(fā)掘,揭示整個(gè)聚落的有機(jī)聯(lián)系。同時(shí),在考古發(fā)掘過(guò)程加強(qiáng)多學(xué)科合作,為國(guó)家考古遺址公園建設(shè)提供科學(xué)、系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息。

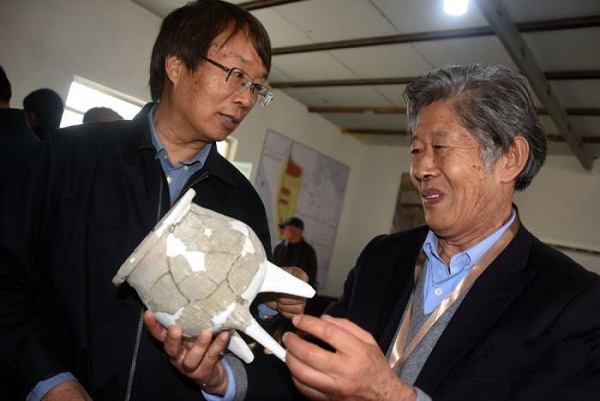

陳星燦研究員(左)與王吉懷研究員對(duì)遺址出土文物進(jìn)行交流。 孫自法 攝

中國(guó)社科院學(xué)部委員、考古所所長(zhǎng)、淮河古代文明研究中心主任陳星燦研究員表示,“中華文明探源工程”已將禹會(huì)村遺址的考古工作列入淮河流域文明化進(jìn)程研究的重要支點(diǎn),應(yīng)進(jìn)一步明確禹會(huì)村遺址在淮河流域古代文明進(jìn)程以及華夏文明多元一體化發(fā)展格局中的作用和地位,推動(dòng)夏文化研究的深入開(kāi)展。他希望以禹會(huì)村遺址這個(gè)淮河流域唯一的夏文化研究基地為依托,全面展開(kāi)夏代早期文明研究的新篇章。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|