唐末宋初,我國經濟中心逐漸南移,南方世家大族力量逐步崛起。科舉制度的推行使得寒門學子有了登科機會的同時,也使世家大族更加重視族人的教育,家族書院應運而生。位于江西省宜春市奉新縣的華林書院在宋代被譽為江南三大家族書院之一,它傳承仁義孝道、秉持兼容并包的開放治學理念,不僅培育了大量人才,還影響了宋代文學,是古代家族書院的代表。

孝義傳家

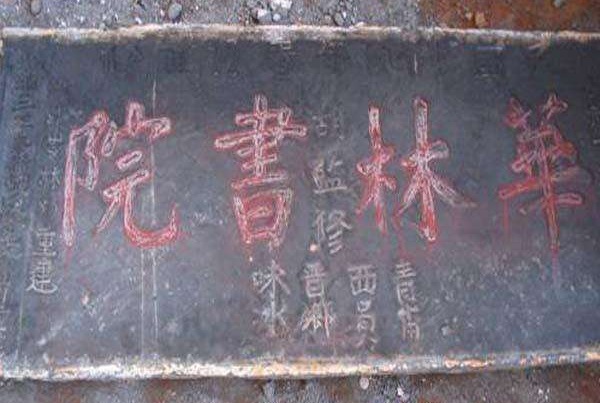

江西奉新華林胡氏,自南北朝以來一直是江南的世家大族。胡氏的先祖胡藩曾幫助南朝劉宋開國,封邑豫章(今江西)而卜居華林,但胡氏的子孫大多在各地做官,華林的祖居并沒有很大發展。胡藩的第23代孫胡清獻在唐懿宗、唐僖宗時任饒州(今江西上饒一帶)判官,胡氏大部分家人再次回到華林,華林祖居才再次振興。華林胡氏一直非常重視教育,北宋雍熙元年(984年)官至國子監主簿的胡仲堯將胡氏的家族私塾擴建成華林書院,“顯詩書之門第,振仕宦之宗風”。

華林胡氏素有“家風孝友,累世簪纓”的美譽。華林書院作為典型的家族書院,書院教授的內容以儒家經典為主,首先就是“準以家法,以孝義齊家”。孝文化是中國傳統文化的重要組成部分,在古代,孝義不僅是對父母“孝”,還逐步擴展到儒家文化的“家國同構”。倡導孝義對于穩定人心、加強團結有著重要作用,古語有“平天下在治其國者,上老老而民興孝”。而唐宋之際,社會變幻,人們希望以孝義為綱重振儒學傳統和社會秩序,孝文化在社會各階層因此都備受尊崇。華林書院作為數百人累世而居的世家大族建立的書院,自然更加注重孝義傳家,讓孝義成為家族情感的紐帶。胡仲堯辦書院的目的就是讓族人“揖讓周旋之儀,孝友姻睦之行,修于閨門之內,形于群眾之間。少長有禮,絲麻同爨,鄉黨率義,人無間然”。

華林書院倡導孝義聲名遠播,魏野《寄題洪州華林胡氏書齋》詩云:“因說胡家宗族盛,御書樓對義門臺。”同時,華林書院倡導孝義的做法還多次受到宋代朝廷褒獎。

兼容并包

華林書院作為家族書院,并不僅限于家族子弟讀書考科舉,還吸納了許多有識之士,并且率先允許女子就讀,開收容女學生就讀的先河。

在《天下一統志》中記載,華林書院“四方之士來此游學者常數百人”。《宋史·胡仲堯傳》載:“(仲堯)累世聚居,至數百口。構學舍于華林山別墅,聚書萬卷,大設廚廩,以延四方游學之士。”范仲淹《贈大理寺丞蔡君墓表》就記錄了一位名為蔡元卿青年時曾不遠千里從山東萊陽赴華林書院求學的經歷,“至江西之胡氏義學,與群士居,非禮不由,非道不談,君子愿交焉”,可見華林書院在學子間的影響力。同時,蘇軾、黃庭堅、楊億等社會名人也曾到華林書院講學,或交流學習,或傳道講學,華林書院一時間名公巨卿,勝友如云。

華林書院的開放教學態度還體現在允許女學生就讀。家族中有愿意讀書的女子,或者親友家中的女子都可以進入華林書院讀書。書院中的書籍、教授的課程,女學生們都可以取閱、旁聽。有外來學者講學,女學生們在幔帳后也可以一同聆聽。允許女性接受教育這一做法,不僅可以提高家族女性的受教育程度,對于家族乃至社會的進步發展都有非常重要的意義,在古代教育中有開風氣的意義。

成果豐碩

華林書院積極辦學,成果豐碩,不僅培養了大量人才,而且在宋代文壇獨樹一幟,影響了有宋一代文學發展。

宋朝初期,社會百廢待興,國家急需人才,朝廷開科取士,許多寒門子弟因此進入重要崗位。華林書院也鼓勵學生們考取功名,施展抱負。通過華林書院的培養,胡氏一族55人中進士,僅宋太宗端拱二年到宋真宗天禧三年30年中,胡氏就有進士6名。其中許多人擔任了刺史、尚書等職位。宋真宗贊許胡氏“一門三刺史,四代五尚書”。

華林書院的成就不僅在于科舉,在社會文化的影響力方面也首屈一指。華林書院開門迎四方賓客,許多文學家都到此切磋、題詩。《全宋詩》以華林書院為題材的詩歌達50多首,題詩內容涵蓋了在書院教育、儒家倫理等諸方面,記錄了當時人們對于社會文化的思考,有著豐富的文化內涵。

華林書院的發展與華林胡氏一族的發展緊密相連。兩者的良好互動,促進了書院文化的發展,使得官方之外的這一教育形式逐漸普及,更多學子有了受教育的機會。華林書院開辦兩百年間,以家族實力為基礎,為社會培養了大量人才,促進了家風文化的傳承,更促進了我國古代書院的發展,在我國書院教育史上留下了濃墨重彩的一筆。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|