祆神樓,位于介休市順城關大街東端,據考證為中國唯一僅存的祆教建筑。祆神樓,當地人稱之為玄神樓。是三結義廟(舊為元神廟)前的樂樓,又是街心點綴的過街樓。明萬歷年間改建,清康熙、乾隆間重修,規模不大,另有殿和獻亭,均為清建。

祆教,誕生在古老的波斯,它的創立者是波斯人瑣羅亞斯德,主神為阿胡拉馬茲達。祆教對圣火有著很高的崇敬,所以也稱為“拜火教”。在祆教教義里,猛虎、牧羊犬、神牛、大象等都是神獸;數字“三”代表吉祥如意。祆教是在南北朝時期傳入我國的,不僅比佛教輸入的時間晚,而且也沒有像佛教那樣在中國扎根發芽,形成氣候。祆教,不僅在中國沒有形成氣候,并且在它的發源地古波斯,也就是今天的中亞一帶也沒有傳承下來。現在的中亞諸國,伊斯蘭教一統天下,別的宗教早已絕跡。在中國的唐宋時期,祆教影響似乎很大。所以,身為北宋宰相的文彥博就在自己的家鄉介休興建了這座神廟。到了明朝以后,隨著朱明皇帝集權思想的強化,除了儒釋道之外,其它宗教幾乎沒有生存的空間,屢次下詔去淫祠、毀淫神,原來頗為紅火的祆教基本絕跡了。

清朝康熙年間所立的《重修三結義廟碑記》。它記錄了祆神樓的詳細歷史:祆神樓最初的建造者,是北宋著名的政治家文彥博。在宋代歷史上,文彥博是與王安石、司馬光齊名的一代賢臣。介休是文彥博的家鄉,文氏故里,就在緊挨順城關大街的文家莊。據說,過去的文氏宗祠與三結義廟、祆神樓是渾然一體的建筑。可惜,在后來的動蕩中,文氏宗祠被毀壞了,只留下了我們今天看到的這群建筑。北宋年間,河北貝州爆發了王則、胡永兒領導的農民起義,身為重臣的文彥博率兵去討伐,前期的戰斗非常不順,官軍被農民軍團團包圍,眼看就要覆滅之際,突然一只神奇的白猿從天而降,不僅幫助文彥博突出了重圍,而且最終打敗了農民軍。身為主帥的文彥博由此得到了朝廷的嘉獎和重用。后來,文彥博衣錦還鄉,在建造宗祠的同時,建造了這座祆神樓,以此來報答當初神猿的襄助。

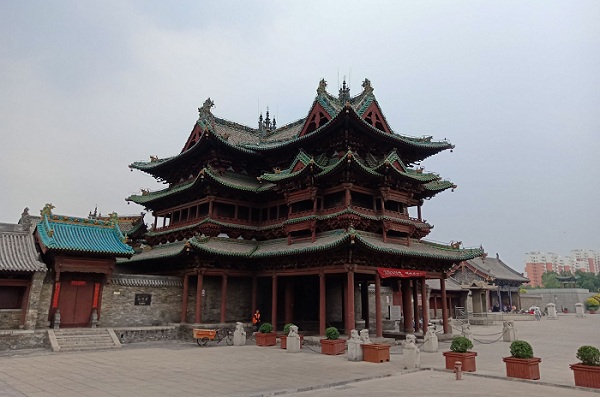

玄神樓是一個三重檐歇山頂轉頂結構的古代建筑物,樓平面“凸”字形,總深度20米,突出于廊外的過街樓面寬三間,進深也是三間,街心部分面寬五間,進深四間。周設回廊,下層為廟門,上層為樂樓,中心為神龕。樓高二層,約25米,腰間設平座色欄,上部覆蓋重檐,實為四層。四根通柱直承上層梁架,山門戲臺上下疊構,樓頂十字歇山式,檐下四向凸出山花,瓦件脊飾全為琉璃制品,瑰麗壯觀。這座高層古建筑物,樓內深度、廣度的比例都很協調,因而顯出十分雄壯與穩定的外觀格局,為我國建筑中的精品。

祆神樓,平日里空曠無人,站在樓廟之間的空地上,靜靜欣賞這處文化遺存的時候,漸漸有了許多奇異的發現。在祆神樓和三結義廟的木制斗拱和雀替中,有許多是傳統古代建筑當中根本看不到的圖案,如猛虎、牧羊犬、神牛、大象等等。這些動物雖然中國人都很熟悉,但要真正把它們作為神獸供養起來,甚至雕刻到神廟里,似乎不太符合中國的傳統,在古老文化中,神廟里供奉的神獸大都是蒼龍、鳳凰,最多還有獅子,形成龍鳳呈祥、龍騰獅躍的局面。而介休祆神樓里卻有這么多異類的神獸,顯然不是我們熟知的傳統文化的遺存。這些獨特的發現,證明了這里并非中國傳統意義上的宗教的神廟,而是來自于異域他鄉的祆教的供奉之地。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|