新津位于成都平原南部,從前為縣,而今為區,加之開通地鐵,更拉近了與成都的距離。新津有兩處知名的古跡:其一是寶墩遺址,是古蜀文明發源地之一;其二是觀音寺,明代木構、壁畫、塑像均是珍品。亦或許是觀音寺名聲在外,新津城內的純陽觀鮮有人提及。

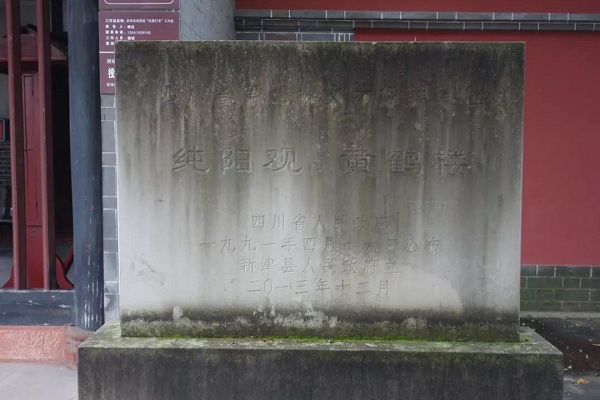

1991年,新津純陽觀和黃鶴樓作為晚清民國時期古建筑被列為第三批四川省保。入選這一批的古建筑一共59處,如今絕大多數都已躋身國保,其中不乏龍腦橋、崇麗閣、罨畫池、青龍寺大殿等著名的古建筑。

翻看資料,知純陽觀距縣城西北三里地,初創于清嘉慶初年,為紀念呂洞賓之所在,謂之呂仙祠。光緒二十七年秋(1917),陜籍巨商莊輔臣等捐資在原祠廟基之上擴建更名純陽觀。民國六年(1917),成都慈善團體正心堂及地方慈善人士在純陽觀成立“全蜀忠孝堂”,并以呂洞賓正人心、順民意為由向省內外及海外華僑募集巨資,擬將純陽觀擴建成以儒家為主并兼容道、釋在內的古今第一忠孝儒林。擴建工程從1909年起至1938年,后因抗戰爆發,工程未完全圖,但已初具規模:占地120余畝、殿亭十余重。

純陽觀如今辟為博物館,免費參觀。進入館內,右翼有一座遷建的戲臺,傳是乾隆朝所建,但顯然經后世重修過,從外部造型到細部裝飾都遠不及成都天回鎮金華寺戲臺。繞回至純陽觀原中軸線上,忽才發現這組建筑群的規模相當可觀。照壁和東西儀門圍合出第一進院,院中蓮池襯托正殿鐵筆天君殿,再往后,以此排開的是呂祖三豐殿、武圣文昌殿、啟德關圣殿,一共四座大殿、六重院落。雖然所供奉的殿主五花八門頗有迎合民間各類信仰之勢,但每一座殿卻又一絲不茍地按照當地傳統木構營建方式設計建造。穿斗式構架為主體,局部又變換穿斗方式或直接用抬梁增大空間。所有梁柱直接榫卯搭接,未見斗栱之用。由于是晚晴建筑,磚砌山墻大量采用,但幾重主殿又偏用懸山挑出。

忠孝連芳池并西儀門

靈祖魁星殿

走進純陽觀,迎面是一座仙露池,池北,是靈祖魁星殿,南面塑魁星像,北面正中塑道教護法神王靈官,左右則塑佛教護法神四大金剛。魁星面目猙獰,金身青面,赤發環眼,頭上還有兩只角,右手握一管大毛筆,稱朱筆,意為用筆點定中試人的姓名,左手持一只墨斗,右腳金雞獨立,腳下踩著海中的一條大鰲魚的頭部,意為“獨占鰲頭”,左腳擺出揚起后踢的樣子以求在造形上呼應“魁”字右下的一筆大彎勾,腳上是北斗七星。因為魁星主宰文運,因此在儒士學子心目中,具有至高無上的地位。

呂祖三豐殿

呂祖三豐殿,南面供奉呂祖,北面供奉張三豐。呂祖一副帝王相,而張三豐則是布衣像。呂祖原名呂巖(或呂喦),字洞賓,號純陽子,是“八仙”中傳聞最廣的一位仙人,元代時被封為“純陽演政警化孚佑帝君”,后世又稱“呂純陽”。王重陽創立全真道后,又被奉為“北五祖”之一,故道教又尊稱他為“呂祖”。呂祖三豐殿,單檐懸山頂,面闊五間,為純陽觀主殿,殿內穿斗抬梁混用,殿后出抱廈。

武圣文昌殿

文昌武圣殿,南面供奉武圣關羽,北面供奉文昌帝君。該殿建于民國六年(1917),單檐硬山頂三開間。

三豐呂祖殿與文昌武圣殿之間,兩側均有廊房相連,廊房里塑有六位道教神像:東廊是統轄三曹大元帥、修圓通使、人天法主;西廊是威靈主尊、玄玄上人、昊天元佛真。

啟德關圣殿

啟德關圣殿,前供至圣先師及四大弟子,一生從事傳道,授業,解惑,被中國人尊稱“至圣先師,萬世師表”。左側是亞圣孟子、宗圣曾子(曾參),右側是復圣顏子(顏回)、述圣子思(孔伋)。后奉關羽、岳飛。關羽跨赤兔馬,左挽韁繩,右提青龍偃月刀,斜首回盼,作“勒馬望荊州”狀;岳飛騎白馬,面容悲壯而恭謹,拱手作迎接十二道金牌狀。該殿建于民國八年(1919),單檐懸山頂。

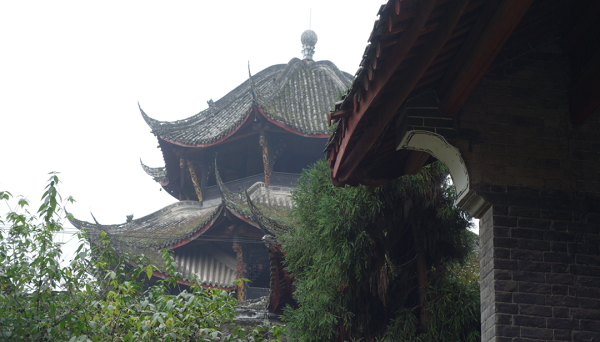

至此,走完了漫長的中軸線。但宏大的建筑規模遠不是這里最值得炫耀的,真正的高潮是兩座高聳的“亭”——大忠亭和至孝亭。

這兩座亭有多高呢?均是33.8米,要知道祈年殿的高度不過38.2米。所以要說這是兩座亭,不如是是兩座高聳的樓閣。每座亭的建筑面積達到814平米,二亭階下花圃四周共環列八十八間小品廂房,門窗上還配以幾何形與卷草花卉式樣的紋飾。這小品廂房實際上構成了兩個獨立的院落,這種布局是不多見的。

大忠、至孝二亭建于民國十七年(1928)和民國二十年(1931),采用了穿斗抬梁混合結構,三重檐八角攢尖盔頂。三層頂面系筒瓦鋪成,最上一層寶頂為青花碎瓷嵌成。亭內正中四根楠木,長20米,直徑50厘米,支撐穿斗和抬梁相結合的梁架。1980年秋,羅哲文先生到新津參觀兩亭后給與了高度評價,認為:該兩亭規模宏偉壯觀,其建筑特色是集古代的塔、亭和堂所于一體,在全國為數不多,可與北京故宮內的頤年堂媲美,是現代古典建筑中之瑰寶。

二亭屋頂為盔頂。盔頂形似攢尖,但上半部向外凸,下半部向內凹,斷面如弓,呈頭盔狀,也是中國古代建筑屋頂形式中較罕見采用凸線條的樣式。采用盔頂的建筑很少,著名的有湖南岳陽樓、云陽張飛廟等。而這默默無聞的二亭,似乎從未被任何介紹屋頂的書籍文章提及。

純陽觀自清末增建,工程延至民國。若以年代論之,當歸入近代建筑。但縱然時局動蕩、傳統建筑受到西式建筑的強烈沖擊,而匠人依舊以傳統西南穿斗構架一點點營建出這規模宏大的古建筑群,甚至出奇得用兩座高聳的亭閣炫耀著純熟的技藝。宛若日落余暉般,在成都平原鋪陳開來最后一組榫卯搭接的大木華章。

之后,在抗戰時期,這里成為戰時兒童保育會成都分會第四保育院,簡稱“蓉四院”。掩映于硝煙彌漫中,有六百多個來自淪陷區的難童和抗日軍人的子弟,在這里生活學習和成長。

這座宏大的古建筑群,在抗戰的烽火中,又扮演了新的角色,呵護著民族的希望,亦可稱豐功偉績永垂不朽矣。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|