建筑是藝術的音符,該藝術的產生往往也與當地的地理環境有不可分割的聯系。特別是作為人類生活與棲息的主要場所——民居,作為一個區域的早期建筑代表,既抵御自然界中的寒冷酷署、風霜雨雪等對人體的不良影響,又是人們賴以生存的人工環境。各地民居的建筑特色與當地的地理特征也有著千絲萬縷的聯系。今天先讓我們來了解一下北方民居以及其與當地的地理環境的聯系吧。

1、四合院(北京)

北京地區地處暖溫帶、屬溫帶季風氣候,冬寒少雪,春旱多風沙,因此,住宅設計注重保溫防寒避風沙,外圍砌磚墻,整個院落被房屋與墻垣包圍,硬山式屋頂,墻壁和屋頂都比較厚實。

四合院是北京地區乃至華北地區的傳統住宅。其基本特點是按南北軸線對稱布置房屋和院落,坐北朝南。

北京四合院親切寧靜,庭院尺度合宜,庭院方正,利于冬季采光取暖。東北氣候寒冷,院子更加寬大。北京以南夏季西曬嚴重,院子變成南北窄長。西北風沙很大,院墻加高。

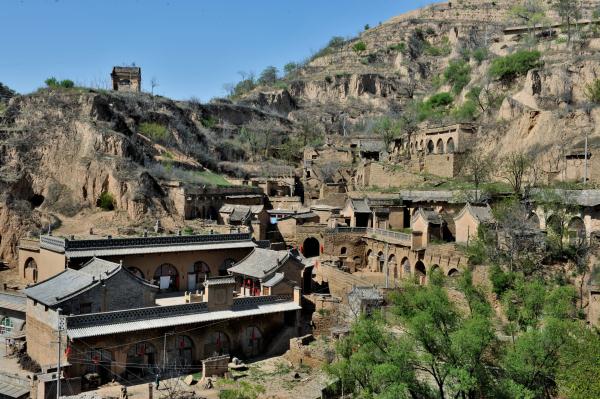

2、窯洞(陜北)

窯洞式住宅是陜北甚至整個黃土高原地區較為普遍的民居形式。分為靠崖窯、地坑窯和磚石窯等。中國西北部地區氣候干燥少雨、冬季寒冷、木材較少等自然狀況,而黃土高原區氣候較干旱,且黃土質地均一,具有膠結和直立性好的特性,土質疏松易于挖掘,故當地人民因地制宜創造性地挖洞而居,不僅節省建筑材料,而且具有冬暖夏涼的優越性。

靠崖窯是在黃土垂直面上開鑿的小窯,常數洞相連或上下數層;地坑窯是在土層中挖掘深坑,造成人工崖面再在其上開挖窯洞;磚石窯是在地面上用磚、石或土坯建造一層或兩層的拱券式房屋。

3、蒙古包(內蒙古)

蒙古包是內蒙古地區典型的帳幕式住宅,以氈包最多見。蒙古包古代稱作穹廬、“氈包”或“氈帳”。內蒙古溫帶草原的牧民,由于游牧生活的需要,以易于拆卸遷徙的氈包為住所。傳統上蒙古族牧民逐水草而居,每年大的遷徙有4次,有“春洼、夏崗、秋平、冬陽”之說,因此,蒙古包是草原地區流動放牧的產物。

蒙古包是蒙古族牧區傳統的民居形式。據資料介紹,蒙古包能適應游牧生活(易拆),修造方便(因地制宜,就地取材),永恒的日晷(看日影計算時間),由內知外(能洞察外方),吉祥明亮的殿堂。

4、半邊房(多地)

陜西關中,山西平遙,寧夏南部西海固地區均有分布。關中也可以說是一大地域特色,陜西地處內陸,天氣干旱、風沙大,加之當地木材稀少,所以,人們根據當地的條件,就發明了半邊蓋的房子,都是土木結構,能節約大量的木材,外墻也可以防風沙。

另一個原因就是“肥水不流外人田”,少雨干旱的大陸性干燥氣候,使得雨水格外珍貴,下雨要讓雨水流到自家院子,才會覺得財氣不會外泄。

5、寧夏民居

寧夏地處西北遠離海洋,降水少、溫差大,氣候嚴寒,大陸性氣候特征明顯,冬春干旱多風沙,盛行偏北風,故住宅一般不開北窗。為保溫防寒,采取廂房圍院形式,且房屋緊湊,屋頂形式為一面坡和兩面坡并存。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|