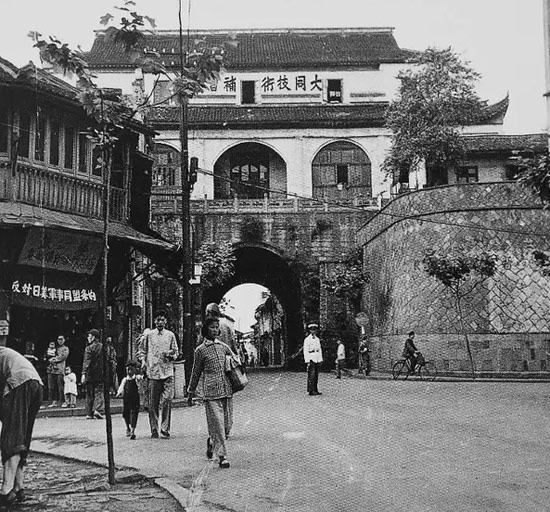

杭州鼓樓位于浙江杭州吳山東面,南接十五奎巷,北臨大井巷,東迎中河路,西靠伍公山,是清河坊歷史街區東南面的起始點。鼓樓古代為濱海敵樓,始建于五代時期的南朝,距今約1400年左右,先后名為新城戌,朝天門,拱北樓,來遠樓,鎮海樓,民間俗稱鼓樓。

隋開皇九年,隋文帝楊堅平陳,罷郡置州,始有杭州之名,而此地也被命名為新城成,五代吳越時唐末藩鎮割據,戰亂頻繁出于軍事和政治經濟上的需要,錢繆多次拓展和營建杭州城,并在隋城基礎上筑杭州羅城,周七十里共建十座城門,就將新城戌改建為朝天門,元大德三年間(1299年),經重新修建,改朝天門為拱北樓,大書法家趙孟頷還為此提《上拱北樓詩人明代后期由參政徐本改名為鎮海樓。

正德年間,因日本沒落武士和浪人侵略浙江沿海,威脅杭城,故于鎮海樓置大鐘一座,大小鼓九只,作為報警報時之用,嘉靖三十五年(1556年)因火災燒毀,浙閩總督胡宗憲為防御倭寇侵攏重建鎮海樓,五年后建成,并請當時的大文學家徐文長撰寫《鎮海樓記》,勒古立碑于鼓樓。是一座體現明代漢族建筑風格的古建筑。鼓樓直至于文革時期被拆除。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|