營造之法,謂之(木經)

《木經》是一部關于房屋建筑方法的著作,也是我國歷史上第一部木結構建筑手冊。令人遺憾的是,這部書后來失傳了,北宋沈括在《夢溪筆談》中有簡略記載。

作品原文

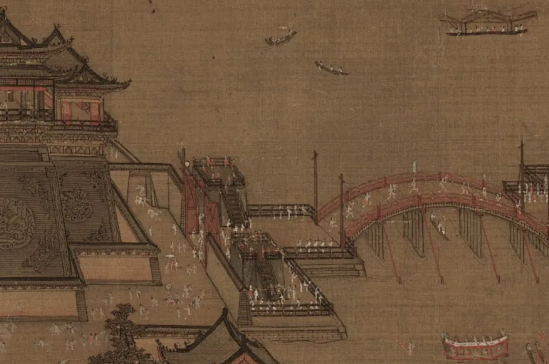

營舍之法,謂之《木經》,或云喻皓①所撰。凡屋有“三分(去聲)”:自梁以上為“上分”,地以上為“中分”,階為“下分”。凡梁長幾何,則配極②幾何,以為榱等③。如梁長八尺,配極三尺五寸,則廳堂法也。此謂之“上分”。楹④若干尺,則配堂基若干尺,以為榱等。若楹一丈一尺,則階基四尺五寸之類,以至承栱、榱桷⑤皆有定法,謂之“中分”。階級有“峻”、“平”、“慢”三等;宮中則以御輦⑥為法:凡自下而登,前竿垂盡臂,后竿展盡臂,為“峻道”⑦;(荷輦十二人:前二人曰前竿,次二人曰前絳;又次曰前脅,后二人曰后脅;又后曰后絳,末后曰后竿。輦前隊長一人曰傳唱,后一人曰報賽。)前竿平肘,后竿平肩,為“慢道”;前竿垂手,后竿平肩,為“平道”。此之謂“下分”。其書三卷。近歲土木之工益為嚴善,舊《木經》多不用,未有人重為之,亦良工之一業也。

《木經》對建筑物各個部分的規格和各構件之間的比例作了詳細具體的規定,一直為后人廣泛應用。

《木經》的問世不僅促進了當時建筑技術的交流和提高,而且對后來建筑技術的發展有很大影響。李誡編著的《營造法式》一書,在很多部分上都是從《木經》上參照的。

譯文1

假如楹柱高一丈一尺,那么臺階基礎一類就高四尺五寸,以及斗拱、椽子都有一定的法則,這叫作中分。臺階的坡度有峻、平、慢三種,皇宮中則是按照皇帝的御轎作為法則的:凡是從下面登上臺階,前竿垂下胳臂抬,后竿舉起胳臂抬,這是峻道(抬御轎的共十二人,前面的兩人叫前竿,其次的兩人叫前絳,又次的兩人叫前脅,后面的兩人叫后脅,又后面的兩人叫后絳,最后兩人叫后竿。御轎前有隊長一人,叫傳唱;后面有一人,叫報賽)。前竿平著胳膊肘抬,后竿平肩抬,這是慢道。前竿垂著手抬,后竿平肩抬,這是平道。這叫作下分。這本書有三卷。近年來的土木工程,更加嚴密完善,舊的《木經》大部分已經不適用了,還沒有人重新編著,這也是高明的匠師應做的一番事業。

譯文2

關于屋舍的營造技術,有一部專門討論的書籍叫做《木經》,有的說是喻皓所撰。此書將屋舍建筑概括為“三分”:自梁以上為“上分”,梁以下、地面以上為“中分”,臺階為“下分”。凡是梁長多少,則梁到屋頂的垂直高度就相應地配多少,以此定出比例。如梁長八尺,梁到屋頂的高度就配三尺五寸,這是廳堂的規格。這叫做“上分”。柱子高若干尺,則堂基就相應地配若干尺,也以此定出比例。如柱子高一丈一尺,則堂前大門臺階的寬度就配四尺五寸之類,以至于斗拱、椽子等都有固定的尺寸,這叫做“中分”。臺階則有“峻”、“平”、“慢”三種;皇宮內是以御輦的出入為標準的:凡是抬御輦自下而上登臺階,前竿下垂盡手臂之長,后竿上舉也盡手臂之長,這樣才能保持平衡的臺階叫做“峻道”;(抬輦的共有十二人:前二人稱前竿,其次二人稱前絳;又其次二人稱前脅,其后二人稱后脅;再后二人稱后絳,最后二人稱后竿。御輦的前面有隊長一人稱傳唱,御輦的后面有一人稱報賽。)前竿與肘部相平,后竿與肩部相平,這樣才能保持平衡的臺階叫做“慢道”;前竿下垂盡手臂之長,后竿與肩部相平,這樣就能保持平衡的臺階叫做“平道”。這些叫做“下分”。其書共有三卷。近年土木建筑的技術更為嚴謹完善了,已多不用舊時的《木經》,然而還沒有人重新編寫一部這樣的書,這也應該是優秀的木工信得留意的一項業內之事。

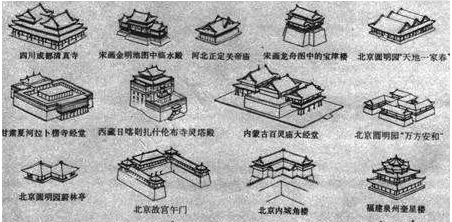

我國歷史上曾經產生過無數的能工巧匠,以自己的智慧創造了無比輝煌燦爛的中華建筑藝術。筆記記載的《木經》作者喻皓就是其中一位佼佼者。

喻皓生活的年代正是五代末、北宋初。他是浙江杭州一帶人,是一位出身卑微的建筑工匠,他的生卒年代因歷史上的記載缺乏,只知道他在北宋初年當過都料匠(掌管設計、施工的木工),長期從事建筑實踐。在這長期的實踐中,他勤于思索、并善于向別人學習,因而在木結構建造技術方面積累了豐富的經驗。擅長修建高大的殿堂房舍。筆記中記載說,他把房屋結構分為上、中、下三部分,按照尺寸比例來安排構件,注意各部分之間的協調。這種房屋設計,無論從實用方面,還是從審美角度來看,都不失為最佳方案。

喻皓還精于修造多層木塔。曾經設計修建了開封開寶寺塔。施工時,讓木塔略向西北傾斜,預言在一百年內塔就可以被風吹正(見歐陽修《歸田錄》卷一)。這一成就反映了喻皓精湛的建筑技藝。宋歐陽修《歸田錄》曾稱贊他為"國朝以來木工一人而已"。

經過幾年的努力,終于在晚年寫成了《木經》三卷。《木經》的問世不僅促進了當時建筑技術的交流和提高,而且對后來建筑技術的發展產生了很大的影響。

《木經》是一部關于房屋建筑方法的著作,也是我國歷史上第一部木結構建筑手冊。令人遺憾的是,這部書后來失傳了。根據北宋沈括在《夢溪筆談》中的簡略記載,《木經》對建筑物各個部分的規格和各構件之間的比例作了詳細具體的規定,一直為后人廣泛應用。喻皓在著作時,努力找出各構件之間的相互比例關系,對于簡化計算、指導設計、加快施工進度是很有幫助的,也是把實踐經驗上升為理論的有意義的嘗試,表明喻皓是很有科學頭腦的。

《木經》的問世不僅促進了當時建筑技術的交流和提高,而且對后來建筑技術的發展有很大影響。大約一百年以后,由李誡編著的,被譽為"中國古代建筑寶典"的《營造法式》一書,在很多部分上都是從《木經》上參照的。

在傳統正史中,即使是喻皓這樣的能人也不能占有一隅之地。沈括的《筆談》記錄了他的事跡(此外,本書《梵天寺木塔》條也有關于他的記載),為我國建筑科技史留下了極為寶貴的史料。

喻浩(?~989年)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|