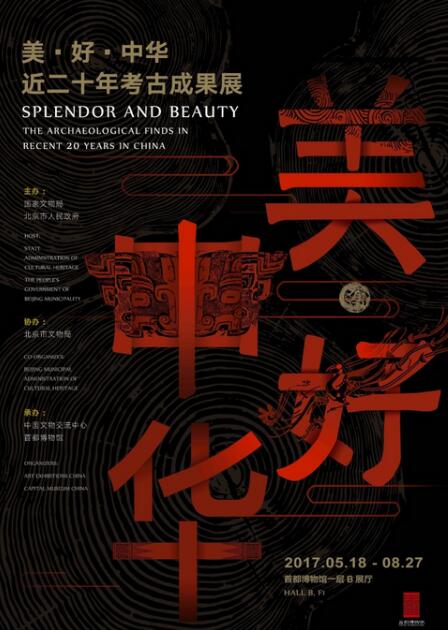

今年5·18國際博物館日,首都博物館將推出“美·好·中華——近20年考古成果展”,50個考古遺址出土的360組件文物將集中亮相,為觀眾展現物化在文物中的傳統美學,揭示中華優秀傳統文化之源。

5月8日,記者來到首博文物庫房,參觀了本次展出文物的現場點交。策展人馮好介紹,此次展出的文物主要從1995年至2016年歷年的十大考古發現中遴選,全部從各地調撥而來。20年201個考古發現,如果全部涉及將是一個龐大的工程。基于此,館方采取優中選優的辦法,分成幾個小組到全國各省洽談借展事宜,最終確定了現在的展出格局。

本次展覽以歷史時代為序,文物時代從幾萬年前的舊石器時代末期至明清,分為序廳、道法自然(史前時期)、天地之道(夏商周)、保合太和(漢唐)、和合能諧(宋元明清)、尾聲幾個單元,希望觀眾能從審美的角度,感受中國古代藝術品和中國古代文化的“美與好”。

目前,展出文物的交接工作正在緊張進行,記者在第一時間見到了幾件精美的文物。本次展覽特別設計了一個序廳,選取了12個朝代不同類型和質地的文物,正在點交的這件秦始皇陵兵馬俑坑出土的銅雁就是其中之一。這尊銅雁按1:1鑄造,2002年出土,具有典型的寫實主義風格。馮好介紹,當初拿到借展目錄時,原本是想借一件秦陵兵馬坑中出土的文官俑或百戲俑,館方推薦了這件文物,反而補充了展覽的視角。

西周帶蓋銅方鼎,2011年出土于湖北隨州葉家山西周早期曾侯墓地。馮好介紹,這種方形銅鼎的鑄造技藝難于圓鼎,特別是這件鼎還有一個蓋子,這在銅材稀缺的時代很罕見,代表了墓主的尊貴身份,鼎上的夔龍紋和簡化的獸面紋體現了當時人們的世界觀。

鎏金銀阿育王塔,2001年出土于浙江杭州雷峰塔地宮,現藏浙江省博物館。雷峰塔原為五代吳越國末代國王錢俶為供奉佛螺髻發而建,1924年9月倒塌。2001年發掘雷峰塔遺址,塔基、地宮保存基本完好,發現了錢俶作的《華嚴經跋》殘碑和盛放金棺的純銀阿育王塔。雷峰塔地宮發掘填補了五代十國時期佛塔地宮考古的空白。地宮內出土的文物等級高、制作精,代表了吳越國金銀器、玉器、銅器制作的最高工藝水平。

360組件重要考古發現出土文物同臺亮相,“美·好·中華”大展將帶給觀眾一場難得的文物盛宴。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|