春秋戰(zhàn)國時期文化歷史

藝術(shù)

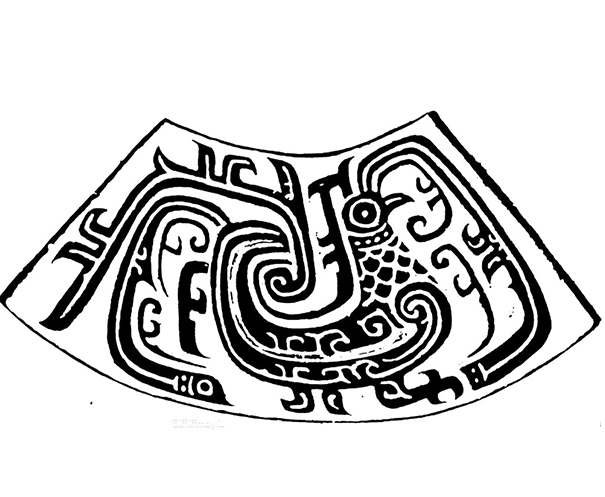

春秋戰(zhàn)國時代是由封建制向郡縣制過渡的時代,是先進(jìn)的封建生產(chǎn)關(guān)系戰(zhàn)勝落后的奴隸制生產(chǎn)關(guān)系的時代,在學(xué)術(shù)上是諸子蓬起、百家爭鳴空前活躍的時代。各種藝術(shù)蓬勃發(fā)展,有聲有色。春秋戰(zhàn)國持續(xù)了幾百年,各諸侯國獨(dú)立發(fā)展,形成不同的文化氛圍,李學(xué)勤先生概括為幾個文化圈:中原文化圈、北方文化圈、齊魯文化圈、楚文化圈、吳越文化圈、巴蜀滇文化圈。在相互兼并戰(zhàn)爭中相互融合。秦統(tǒng)一后,共同形成豐富多彩的中華文化。在春秋戰(zhàn)國之交,歐洲的希臘文化也正進(jìn)入發(fā)展的盛期,中西兩大文化體系遙遙相對。兩相比較,希臘以技藝高超的雕刻聞名于世,為后世留下無數(shù)的藝術(shù)珍品,在世界美術(shù)史上放射著永不磨滅的光輝;中國春秋戰(zhàn)國時期則以多功能的青銅器聞名于世,青銅器是集雕刻、繪畫、書法、工藝于一體的綜合藝術(shù)品,融實(shí)用、審美于一身,既是溝通人權(quán)與神權(quán)的信物,又是區(qū)別等級名分的標(biāo)記。

繪畫

文獻(xiàn)記載是頗為豐富的,特別是壁畫。從成書于戰(zhàn)國時期的《山海經(jīng)》、楚國的偉大詩人屈原《天問》反映的內(nèi)容,可以窺見當(dāng)時壁畫所曾有過的巨大規(guī)模,可惜均未流傳至今。我們只能從青銅器畫面、漆器畫面和僅存的兩幅帛畫來了解當(dāng)時的繪畫。透過龐大復(fù)雜的青銅畫面:采桑、狩獵、習(xí)射、宴樂、水陸攻戰(zhàn)等,可以看出當(dāng)時的工匠已具有相當(dāng)高的構(gòu)圖能力和塑造形象的能力,已經(jīng)初步掌握均衡對稱、對比等藝術(shù)法則。雖因條件限制,畫面中的人物形象無面部表情,但儀態(tài)生動,比例適當(dāng),間接表達(dá)出人物的心態(tài),正如荀子所說的形具而神生.墓葬出土的漆器,都描繪有圖案,色彩單純明快,其上的人物形象也以動態(tài)取勝,五官表情刻畫較簡單,繪畫尚處在幼年時代,而幼年天真活潑、富有生命力的特點(diǎn)均被充分地表現(xiàn)出來了。有的漆棺紋飾用油漆繪成,可視為最早的油畫.流傳至今的四幅戰(zhàn)國帛畫,特別是《人物龍鳳圖》、《人物御龍圖》,代表了當(dāng)時繪畫的最高水平。如構(gòu)圖,均衡中有變化,形象比例動態(tài)、線條力度等等都取得了一定的成就。尤其是《人物御龍圖》,線條勁挺有力,富有彈性,佩劍男子形象的刻畫,線條的表現(xiàn)力等,都更顯得成熟。中國畫以線造型的特點(diǎn)已露端倪。分布廣泛、多彩多姿的巖畫,從另一個側(cè)面豐富了繪畫內(nèi)容。

雕刻

遠(yuǎn)不如同時期希臘雕刻的水平,大型的具有獨(dú)立意義的雕刻作品尚未發(fā)現(xiàn),當(dāng)時的雕刻作品主要是隨葬的泥木俑、玉石雕刻品,制成動物形、人形的青銅器和漆器及其它工藝美術(shù)品。從類型的復(fù)雜性和材質(zhì)手法的豐富性來說,又是希臘雕刻所不及的。已發(fā)現(xiàn)的春秋戰(zhàn)國時期的雕刻品有漆器、青銅、玉石、泥、木等材質(zhì)制作的,形象有動物、人物、神怪、禽鳥、龍鳳等,手法有圓雕、浮雕、彩繪、鑲嵌。對人物的刻畫,不僅能區(qū)分出尊卑貴賤等級差別,男女老少性別年齡特征,個別的還能刻畫出性格特征。中國傳統(tǒng)雕刻所具有的裝飾性、繪畫性、象征性等特點(diǎn),此時已具雛形,這一傳統(tǒng)的影響是極為深遠(yuǎn)的。

建筑

主要是列國的都城,如東周王城洛邑、齊國臨淄、燕下都、趙國邯鄲故城、秦咸陽城、楚郢都、鄭韓城等等。這時期的建筑也同其它藝術(shù)門類一樣取得了很高成就。各諸侯國為著本身的生存和擴(kuò)張,都不惜人力物力精心營造自己的都城,使之成為軍事、政治、文化的中心。因各國都城所處的地理位置不同,營建時因地制宜,所以各有特點(diǎn)。但在很多方面又都是一致的或者是近似的,如宮城都由城墻和濠溝包圍著,全城由宮城和郭城兩部分組成,宮城的王宮處在全城中軸線最顯要的位置,郭城內(nèi)均有市(商業(yè)區(qū)),宮城與郭城隔開,左右對稱布局,主要建筑按中軸線左右分布,等等。從建筑成就來說,當(dāng)時發(fā)明了多功能的磚瓦,為建筑的發(fā)展提供了極大的方便。斗栱的發(fā)明與使用,奠定了中國古典建筑特有的美感形式,臺榭建筑是那個時代獨(dú)有的建筑類型,此外,對建筑的嚴(yán)格的等級限制,也為歷代建筑所遵循。