你見過純金打造的金龍嗎,而且是將近一千年前的?今天《八婺之寶》第五期,我們帶你走進義烏市博物館,在副研究館員傅健講述下,一睹義烏市博物館的鎮館之寶——北宋金龍的獨特風采。

純金打造的北宋金龍,耀眼奪目

作為義烏市博物館的鎮館之寶,只有一支鋼筆長短的金龍,卻霸氣側漏,十分耀眼奪目。義烏市博物館副研究館員傅健介紹,這條金龍長15.5厘米,重6.8克。鱷魚頭,尺木(即雙角)分叉似鹿角,牛眼,上下顎較長,龍口展有鬚髯。頷下有明珠,既能變水,又能變火。

頸細長,由頸至腹逐漸變粗,虎尾,尾端上翹。四肢粗壯有力,各有一束細長肘毛,前足上方鐫有“許旦”銘文。四爪彎曲似鷹爪,龍身飾魚鱗紋,錯落有致。細看這條金龍,風格洗練精純、氣韻生動;細部逼真寫實,典雅端莊;整條金龍采用鏨刻工藝制作,金光耀眼;關鍵還是“飛龍在天”的造型,給人一種以氣勢沖天之感。

古人曾云:“立夏清風至,而龍升天。”又云:“飛龍在天,利見大人。”

傅健告訴記者,這條北宋金龍的出土,可以說把九百多年前中國的政治、經濟、文化、宗教信仰和中國人的精致藝術與優雅的生活,重現于世。1995年5月5日,北宋金龍毫無爭議被定為國家一級文物,成為義烏博物館的鎮館之寶。

金龍可能是佛的供品或裝飾物

1984年3月22日,義烏縣塘李鄉北嶺塘村金德寺自然村(即今義烏市后宅街道)的村民方炳貴等人,在離村南10余米處挖泥沙時,距地表1米左右深的地方,發現一處景德寺遺址文物窖藏。從中發掘出許多珍貴文物,而其中有一條純金打造的金龍格外引人注目。它就是現在義烏市博物館的鎮館之寶——北宋金龍。

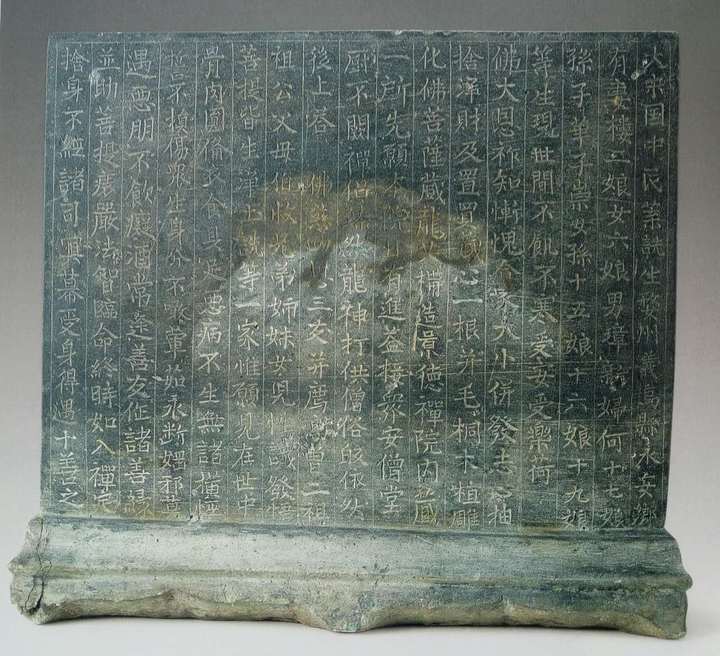

傅健介紹,出土北宋金龍的窖藏所在地,是歷史上曾輝煌一時的景德禪院。據同時出土的、窖藏中的記事碑(全稱為《葉詵等發愿文碑》)記載的時間紀年為“元豐七年(1084)甲子歲十月日”。因此,認為此金龍即是北宋時期的作品。

景德禪院里為什么會有這些寶物?據窖藏中的記事碑記載,和一個叫葉詵的居士有關。

據記載:“大宋國中民葉詵,生婺州義烏縣永安鄉,生現世間,不饑不寒,受安受樂,荷佛大恩,祚知慚愧,合家大小并發志心,抽舍洋財及置買藏心一根,并毛桐木植雕化佛菩薩、藏龍,共構造景德禪院內藏一所。”

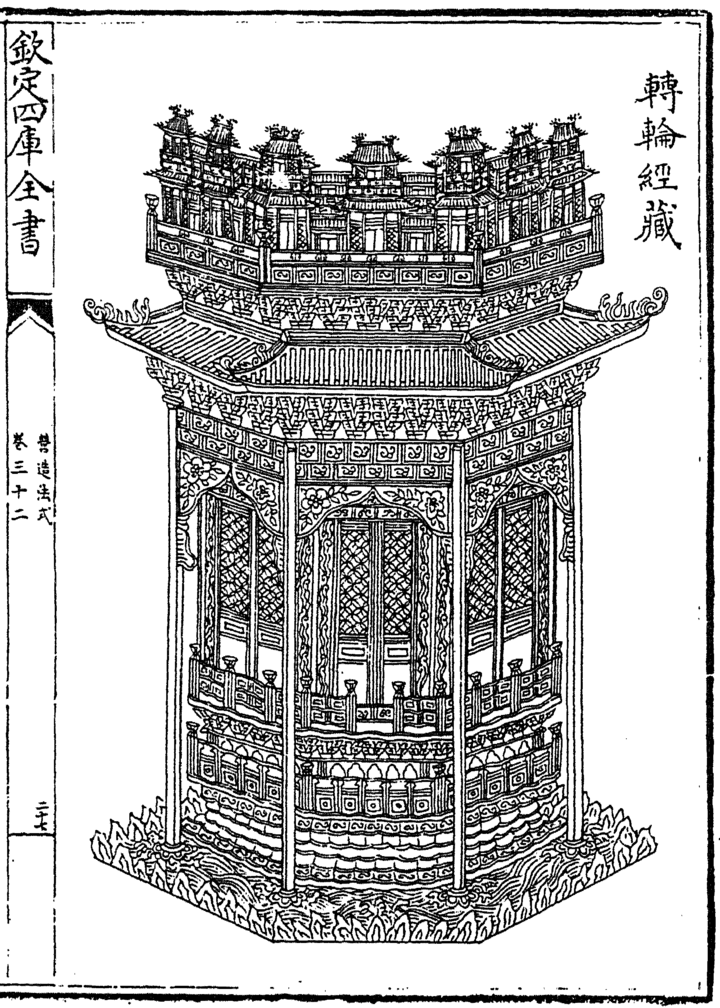

可見葉詵一家及親友們為報佛恩,在義烏景德禪院里曾出巨資布施輪藏一座。傅健介紹,這也是義烏市現存最早的提到轉輪藏的實物依據了。金龍當是輪藏中的對佛的供品或裝飾物,也即記事碑中所提到的“藏龍”。

疑問:金龍為何被藏進地窖?

既然是寺廟里的供品或裝飾物,那葉詵為什么又要把金龍藏進地窖,埋入地下呢?根據傅健研究,這應該與當時北宋統治者所執行的對民間禁用金飾品的政策有關。

據《宋史》記載:大中祥符元年(1008),朝廷禁以箔金、金線裝飾器物、服飾。到了大中祥符八年(1015),再下詔重申自宮禁至臣庶之家一切服玩,皆不得以金為飾。并嚴其科禁,自是金飾品遂絕。

在寺觀如要用銷金裝飾神像,也必須向官府申報。經批準后,方可修造。一些銷金裝飾的供奉之物可以保留,但不許再造。到了康定元年(1040),甚至走向了極端,規定天下所有的寺觀都禁用金器。

因此猜測,在此歷史背景之下,出于無奈,葉詵和寺廟的師傅們才把金龍和其它寶藏收入窖藏,以待來日。而正因為深埋地下,金龍才能保存完好,給后人留下了一筆寶貴的財富。

義烏市博物館是國內較早建立的縣級博物館之一,屬地方綜合性博物館。前身為1972年成立的民眾教育館。現館占地8600平方米,建筑面積3500平方米。館舍仿民居風格,陳列展廳以義烏史跡陳列、專題陳列為主。史跡按歷史沿革陳列,展出從新石器時代至明清各個時期的文物及本地主要歷史名人的史跡等。

館藏較為豐富,且具濃郁的地域文化氣息。藏品按石器、玉器、陶瓷器、銅器、鐵器、金銀器、字畫等分類收藏,尤以西周原始青瓷、六朝婺州窯瓷器、宋代金銀器、元代龍泉窯瓷器最具特色。

博物館地址:浙江省金華市義烏市城中北路126號

開放時間:8:30~11:00,14:00~16:30,每周一閉館。

(文/浙江新聞)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|