老屋,沉淀著歲月痕跡,寄托著鄉(xiāng)土情懷,承載著文化印記。湖南有著悠久的農耕文明史,也有著極具地域文化特色和藝術價值的傳統村落建筑,其中有257個村落入選“中國傳統村落名錄”。然而,隨著風雨的侵蝕和人為的破壞,不少老屋早已殘破不堪,甚至搖搖欲墜。拯救老屋,讓飽經歲月風霜的老屋重煥光彩和生機,迫在眉睫!

在中南大學,有這樣一群師生,他們常年專注于湖湘?zhèn)鹘y村落景觀文化,多次赴湖南各地尋訪傳統村落及建筑,為老屋生命的延續(xù)奔走呼吁。本期特別推出中南大學建筑與藝術學院湖湘?zhèn)鹘y村落景觀文化課題組師生的一組尋訪老屋筆記,帶您領略湖湘老屋的獨特魅力,以及老屋背后的故事。

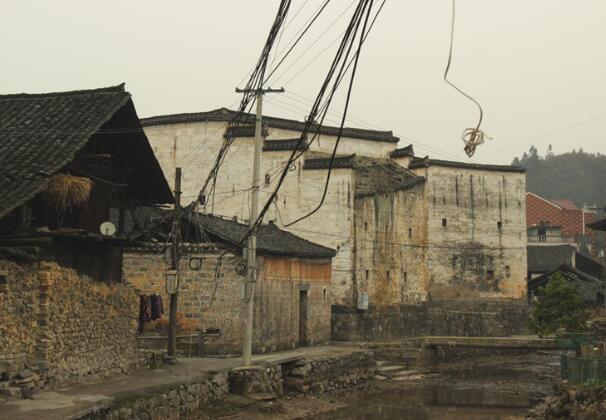

船溪古村地處湖南辰溪縣船溪鄉(xiāng),擁有悠久的文化歷史和傳統的文化基因。現存的街巷水系布局、窨子屋的建筑空間形態(tài)、石板轍痕、磚瓦碎石無不在訴說著當年的故事,透過這些歷史文化肌理,似乎能夠觸摸到船溪村曾經作為驛站、茶馬古道、聚落住居的繁華景象。

船溪村歷史上被稱為船溪沖、船溪站,因其架構在中間寬闊、兩頭狹窄的兩山之間,又因其狀似船,中間又有一小溪流過,因此取名為船溪。后隨京昆驛道的開通,在該村設立驛站,船溪沖便更名為船溪驛。

船溪驛村始建于元代,明洪武十五年(1382年)設船溪驛站。從此,沿著水系逐漸形成街巷、古道、驛站。根據史料記載,“船溪驛站于清乾隆二年(1731年)改歸沅陵,乾隆二十六年(1761年)裁驛丞置巡司,設驛馬45匹,排夫75名。船溪驛站鼎盛時期,各類建筑如驛館、會客堂、客房、屯兵樓、驛卒房、栓馬場、煙館、茶樓、倉庫等,總面積達二萬多平方米”。

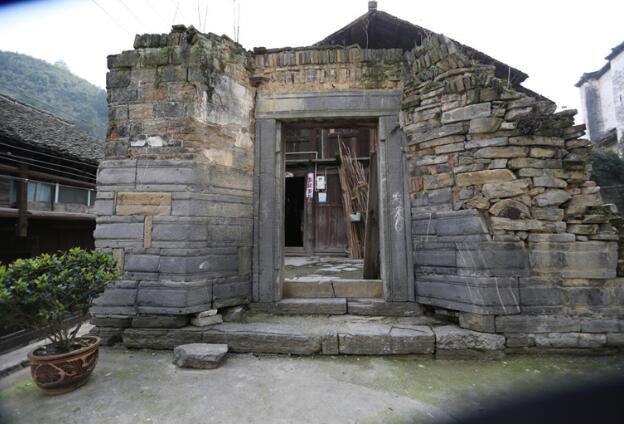

700多年的滄桑風雨,老屋破壞嚴重,但仍能尋覓到多處古驛站建筑遺址,包括驛館墻基、上馬石、下馬石、驛站古街石板路,古井、古樓、古驛道、風雨橋、建筑門樓等。現保存的一座風雨橋,橋的兩端是拱形門式風火墻,內部采用穿斗式木構架體系,矗立在建筑之間,是來往驛站的朋友的必經之地。從建筑外觀、造型及建筑材料推算,應該為光緒年間重修。

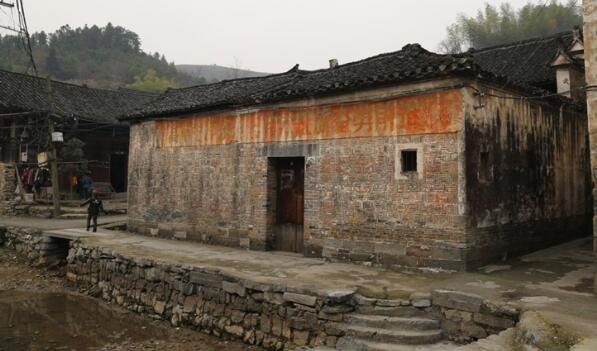

船溪驛村的老屋特色之一是具有湘黔地域特色的窨子屋形式,院墻由高大風火墻圍合成四合院形式,內有天井,并多為兩進兩層或兩進三層的磚木結構,墻基依地形砌石1-5米,在平地一般由條石砌一米左右后,加青磚砌8-10米至頂,再以黑瓦加蓋,外墻粉刷白石灰。

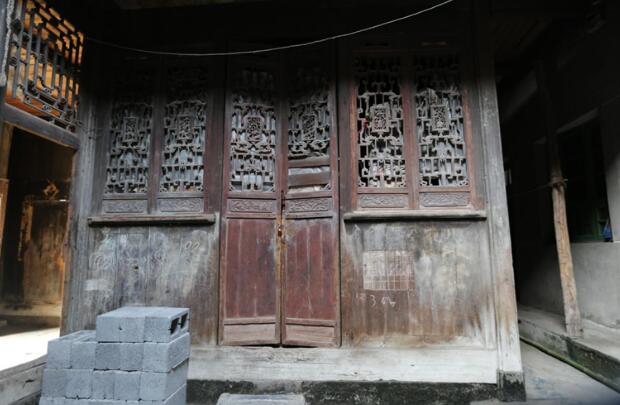

船溪驛村老屋特色之二即木雕。以考察的一座老屋為例,無論是窗花亦或是門板,均雕刻有不同花色、不同圖案、不同形式的紋樣,雕刻精湛、栩栩如生。其中能叫出名兒的有十多種:如琴棋書畫、雙鳳朝陽、麒麟送子、荷鶴(和合)一家、喜鵲登梅、獅子滾繡球、狐貍與葡萄等,還有一些不知名的圖案,也格外精致。

船溪驛村老屋的特色之三是建筑的材料肌理與制作工藝。材料就地取材,青磚、青石、青瓦、泥沙、竹木,都出自本土。注重質樸美,青不加彩,墻不顯色,形成的材質色彩、肌理,自然、古樸、斑駁,盡顯材料本色,具有一種天然純真的趣味感、親近感。此外,砌筑工藝高超,青磚的制作規(guī)則多樣、規(guī)整。砌筑手法多變、技術精湛,包括:干擺、絲縫、淌白等;磚的排列包括:五順四丁、四順三丁、四橫三縱、人字砌等形式。石砌技術相對較為靈活,糙砌、壘砌而成的虎皮石墻,由于風雨的侵蝕、風化,形成的肌理充滿歷史滄桑。

可惜的是,經時光打磨發(fā)亮的青石板路,經車馬碾壓形成的轍痕、裂花,現已被村民用水泥澆筑填平在地下,將這歷史的“足跡”永遠埋藏于地底。

幾百年的船溪村落和老屋建筑,見證著商貿往來、政令通暢、文明傳播的歷史。如今,這些為數不多的老房子和一些散落的肌理符號是文化基因、文明標志、村落印象、歷史故事、民風習俗的表征與見證,不可小覷,我們應當對其進行有效保護。

船溪的歷史村落景觀,是一個文化意義不斷生成和發(fā)展的,是可以傳承闡發(fā)、轉換生成為現代文化資源的珍貴資源。在發(fā)展鄉(xiāng)村經濟、發(fā)展宜居環(huán)境、建設美麗鄉(xiāng)村的當下,看誰有眼光、有遠識,誰能重視、誰能保護好這些珍貴的文化資源!(文/華聲在線)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|