祥符禪寺

根據(jù)有關(guān)史志記載,今日祥符禪寺的地理位置,正是古代小靈山遺址,現(xiàn)存古樹、古井以及出土的石礎(chǔ)、石幢,可作歷史見證。朝山拜佛的善男信女,參觀訪問的嘉賓游客,通過祥符禪寺山門,進(jìn)天王殿,入大雄寶殿。出大殿經(jīng)后院門,即至朝拜廣場。由此邁步218級(jí)登云道,最后到達(dá)大佛座前的大平臺(tái)。翹首瞻仰:靈山大佛百福莊嚴(yán),萬德圓滿,流露大慈大悲神情,體現(xiàn)與樂拔苦胸懷。放眼太湖,萬頃碧波連天際;極目群山,千仞奇峰競風(fēng)姿;俯視原野,遠(yuǎn)樹近村,綠地芳草……一覽無遺。在這里,我們慨嘆大自然造化神奇的同時(shí),不由贊頌人世間現(xiàn)代科技巧奪天工,鑄就中國第一青銅大佛像。

祥符禪寺?lián)碛猩介T、天王殿、鐘鼓樓、伽藍(lán)殿、祖師殿、觀音殿、地藏殿、大雄寶殿。大殿兩側(cè)各有兩幢南北對(duì)稱的兩層樓房,法堂、禪堂、客堂、丈室、僧舍、迎賓館分設(shè)其中。藏經(jīng)樓位于靈山大佛須彌座前大平臺(tái)內(nèi),可謂別具一格。五觀堂在觀音殿后,齋堂對(duì)面則為香積廚。廚左一樓設(shè)有糧倉、庫房。整座寺院具有樸實(shí)簡潔、古色古香的建筑特色。

小貼士:

具體地址:江蘇省無錫市秦覆峰南側(cè)山灣中

交通路線:公交車乘坐88、89路到“碧波山莊”站下。

惠山寺

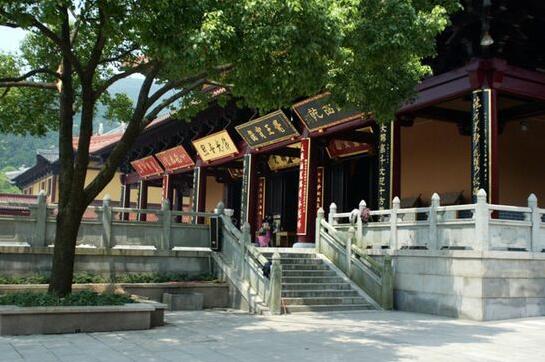

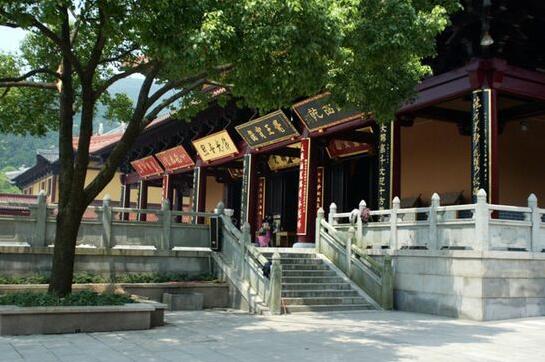

惠山與佛的因緣最早要追溯到晉朝,相傳西域僧人慧照來到無錫秀麗的西神山麓駐錫傳道,從此就有了惠山之名。寺建于宋景平元年(公元423年),梁大同三年(537年),建大同殿,易名為法云禪院。唐宋間,又改名為昌師院、普利院、旌忠薦福功德禪院等。惠山寺是禪宗道場,歷史上香火旺盛,高僧眾多,唐宋鼎盛期僧舍達(dá)數(shù)千間。惠山因佛而繁榮。從唐朝會(huì)昌至清朝同治的千余年間,惠山寺五次遭劫,五次重建。清朝乾隆皇帝曾到惠山寺禮佛并留下大量詩篇。1863年李鴻章在惠山寺廢墟上建昭忠祠。惠山寺由于其悠久的歷史和深厚的文化而歷無錫十大叢林之首。保存完整的唐代聽松石床、唐宋經(jīng)幢、香花橋、宋代金蓮橋、明代古銀杏、清代御碑等珍貴文物以及近年修復(fù)建造的大雄寶殿、惠山寺鐘等展示了佛教文化的獨(dú)特魅力。2004年4月26日,具有1500余年歷史的江南名剎惠山寺法喜充滿,修復(fù)開放并恢復(fù)宗教活動(dòng),從此晨鐘暮鼓、經(jīng)聲佛號(hào)又回蕩在錫惠山麓。目前的惠山寺佛法僧三寶俱足,古老的叢林正呈現(xiàn)出勃勃生機(jī)。

小貼士:

交通路線:火車站坐2路、10路、91路、旅游觀光一線至“錫惠公園”站下

開原寺

開原寺位于江蘇省無錫市梅園滸山與樸山之間,相傳始建于唐朝,但已不可確考。1936年,崇德生捐資十余萬元,黿斗渚廣福寺量如和尚相助建開原寺,后被毀。1983年開始恢復(fù),重建、修建天王殿、大雄寶殿、毗廬殿、玉佛樓、藏經(jīng)樓、念佛堂、鐘樓、鼓樓、觀音殿、地藏殿、僧舍、放也池等。1991年重陽時(shí)玉佛樓落成,至此開原寺的恢復(fù)工作基本結(jié)束,三寶俱全,成為莊嚴(yán)妙境之佛門勝所。

小貼士:

交通路線:公交車乘坐67、88、766、158、106路到“梅園”站下。

南禪寺

南朝梁帝蕭衍,崇尚佛教,在全國大興寺廟,無錫當(dāng)時(shí)也興建了不少寺廟,其中有一座規(guī)模宏大的護(hù)國寺。在梁溪十大剎中,護(hù)國寺為第二。唐高宗咸亨年間(670-674),改名為靈山寺,北宋仁宗皇帝又賜名“福圣禪院”,但老百姓因其地處南門而呼之為南禪寺。

南禪寺有一座七級(jí)八面,高43.3米的古塔。妙光塔系樓閣式磚塔,八角七層,總高43.3米,是“無錫八景”之一,睛日黑塔之影可以落到數(shù)里外的一座橋下,故名“塔影橋”。歷史上還有許多奇聞異說,最神奇的是相傳發(fā)出過五顏六色直沖云霄的妙光,近已有科學(xué)論證,這是雷電作怪。20世紀(jì)80年代始,南禪寺建成文化商城,規(guī)模不斷擴(kuò)大,已建成商業(yè)用房9.5萬平方米,規(guī)劃建設(shè)12萬平方米,似無錫的“城隍廟”,南禪寺已成為人們游玩、購物的好去處。其中妙光街被無錫市定為旅游一條街。

小貼士:

交通路線:公交車乘坐81、57、1、19路。

廣福寺

廣福寺位于太湖黿頭渚風(fēng)景區(qū)內(nèi),是無錫最早對(duì)外開放的寺廟,在“黿渚春濤”和“萬浪卷雪”的交界處,倚山面湖,坐北朝南。南朝蕭梁時(shí),黿頭渚后山建有廣福庵,一名峭巖寺,古寺高林,履有廢興。1925年秋,由量如和尚向鄉(xiāng)紳楊翰西募化山地十畝重建成。取“廣土眾民同登福地洞天”之意,名“廣福寺”。

1980年,廣福寺重歸市佛協(xié),重塑四大天王、彌勒佛和觀音、地藏菩薩等,又從北京請(qǐng)來十八羅漢;中國佛教協(xié)會(huì)會(huì)長趙樸初書匾“大圓滿覺”,尉天池書“廣福寺”額;恢復(fù)了宗教活動(dòng)。寺內(nèi),僧房“華嚴(yán)精舍”藏有鎮(zhèn)寺三寶:鴕鳥蛋、古畫《百鳥圖》及明末抗清義士楊資淵鐵鞭;另有蔡緘三的“退廬”五間。其建筑格局為傳統(tǒng)模式,鐘鼓樓、天王殿、大雄殿等,配以陶朱閣、缽緣堂、華雨軒、華嚴(yán)精舍、退廬等輔助建筑。雖只二十余間,但布局得體,錯(cuò)落有致,環(huán)境幽靜,可以放眼太湖,獨(dú)占湖山佳處。廣福寺的東面,為竹林掩映的“小南海”,僧普善募建,是觀音大士的道場。其內(nèi)的素面素饌,名聞遐邇。

小貼士:

交通路線:公交車乘坐1、87路到“黿頭渚(充山)”站下。

悟空寺

建在江陰市青陽鎮(zhèn)悟空村上,至今已有1500年的歷史。南朝梁武帝蕭衍倡導(dǎo)興建佛寺時(shí),青陽居士吳才施舍自家的宅子,改為招隱寺。招隱寺既是悟空寺的前身。到北宋太平興國五年(公元980年),宋太宗趙匡義將招隱寺改為悟空寺。悟空是佛教用語四大皆空的意思。至元朝未年,寺毀塔存。明洪武年(公元1380年)悟空寺重建,后隆慶年間(公元1562-1572年)及清嘉慶七年(公元1802年)兩度重修。公元1929年,寺內(nèi)設(shè)縣立悟空鄉(xiāng)村師范。而華藏塔卻于1924年倒塌。2003年12月在該寺塔座下發(fā)現(xiàn)舍利子,江陰政府為打造佛教文化旅游區(qū),遂投資建造,現(xiàn)已有僧侶入住,寶塔高聳,香火頗旺。

小貼士:

具體地址:無錫江陰市青陽鎮(zhèn)悟空村

大覺寺

大覺寺位于江蘇省宜興市,為禪宗臨濟(jì)宗道場。南宋咸淳(1265年-1274年)年間,由志寧禪師創(chuàng)建,至今約有七百多年歷史;清干隆(1736年-1796年)年間,以超界仁禪師重新整修寺院后,寺名更改為集賢山大覺院;清道光(1821年-1850年)年間,廣法法師擔(dān)任住持和尚期間,再將寺名更改為白塔山大覺禪院;隨后,太平天國之亂戰(zhàn)火四起,大覺禪院因飽受戰(zhàn)亂之苦而嚴(yán)重毀損;民國初年,臨濟(jì)宗第四十七代弟子志開和尚擔(dān)任住持,寺院再因文革而遭受破壞,舊址至此難以復(fù)原;第四十八代弟子星云大師跨海赴臺(tái),創(chuàng)立佛光山,后重返宜興,復(fù)興祖庭,重修大覺寺,選址西渚鎮(zhèn)橫山水庫旁王飛嶺岕重建,占地千畝,依山傍水,翠竹環(huán)繞。星云大師之重建宜興大覺寺,除報(bào)師恩外,更期為兩岸佛教之交流、神州佛教之復(fù)興有所裨益。大覺寺建址位于橫山水庫東側(cè),雞龍山岕,周邊資源優(yōu)越,依山傍水,形成獨(dú)特的地域景觀特色,是現(xiàn)代與古文化的結(jié)合,具有仿古的江南建筑風(fēng)格,通過佛教文化的引入,傳播佛教思想。

小貼士:

具體地址:無錫宜興市西渚鎮(zhèn)橫山村(文/新浪無錫旅游)

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|