一磚一瓦,一草一木,飛檐雕柱。

紅漆的大門,鏤空的木窗,斑駁的青石板,

世事的不斷變遷如流水般逝去。

可這些佇立風雨中千年的建筑民居,

依然記錄著歷史的呢喃。

中國的民居建筑,是家的象征,

更是中華文化傳承的根本所在。

與廟堂建筑作為一門顯學不同,

民居在歷代都受到學者們的忽視。

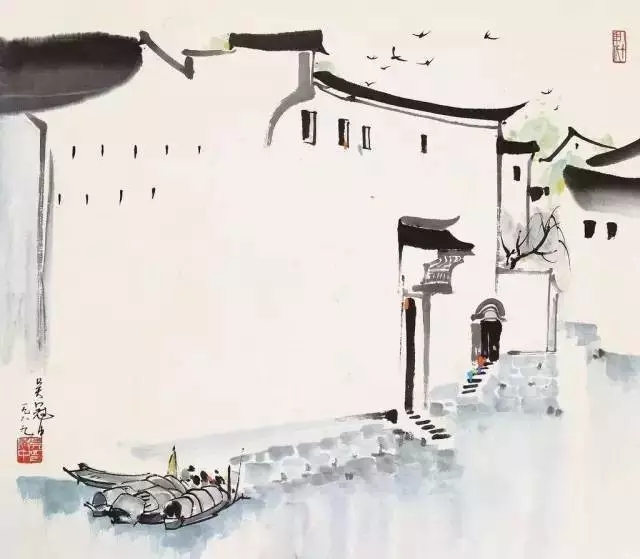

白墻黛瓦,淡墨輕嵐,

舊時尋常巷陌間,

綠水輕舟已惘然。

這是吳冠中筆下的舊時江南。

近現代以來,

建筑師們漸漸意識到中國民居建筑的價值,

對民居的研究也越來越受到重視。

今年春節,

一組浙江農村回遷房的組圖就火遍了大江南北。

富陽場口鎮東梓關村,

一個恬靜、悠閑、安然、自足的江邊小鎮……

有著與城市全然不同的靜謐,

隔著或墨綠或淡綠的隔離林與農田,

遠遠的一片白色建筑如畫卷立在其間。

陶淵明說: “戶庭無塵土,虛室有余閑”

白居易說: “笙歌歸院落,燈火下樓臺”

每座古村落都是一部厚重的書,

等待著我們去認真翻閱它、品讀它。

浙江富陽的回遷房僅僅也是中國民居的冰山一角。

穿過千年的歷史,

搜尋塵封的記憶,

走進一個個古老的房間,

體驗那一個個生動的故事,

輕摸,那一幅幅泛黃的書卷,

默默沉浸在 逝去的時光里。

對于我們后世的人來講

這些沉睡在歷史長河中的點點滴滴

印刻著一些時代印記的符號

吳冠中筆下的舊時江南,

白屋連綿成片,黛瓦參差錯落,

曾經是尋常巷陌,

多年后卻是很多人記憶中,

永遠回不去的故鄉。

緣分總是來回兜轉,

總會于千千萬萬人之中,

遇見屬于我們所遇見的故事,

沒有早一步,也沒有晚一步。

踏入千年民居,

言已盡,心已靜。

(文/民宿頭條)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|