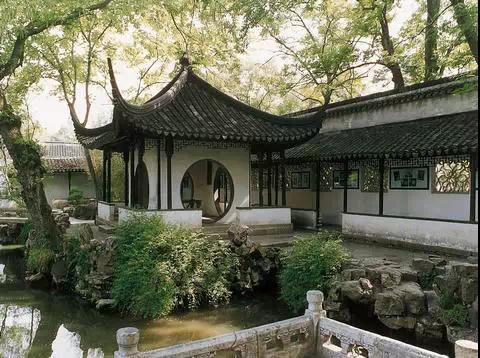

“江南好,風景舊曾諳。日出江花紅勝火,春來江水綠如藍,能不憶江南。”這是唐代大詩人白居易的詞《憶江南》,他多情地詠嘆了江南的美麗。歷史上,贊美江南的詩詞太多太多。明清時期,江南一帶物產豐美,文化發達,江南以其山水的秀美清秀,更適宜文人雅士居住久留,又以密布的河網,豐富的疊山之石成為構造園林的理想之地。如此的天時地利人和,為江南的造園創造了無比優越的條件。傳承中國造園藝術的傳統,融入江南文人的氣息,江南古典園林便從中國園林中順理成章地升華出來,呈現出優雅秀美的姿色。

江南古典園林,不僅是歷史文化的產物,也是中國傳統思想文化的載體。表現在園林廳堂的命名、匾額、楹聯、書條石、雕刻、裝飾,以及花木寓意、疊石寄情等,不僅是點綴園林的精美藝術品,同時儲存了大量的歷史、文化、思想和科學信息,其物質內容和精神內容都極其深廣。其中有宣揚人生哲理,陶冶高尚情操的;有反映和傳播儒釋道等各家哲學觀念、思想流派的;還有借助古代詩詞文學,對園景進行點綴、生發、渲染,使人與棲息游賞中,化景物為情思,產生意境美,獲得精神滿足。而園中匯集保存完好的中國歷代書法名家手跡,又是珍貴的藝術品,具有極高的文物價值。

江南古典園林“雖由人做,宛自天開”,徜徉在園林之中,仿佛朗讀詩文一般的酣暢淋漓,這是院子無處不在的詩情。江南園林是詩情與畫意的物化,無處不入畫,無景不入詩,中華民族的性格和文化傳統在江南園林中均有杰出表現,端莊、含蓄、幽靜、雅致,各有千秋。游賞江南園林,無異于品味凝固的音樂,無聲的詩歌。

“雨驚詩夢留蕉葉”,這是對江南園林生動的寫照;“風裁書聲出藕花”,這是對園林意境最好的描摹。一面面古典之窗,一道道歲月之門,引領著我們走進“江南古典園林”。

江南園林多楹聯。大凡亭、堂、樓、閣、軒的柱子上,堂屋前,都不失時機地懸掛上一副楹聯,往往是畫龍點睛,恰如其分,高度概括出園子的自然美和建筑美,表露出園主人的人生哲學和社會心態,人們很自然地要駐足品讀。拙政園的“梧竹幽居”,楹聯是“爽借清風明借月,動觀流水靜觀山”,和建筑及周圍的環境十分協調。品味對聯,你的眼前會不自覺地幻化出一種美麗的境界,感覺到眼前粼粼清波,磊磊假山、清風明月,虛實相濟的迷人境界。揚州個園里“壺天自春”軒前的楹聯則是古人詩歌的糅合,“淮左古名都,記十里珠簾,二分明月;園林今勝地,看千竿寒翠,四面煙嵐”,借用得不露痕跡,也十分符合當地的氣氛,顯示出不同反響的氣韻。

網師園內有一副鄭板橋書寫的對聯“曾三顏四,禹寸陶分。”引自四個典故,大意是說曾子每天自我反省,顏子不聽不為不符法制規范和道德準則的言論,古代大禹對一寸光陰的珍惜,東晉陶侃刻苦好學。園內還有一副疊字抱柱聯:“風風雨雨暖暖寒寒處處尋尋覓覓,鶯鶯燕燕花花葉葉卿卿暮暮朝朝”,仿杭州西湖花神廟聯,描寫“看松讀畫軒”前四季明媚秀麗的風光和休閑的生活狀態。“尋尋覓覓”取自李清照的《聲聲慢》,不過掃卻原詞的傷感;“鶯鶯”源自《西廂記》;“燕燕”來自唐代元稹《會真記》;“卿卿”本為晉代王安豐妻對王安豐的愛稱;“朝朝暮暮”出自宋玉的《高糖賦》:“旦為朝云,暮為行雨,朝朝暮暮,陽臺之下。”此聯曼妙,連綿回環,極富柔情。

滄浪亭石柱聯“清風明月本無價,遠山近水皆有情”更是著名了,抒寫自然美景是大自然賞賜給人類的無價之寶,近處的水、遠方的山均飽含深情。這是一集聯,上聯出自歐陽修的《滄浪亭》長詩“清風明月本無價,可惜只賣四萬錢。”下聯出自蘇舜欽的《過蘇州》“綠楊白鷺俱自得,近水遠山皆有情。”蘇軾《前赤壁賦》“惟江上之清風與山間之明月,耳得之而為聲,目遇之而成色,取之不盡,用之不竭,是造物主之無盡藏也”,此借用“清風明月”寫滄浪亭自然景色;下聯詠滄浪亭借景之美,表達作者縱情山水,怡然自得的超然之致。

“好鳥鳴隨意,山花落自然”,在江南古典園林中,花木隨處可見。春柳輕,夏荷艷,秋楓濃,冬梅烈。園主常借園林花木的自然屬性比喻人的社會屬性,移情于花木,將花木“人格化”,表達自己的理想品格和意志。人行走于園中,應視花木為有生命、有思想的活物,疏竹弄影,殘荷聽雨,桐音幽蘭,一花一木見精神,都具有著很高遠的立意。江南園林栽植樹木不講求成行成列。在乎自然而隨意,往往以三五株虬枝枯干給人以蓊郁之感,運用少量自然生長的樹木表現出天然植被的萬千氣象。花木的配植也十分的講究,山岡栽松,岸邊種柳,山間掛藤,水上放蓮,庭中植桂,古屋繞梅,疏竹沿墻,芭蕉立腳,無不饒有審美趣味。至于四季變化,栽植時也力求十分相宜,春看煙雨細柳,夏觀翠荷臨風,秋賞桂香丹楓,冬日踏雪賞梅,體現出一種變化輪回的哲理。造園者就是如此這般地理解和闡述自然,使一山一水、一草一木都賦予了象征的意義。

園林一般有水,而水邊必植楊柳。這是為何?實際上包含著許多意思。首先,楊柳枝條修長、柔美,舒徐婉約,婀娜多姿,形象很美,深受多情善感的文人們喜愛。《詩經》有“昔我往矣,楊柳依依;今我來思,雨雪霏霏”。其次,楊柳具有特殊的含義,因“柳”、“留”諧音,古人尤其是文人有離別贈柳的習俗,表示“挽留”之意。“羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關”、“勸君更盡一杯酒,西出陽關無故人”、“今宵酒醒何處,楊柳岸,曉風殘月”等等均為此意。園林中有水便有柳,有柳便有水的另一層含義是借水來襯托柳的嫵媚,以柳的柔美反襯水的清純。作家端木在《曹雪芹傳》中談到園中植柳,有“水無柳不韻,水無亭不涼,水無魚不歡,水無鳥不遠,水無船不活……”之語,都是造園時移用文學上的“襯托”手法,確實值得玩味。

江南的每個園林都是有主題的,揚州個園的主題,自然體現在“竹”上。宋代詞人姜夔在《揚州慢》中贊美揚州是“淮左名都,竹西佳處”。黃至筠愛竹,他名字中的“筠”本意是竹皮,借此指竹。于是,園主人一個奇妙的構想產生了,何不以“竹”為題,名之“個園”。園內遍植翠竹,每一片竹葉都是一個“個”字,既體現了竹本固、虛心、體直、節貞的君子之風,又顯出不同于其他江南名園的獨特個性。

蘇東坡有詩云:“寧可食無肉,不可居無竹。”在江南,四季分明,花開花落,而竹四季常綠,可以使園子永葆青春,至于竹子的種種高風亮節,中國的古人們早已賦予其豐富的象征含義。

揚州人愛竹。唐代詩人姚合在《揚州春詞》中描寫揚州人的風俗時,這樣寫道:“有地惟栽竹,無家不養雞。”揚州八怪中的鄭板橋尤以畫竹聞名。

江南古典園林的一草一木,一窗一景,山山水水,亭臺樓閣,軒榭廊廡,無不精妙絕倫。置身園林,真是處處有詩情,滿眼皆畫意,文學氣息撲面而來。

有篇短文這樣評價江南古典園林,說“最先構想這些園林的人,肯定是個癡迷戲劇的人。因為那種一物一景的思緒,悄然蜿蜒的走廊,池塘邊通透的水榭,以及雕滿紋面的小樓、石階、小橋、畫屏,都是為了安排一出戲的發生而蓄意營造”。這種猜測只是一種感悟、感覺。江南古典園林一步步發展到清末,是個漸進的過程,自有其規律可循,但園中確實透出一股人生如戲的況味。園主人和造園師都把自己的人生經歷、哲學思想、審美情趣融入其中,不同的人從中讀出不同的東西,正像一出戲劇,不同境界的人所見識的都是別樣的,這正是江南古典園林給今人的啟示。每天,江南的古典園林都擁入無數來自世界各地的游客,他們行走于小橋流水之間,品味折精雕細刻的建筑,感悟著只屬于他們自己的那一份獨特感受。江南園林是小巧的,但所體現的人文精神卻是如此的博大高遠。(文/古早的建筑)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|