中國是產竹大國,竹文化源遠流長。我們今天要說的竹刻是在我國悠久深厚的竹文化與竹工藝傳統的基礎上,隨著明代中后期文房雅玩的興起而成熟的一種特種雕刻藝術,是文人藝術與民間雕刻工藝相互交融的結晶。

這是一門以竹為紙、以刀為筆的藝術。刻刀在堅硬的竹板上游走,猶如飽蘸濃墨的狼毫筆,從容游走在詞情畫意之中。竹屑紛飛間,流傳的詩詞、精美的圖畫、寫意的感覺,都在竹板上漸漸浮現,賦予竹板豐富而多彩的生命。

把竹子引入文房。精心制作為筆筒、臂擱、扇骨等,手中盈握或懷袖所藏,時時把玩,可觀自然之意,也可仿竹之品行。

竹如君子

談及竹子,必有君子之風,宛如《詩經·衛風·淇奧》所言“瞻彼淇奧,綠竹猗猗。有匪君子,如切如磋,如琢如磨。”

或許是竹子虛直的品行,在綠竹猗猗的河畔,才會想到文采風流的謙謙君子。

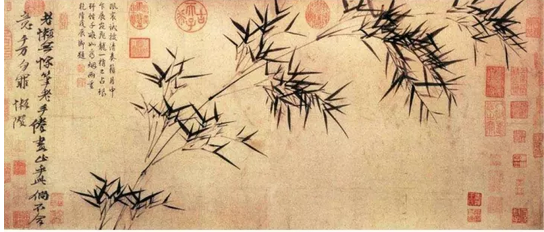

▲元倪瓚《竹枝圖》北京故宮博物院藏

因竹與文士相似,故文士喜竹,更喜伴竹而居,如蘇東坡言:“可使食無肉,不可居無竹。無肉使人瘦,無竹令人俗。”

高士雅集圖竹筆筒

但限于所居,不可家家植竹,于是嘗試把竹子引入文房。精心制作為筆筒、臂擱、扇骨等,手中盈握或懷袖所藏,時時把玩,可觀自然之意,也可仿竹之品行。

竹雕西園雅集圖杯

竹刻小史

金西厓、王世襄先生整理的《竹刻藝術》所載早期的竹刻制品,比如晉朝王獻之有斑竹筆筒名“裘鐘”,(據孫機先生考,早期的筆筒作用應多是盛書卷所用,至元代才有我們擺放桌案上的筆筒),又南朝齊高帝賜民僧紹竹根如意,南朝詩人庾信亦有竹根雕的杯子。

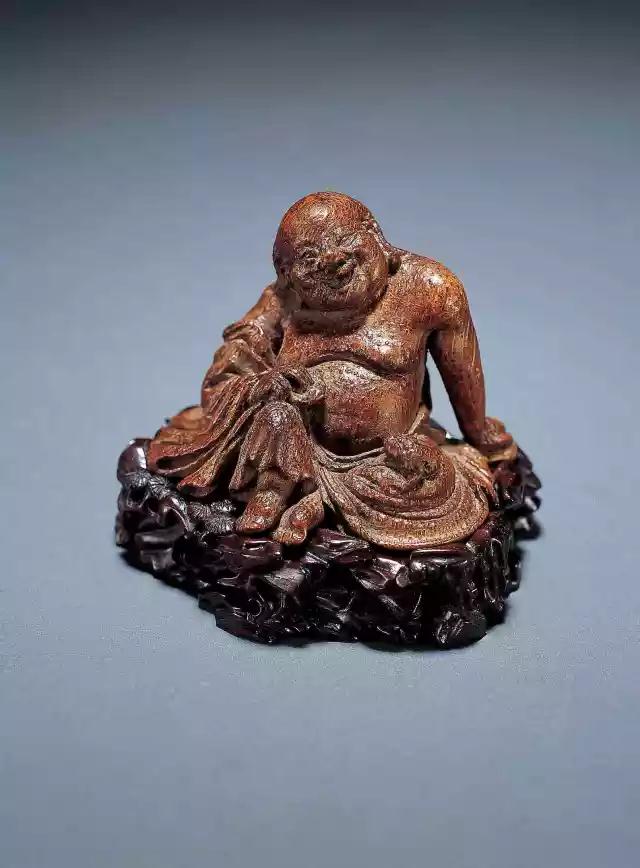

竹雕劉海戲金蟾

竹雕之盛,大致始于明代,根據風格地域不同,可分嘉定是、金陵兩派。前者以朱鶴、朱纓、朱稚征三代最為代表,其特點為擅長深雕、透雕、高浮雕、刀法精巧,整體風格華麗。后者以濮仲謙為代表,以根雕、竹板刻畫漸長,手法上采用陰文淺刻,不事精雕,而追求自然雅趣。

竹雕西廂人物筆筒

(文/楠書房)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|