中國(guó)人愛風(fēng)水,不管什么東西都要和風(fēng)水扯上關(guān)系,所謂“藏風(fēng)聚氣,得水為上”,所以在很多中國(guó)人家中,當(dāng)自然條件無法滿足依山傍水的需求時(shí),就會(huì)擺放一些水缸、魚缸之類的充數(shù)。但要是說到擺放水缸最多的地方,那就非“天下第一家”的紫禁城莫屬了,在講究等級(jí)莊嚴(yán)的皇宮大內(nèi),從前朝到后宮布置這么多的水缸,宮里難道也是為了調(diào)理風(fēng)水才這么做的嗎?

在古代建筑中隨處可見的“風(fēng)水缸”

在走進(jìn)故宮太和門之后,滿眼的紅墻黃瓦中間,總有一些金燦燦的大缸不時(shí)的奪人眼目,在中國(guó)古代的器物等級(jí)中來說,缸屬于上不得臺(tái)面的陋俗之物,它與漢白玉臺(tái)基上的香爐、龜鶴相比,實(shí)在是不起眼的很,但偏偏又只有這些大缸被涂滿了黃金。向來講究尊卑的皇帝們要在普天之下最莊嚴(yán)的地方擺放這樣的大缸,并且還要用貴重的黃金將它們涂抹均勻,這其中自然有著皇家特殊需求的考量。

在皇帝們眼中,這些大缸真正的名字叫做吉祥缸,也被稱作太平缸,一般來說都是用鐵和銅鑄造的,如果按照它們的材質(zhì)又可以被劃分為鐵缸、燒古青銅缸和鎏金缸,而這三種缸還有一個(gè)共用的名字,那就是“門海”。

在古代人們經(jīng)常把門口擺放的大缸稱作“海”,這樣稱呼的原因有三,一是,海字不單是指大海,它還借指那些體量較大的器皿,國(guó)寶“瀆山大玉海”其實(shí)就是一尊碩大無朋的玉缸,二來是,古人期盼在門前有了大海房屋就不會(huì)再有火災(zāi)的發(fā)生,三則是因?yàn)檫@些體積較大的大缸可以儲(chǔ)存大量的水,關(guān)鍵的時(shí)候可以用來滅火,而且就在門前可以隨時(shí)取用,所以因之整個(gè)功效,才有了門前之海——門海的稱呼。

據(jù)清代檔案的記載,紫禁城里一共有308口這樣的吉祥缸,但是由于歷史的原因,目前剩余的吉祥缸數(shù)量為231口,其中鎏金的大缸有18口,其他均為青銅缸或者是鐵缸。而且故宮里的這些吉祥缸不全是清朝設(shè)置的,早在明朝時(shí)為了防火就開始安設(shè)了這些大缸,在這里還有一個(gè)分辨吉祥缸年代的竅門:凡是鐵質(zhì)的,在大缸兩側(cè)有鐵環(huán)大耳的,基本上就是明代的,至于那些缸體兩側(cè)鑄造有獸頭銜環(huán)且體積較大的則都是清代的遺物,故宮中現(xiàn)存最早的一尊吉祥缸是明弘治四年御用監(jiān)制作的鐵缸,就在太和殿臺(tái)基下的左側(cè)。

(太和殿漢白玉臺(tái)階下的明代鐵缸)

在皇宮里,根據(jù)不同的地點(diǎn)也會(huì)安置不同的吉祥缸來作為裝飾,作為紫禁城中最重要的中軸線,從太和殿、中和殿、保和殿到乾清宮這一條直線上,均勻的將18口鎏金的吉祥缸分布其中,錯(cuò)落有致。至于為什么要將鎏金的大缸擺放在這些位置,那是因?yàn)檫@些位于中軸線上的宮殿是皇宮中體量最大的建筑,而鎏金的吉祥缸也是所有門海中蓄水量最大的,所以為了最大限度的保證滅火用水的充足,自然要將這些最大號(hào)的吉祥缸擺放在這條中軸線上,當(dāng)然除了這個(gè)使用價(jià)值以外,將吉祥缸通體鎏金,并且鑄造上莊重威嚴(yán)的獸頭銅環(huán),也給更能顯示出皇帝的富有和國(guó)家的氣派。

這些吉祥缸的數(shù)量龐大,鑄造時(shí)花費(fèi)的財(cái)物也讓人驚嘆,根據(jù)清代乾隆皇帝時(shí)期的《奏銷檔》記載,這18口鎏金的吉祥缸,平均每一口的直徑都在1.66米左右,高約1.2米,重量可以達(dá)到3393千克以上,也就是三噸多,相當(dāng)于一頭亞洲象的體重,而這些吉祥缸的鑄造花費(fèi)就需要五百多兩白銀。至于那些小的青銅和鐵質(zhì)的吉祥缸,除了高度與鎏金大缸相同外,直徑也達(dá)到了1.4米,重量在2166千克左右。

吉祥缸除了制作過程耗費(fèi)財(cái)物之外,照看它們也頗為費(fèi)力,在夏季這些吉祥缸需要內(nèi)務(wù)府內(nèi)管領(lǐng)處的蘇拉(雜役)每日照看,及時(shí)添水換水。內(nèi)務(wù)府內(nèi)管領(lǐng)處是負(fù)責(zé)宮中日常事務(wù)和管理雜役的地方,如此龐大的皇宮僅有內(nèi)管領(lǐng)太監(jiān)30人,而在這其中就有一位首領(lǐng)太監(jiān)是專門負(fù)責(zé)照看吉祥缸的。

照看這些吉祥缸最麻煩的是到了北京干冷的冬季之后,由于皇帝擔(dān)心火災(zāi)的發(fā)生,所以在清代內(nèi)務(wù)府編輯的《欽定宮中現(xiàn)行則例》的“安設(shè)”一條中規(guī)定:“凡宮內(nèi)各處銅缸、鐵缸,每逢小雪節(jié),該管首領(lǐng)太監(jiān)安設(shè)缸蓋缸套......等至開年驚蟄收回”,并且在每個(gè)大缸底部還用石頭壘成一個(gè)小的灶臺(tái),點(diǎn)火熏灼,大缸每日給黑炭四斤,小缸三斤,晝夜不停以免上凍。而這一切的原因就是為了一個(gè)目的——防火!

紫禁城的最后一次大火災(zāi)——建福宮大火

由于中國(guó)古代的房屋大多是木質(zhì)結(jié)構(gòu)的,所以燃點(diǎn)很低,往往一點(diǎn)火星就能引起巨大的災(zāi)難,故宮從明代永樂十八年(公元1420年)建造完成之后一直到清代宣統(tǒng)三年(1911年)皇帝退位,在這491年的歷史上,一共發(fā)生過二十多次的大型火災(zāi),其中太和殿、保和殿、乾清宮都曾經(jīng)被大火焚毀。這些耗費(fèi)了國(guó)家無數(shù)的人力物力所建造的偉大工程,如此輕而易舉的就被火災(zāi)毀滅,對(duì)于皇帝們來說是不能忍受的,所以皇宮里面的防火工作是重中之重。

假使今天的人能夠清晰的知道故宮遭受的重大火災(zāi)有多么慘烈,也就能知道防火對(duì)于紫禁城的重要性了。

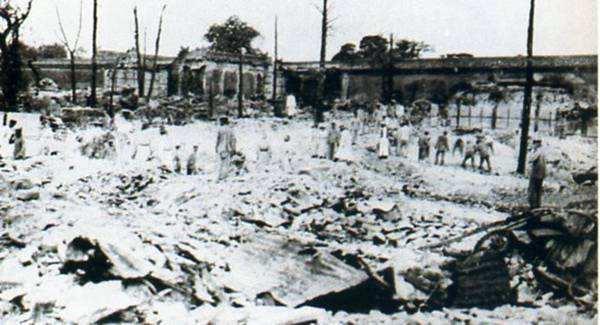

公元1420年故宮建成,緊接著第二年,故宮就發(fā)生了一次重大的火災(zāi),將金碧輝煌的三大殿,也就是我們經(jīng)常會(huì)聽到的金鑾殿燒成一堆瓦礫,這對(duì)于當(dāng)時(shí)的明成祖朱棣來說是一個(gè)重大的打擊,因?yàn)檫@座舉世無雙的宮殿,是他驅(qū)使了10萬工匠和數(shù)十萬人次的勞役,并耗費(fèi)了無數(shù)國(guó)家財(cái)力才建立起來的,而且這座代表著天庭的紫禁城也是皇帝權(quán)力的象征,這一場(chǎng)大火不但將物質(zhì)的宮殿燒毀了,也將皇帝的威嚴(yán)和面子燒的一干二凈。在此后的時(shí)間里,被焚毀的金鑾殿就躺在一片廢墟中,直到19年后明朝的皇帝積攢了足夠的財(cái)富,才重建了三大殿。

故宮吉祥缸獸首銜環(huán)

到了清朝之后,康熙十八年太和殿火災(zāi),乾隆二十三年貞度門火災(zāi),嘉慶二年乾清宮、交泰殿火災(zāi),同治八年武英殿火災(zāi),光緒十四年貞度門、太和門火災(zāi),在這些不斷出現(xiàn)的而重大火災(zāi)面前,木質(zhì)結(jié)構(gòu)為主的紫禁城根本無力抵抗,但除了這些造成重大后果的火災(zāi)之外,還有很多小型的起火事件,在發(fā)現(xiàn)的第一瞬間,都是靠著這些門海和激桶處(清宮消防隊(duì))的消防水車才消弭于無形的。所以無論皇宮還是民間,古人在院子和房屋中間擺放水缸,并不全是為了今人那些聚氣納財(cái)之類的虛幻目標(biāo),更多的是為了防患于未然,在火災(zāi)來臨之際能最大限度的保護(hù)家人和財(cái)產(chǎn)。

就像是老輩人在吃水的缸里養(yǎng)魚一樣,他們只知道這樣做是有余(魚)的意思,但在這些習(xí)慣中蘊(yùn)含的卻是古人傳下來的智慧,蓋因?yàn)楣湃孙嬎畻l件較差,水中難免會(huì)有一些寄生蟲或是水藻之類的不潔之物,因此把魚放進(jìn)去,就可以用食物鏈這種最簡(jiǎn)單的方法解決這個(gè)難題,同時(shí)若是水質(zhì)有毒,那放入缸中的魚兒死亡之后也自然給人提了醒。在生活中有很多事情雖然看起來像是玄之又玄的無稽之談,但能夠在歷史中流傳下來的,自然也有著最樸素的道理,所以在面對(duì)那些歷史遺產(chǎn)的時(shí)候,我們不但要知其然,更要知其所以然。(文/山鬼歷史研習(xí)社社員)

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|