11月23日,聯合國糧農組織全球重要農業文化遺產(GIAHS)專家會議在意大利召開,我國浙江湖州桑基魚塘系統通過專家評審獲得批準,入選全球重要農業文化遺產保護名錄。

全球重要農業文化遺產是聯合國糧農組織,聯合有關國際組織和國家,于2002年發起的重大行動,旨在發掘傳統農業的寶貴經驗財富,探索世界農業可持續發展的新途徑。

自2005年浙江青田稻魚共生系統成為全球第一個重要農業文化遺產以來,我國相繼有云南紅河哈尼稻作梯田系統、江西萬年稻作文化系統、浙江紹興會稽山古香榧群、河北宣化城市傳統葡萄園、江蘇興化垛田傳統農業系統等15個項目,進入全球重要農業文化遺產保護大家庭,居世界第一。

而這次湖州桑基魚塘是浙江省的第三個。桑基魚塘是什么樣子,為何能在全球競爭激烈的農業申遺名單中脫穎而出?我們采訪了申遺工作主要負責人湖州蠶桑首席專家樓黎靜,請她講述這部活的生態農業史。

種桑養蠶,魚蝦肥美,全球楷模

樓黎靜說,“湖州桑基魚塘系統”保護區位于北緯37°12′18″、東經120°17′40″,屬湖州市南潯區西部的菱湖鎮和孚鎮行政區域,其中荻港村和射中村是保護區內的核心村落。

美美的桑基魚塘,曾經卻是洪澇頻發的區域——因為當地北部緊臨太湖,每當雨季,西面天目山山脈的大量山洪水通過東苕溪和西苕溪進入這一低洼地區域,形成洪澇。

然而,對這片洼地開發利用時,祖先很智慧地采用“先蓄后排”的水資源利用設計理念,先沿東苕溪、西苕溪開挖一定數量的“橫塘”,將水流逐級分解到橫塘中進行“蓄水”、“沉積沙泥”,然后通過與橫塘垂直的浦(溇港)將多余的水排入太湖,防止對作物產生澇害。

他們沒有將洼地填平進行再利用,而是將地勢低下、常年積水的洼地挖深變成魚塘,挖出的塘泥則用于堆放在水塘的四周作為塘基。

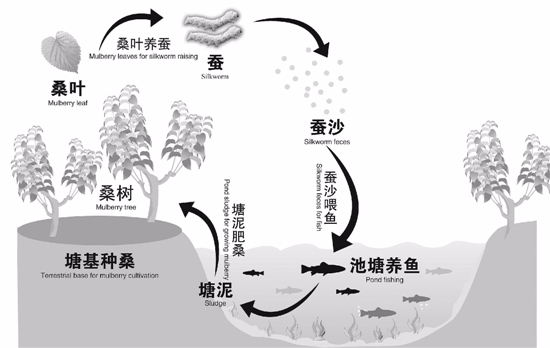

每年,當地人會把橫塘與魚塘的底部於泥挖起來,作為桑樹肥料并將塘基逐年抬高,漸漸地就逐步演變成為“塘基上種桑、桑葉喂蠶、蠶沙養魚、魚糞肥塘、塘泥壅桑”的桑基魚塘生態模式。

“因為桑基魚塘在世界低洼地開發利用中具有良好示范與樣板作用。上世紀90年代,我們就受到了聯合國糧農組織的關注。2004年,保護區核心區的射中村還成為了聯合國糧農組織亞太地區綜合養魚培訓中心的桑基魚塘教學基地。”樓黎靜說。

全生態無污染,申遺亮點

自古到今,湖州桑基魚塘不僅生產出了大量的絲綢產品,還為人們提供了大量淡水魚等優質蛋白質產品。同時,當地仍然具有豐富的生物多樣性。

從2008年開始,樓黎靜就和當地村民一道,努力保護桑基魚塘這一傳統農耕文化,目前這里還有近4000公頃桑地和10000公頃魚塘。當地圍繞蠶桑和漁業,還保留著豐富的農事節慶活動。

“桑樹不能用農藥,因為蠶寶寶是很敏感的,養魚用的是蠶沙。我們在這里從事的農業生產,對環境沒有產生污染。這一點,是我們在申遺過程中,聯合國最看中的一點。”樓黎靜說,村民們在洼地中將種桑養蠶、蠶沙養魚、魚塘立體養殖、塘泥給桑樹施肥等不同農業生產方式人工組合而成的一種生態循環農業系統。

“種桑、養蠶、養魚整個過程是生態、安全的。1992年,聯合國教科文組織就評價桑基魚塘是世間少有的美景、良性循環典范,可以說,桑基魚塘系統對保護生態環境,促進經濟可持續發展具有全球現實指導意義。”

除了農業無污染等生態循環發展指標,可持續發展也是湖州桑基魚塘系統能成功獲評全球農業文化遺產的重要評判標準。(文/浙江在線)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|