清代皇家園林是中國古典園林發展最大也是最后的一個高潮,這一高潮肇始于康熙(1662-1722年)。康熙是清代皇家園林建設的奠基人,他在思想上為皇家造園樹立了典范。園林歷史學家周維權先生在《中國古典園林史》中寫道:“康熙主持興建的暢春園和避暑山莊在園林的成熟期具有重要意義,康熙本人在中國園林史上的地位也應該予以肯定。此后的乾嘉時期的皇家園林正是在他所奠定的基礎上繼續發展、升華,終于到達北方造園活動的高峰境地。”

康熙,姓愛新覺羅,名玄燁,是清朝定都北京的第二個皇帝,一生建樹頗多。康熙的園林活動,最初集中在京師大內御苑和西山離宮御苑。他年輕時為巡狩圍獵對京城南苑進行大規模的建設,又因北巡而于途中營建了一大批行宮別苑。從康熙的日常生活統計,無論是在京師,還是在巡幸駐陛之處,他的多半時間是在園林里度過的。康熙依照明確的造園思想所營建的暢春園、喀喇河屯行宮、靜明園、萼輝園、避暑山莊,都是清朝著名的園林。始建于康熙四十二年(1703年)的熱河行宮(避暑山莊),至今仍然是人們消夏度假的旅游勝地。

1、康熙造園的思想動機

康熙大力支持并積極參與皇家的造園活動,是與他的修身、治國分不開的。康熙三十六年(1697年)基本統一全國國土,此后的近20年里(至康熙五十四年,即1715年),他抓住和平建國的契機,著手科學與文化事業的建設,制定出具體的文化治國方針。園林活動是康熙文化治國的重要方式,園林成為他生活居住、行圍閱兵和批覽奏章的場所。康熙三十九年(1700年),“中國國民生產總值占世界總值的23.1%”[4],綜合國力居世界第一,為康熙的皇家造園提供了物質基礎,他的造園活動在這期間步入高峰。

康熙造園目的明確,清·《避暑山莊詩序》中道出了康熙造園的思想動機:“奉慈闈,則征寢門問膳之誠;憑臺榭,則見茅茨不剪之意;觀灌種,則念稼穡之艱難;玩禽魚,則思萬物之咸若。”康熙汲取了歷史上的帝王由于把皇家園林用于一己之豫游而喪民亡國的教訓,通過造園活動,表現他的儒家品格與理學思想;他傳承了“天人”的宇宙觀,在園林中體現“中庸”觀念;他通過園林活動,促進了民族的和睦;他把仁愛、孝悌、儉素的美德,外現于造園;他酷愛科學,精于耕種,園林成為他“格物致知”的場地。

2、康熙造園的價值取向

康熙站在新舊文明之間,掌握著當時中華大地上最先進的哲學———儒家思想,造就了中國歷史上第3個太平盛世。從康熙所著的175卷的4部文集中,可以發現他修身治國的重要表現,就是通過園林文化活動倡導儒家的“致中和”思想。康熙建造的園林是他“致中和”思想的物化了的藝術形式。他一生勤于愛民,“期萬類之乂和”。這種儒學價值觀,反映在康熙造園的各個層面。他圍繞著治世、寬仁、孝悌、儉素、格物等思想要求進行園林創作。

康熙的造園思想不同于中國古典園林中的“隱逸”思想;也有別于其他帝王的造園思想;他從所崇奉的理學世界觀出發,在造園中強化了“參天地贊化育”的哲學,達到了“致中和”的儒家思想境界。他積極聘用張然、葉洮、雷金玉等著名造園家和建筑家,運用中國古典園林藝術的設計手段,實現了儒家思想作用下的皇家園林功能要求,表明了他及其時代的皇家造園的價值取向。

3、康熙造園的藝術風格

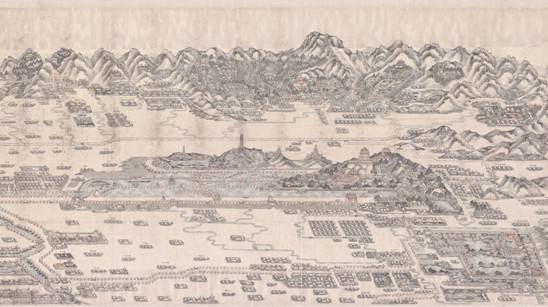

康熙造園不求輝煌而取法自然,他的造園手筆打破了宋明以來的園林模式。康熙造園的靈感,很大程度上來源于他的巡行活動。他6次南巡,江南秀麗的風景滋養了他的園林美感;他又多次北巡、東巡和西巡,清清的松花江水,茫茫的戈壁沙漠,使他的園林審美不僅具有優美細致的一面,同時更洋溢著豪放大度的個性化風格。康熙善于詮釋傳統文化要素的內核,在吸收漢文化中先進思想的同時,還有其獨到的理解。對山水、花木、建筑、禽魚以及天象時節等,他都有衡量它們的美學標準。

康熙注重人文之美。他通過題名而揭示園林的主題;他的園林詩文極具慧眼,數量可觀;他把書法、繪畫、音韻之美揉進園林。同歷史上的帝王造園相比,康熙在審美花木、審美天象時節、為風景主題題名及風景詩賦方面,更為內行。他專攻園林題名詩賦,使在他的美學思想指導下的園林造景,得以產生高深的哲學意境。他會心山水之情,強調其中蘊涵的儒家“中庸”之理。他以自身對“天人”的感受為主線,注重山水的一氣貫注,景致的互妙互盼;他常以江南名園的造景技巧為范本,移植而又多有創新。

康熙十分關照花木的經營,他的造園思想更多地寄托在對花木的觀察與體驗之中。比如康熙對蓮的認識,受周敦頤《愛蓮說》的影響非常大,他在園林里的愛蓮情節被傳為佳話。康熙繼承按四季變化設景的傳統,并在其中表達祈和盛世、愛護眾民的深層意義,見于避暑山莊“梨花伴月”、“無暑清涼”、“延熏山館”、“松云峽”、“南山積雪”等。

康熙指導下的園林創作,追隨著中國很早就有的美學認識———“致中和”,包括了園林內各要素之間完美和諧的有機組成,既有如景物等有形的,又有如聲音、氣味、冷暖、園藝等無形但可感知的要素構成。受儒家理學影響下的園林,更重要的是還包括了主人的情感、心境、人格,以及宇宙萬物生生不息的自然流動。康熙一生追求儒家的“致中和”思想,在營造園林時說出了“期萬類之乂和,思大化之周浹”的肺腑之言。在康熙皇帝的苦心經營下,暢春園、塞外山莊等皇家園林多年呈現出一派祥和景象,求“和”代表著康熙造園的宗旨與藝術風格。

4、康熙造園的實學精神

康熙自稱“實學家”,他在園林里從事科學活動,使皇家園林的功用豐富起來。康熙以實學態度從西方傳教士那里學到幾何學、測量學、天文學等現代科學知識,并深入實際調查研究。如康熙發現定南針所指的方向必有微小的偏向,并且它偏向的大小和方向因時因地而異。康熙對木蘭圍場、避暑山莊的相地過程,表現了他“格物致知”的科學世界觀。像避暑山莊這樣成功的選址,正是由于康熙擁有“窮自然山川之理”的功夫。

康熙造園講求物種科學,在園藝學的探索方面具有創造性。他曾把南北方的物性作過一番比較,還親身實踐去辨認果木的性質,他覺得很多人以及一些專業書籍,對樹種分辨不清,還大膽地指出過李時珍所注《本草綱目》里的謬誤。康熙對園藝學、作物學不斷研究,于康熙四十七年(1708年)組織編撰《廣群芳譜》,共100卷,搜羅極為豐富,是研究中國古代生物、地理和氣候的重要資料。

康熙的實學造園精神還反映在他在皇家園林里親身學習、研究農業、醫學等科學的活動,使其皇家園林的功能大為增強。為了摸索在北方推廣水稻種植的經驗,康熙于西苑新建豐澤園,作為農桑實驗基地。康熙四十二年,在未建好的避暑山莊里首先開辟大片水田,用于試種御稻種,所收稻米不僅每年滿足避暑之用,而且還有剩余。他充分發揮皇家園林的功用,不斷在其中進行“京西稻”、青竹、葡萄、麥子等農業科學實驗。

基于滿族騎射的傳統,康熙在皇家園林里馴養動物。康熙了解多種禽獸的習性,“為了打獵,他(康熙)還在距北京一(古)法里(1古法里=10華里=5km)遠、方圓十六(古)法里并筑有高墻的園囿(南苑)中,派人飼養了大量的飛禽走獸”,又“在他的宮廷后的御花園中飼養了不少乳虎”[5]。受儒家“格物致知”精神的熏陶,康熙在皇家園林里對多種動物細心研察,總結它們的習性特征,豐富了皇家園林的功能與內涵。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|