若要問那些漂泊的人,什么讓他們最牽掛?百分之八十以上的人會說故鄉。故鄉,也是大眾眼中的鄉愁。這里有我們最難以割舍的文化筋脈,有我們不能丟棄的親情故土。

著名鄉土學者費孝通先生在《鄉土中國》中這樣描述鄉村:“從基層上看去,中國社會是鄉土性的”。在這里,鄉土是千百年來農業社會發展的土壤和根系。即使是今天,我們要建設現代化的中國,也不能少了鄉土延伸出來的歷史文脈。然而,那些承載著我們文化記憶的村子正在消失,怎么辦?

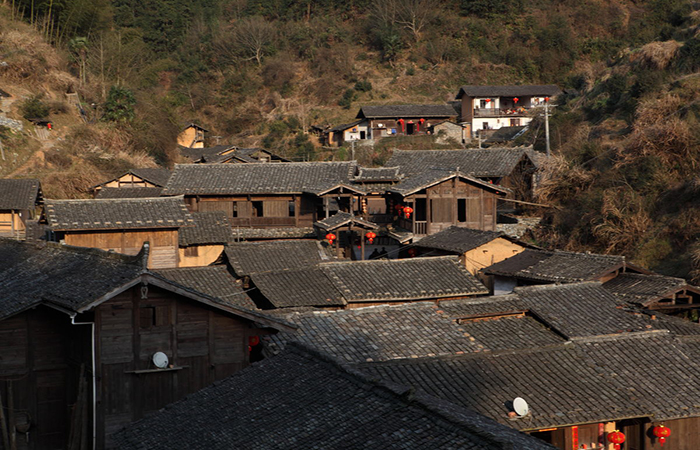

保護古村的歷史意義要急速厘清。著名作家馮驥才曾經說過:“每座古村落都是一部厚重的書,不能沒等我們去認真翻閱,就讓這些古村落在城鎮化的大潮中消失不見。”古村的不斷消失,給社會給大眾敲響了保護古村的警鐘。保護古村其實就是在保護我們的鄉土文化、風俗人情、歷史沿革,只有快速拿出保護古村的辦法來,才能有效遏制古村消失的腳步。

保護古村建設規劃要有前瞻性。無論是村干部還是村民,對于村子的歷史要做到心中有數,對于鄉村的規劃建設更要做到尊重鄉村的文化全貌,只有拿出具體的保護措施,才能不破壞鄉土味道,保留鄉村風貌。因為建設美麗鄉村不是大拆大建,更是隨心所欲盲目地“趕時髦”,特別是古村落,一定要請專家學者做好規劃打算,尤其要融入科學保護的力量,那么古村才會更好地活下來。

保護古村要有效地落實措施。筆者曾經在相關文章上看過浙江省以“傳統村落保護試驗田”的保護措施,為整個浙江傳統村落保護和利用摸索出一條可行的道路。在保護利用的基礎上,他們適度開發文化旅游項目,為古村落保護提供經濟補償基礎,形成保護、開發的良性循環。

在保護過程中,積極采取“規劃新區,保護老區,有序過渡,和諧共生”的辦法,來降低老區的人口密度,同時引導村民發展相關的旅游事業。保護古村,只有博采眾長,才能結合本村實際,走出一條新路來。

保護古村,也是在保護我們的文化基因和歷史根脈,只有充分地前瞻、有效地落實,才能真正厘清保護古村與美麗鄉村建設的關系,才能找到古村消失的淤積,不斷完善相關法律法規,抑制過度商業開發、化解“空心村”現象等現狀,強化村干部的保護責任制,調動村民的保護熱情,才能為子孫后代留住美麗的鄉愁。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|