在珠三角大量糧田消失,早已變身廠房的時候,廣東的這個小村莊依然堅守著大片良田,每到豐收季節更是嶺南村景一絕。這個位于珠江口伶仃洋邊的崖口村,距今已有700多年的歷史,更令人眼前一亮的是至今仍實行“人民公社制”!

青磚灰瓦的巷弄,低矮的老房子、時代的標語,街邊的老人半側著身子打著盹,你仿佛能在他們身上尋回那個遙遠時代的記憶。

青磚灰瓦的巷弄,低矮的老房子、時代的標語,街邊的老人半側著身子打著盹,你仿佛能在他們身上尋回那個遙遠時代的記憶。

堅持人民公社的緣由,源于對弱者的保護

在開放改革初期那時候,村子里很多人去了香港、澳門做工,有部分去做生意、開工廠。留在村莊的大部分人,大多是家底薄、學歷低,又無技術的村民。

崖口一度成為中國最早的“空心村”,留下來的村民已習慣了集體的生產、生存、生活模式,讓他們分散各自謀生,當時來說難度更大。

所以崖口人決定繼續走集體生產、共同致富的道路,三十年后的今天,不敢說富甲一方,但絕對是別樹一幟!

盡管崖口人似乎并不認同外界的這種人民公社視角,不過這也不妨礙它在人們心中的特殊位置;畢竟在珠三角繁喧的市場經濟里,它的集體化顯得那么與眾不同!

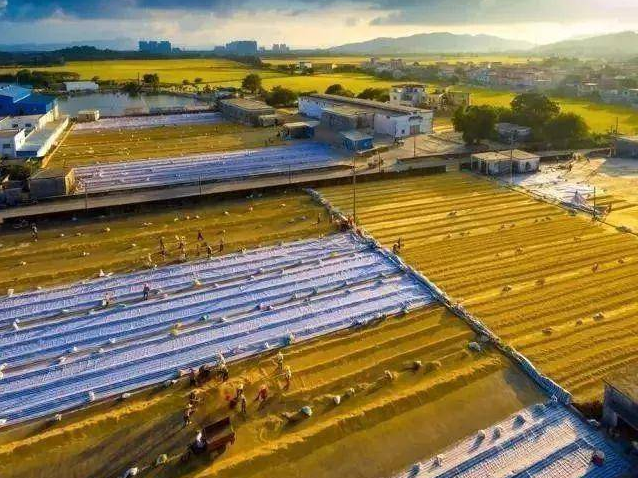

崖口人先祖在南宋時期遷徙來這個地方定居,依山傍水開拓土地,世代以農耕為主,村里3000畝水稻田,仍是由生產隊負責安排糧食生產,社員計工分、算報酬。

豐收時節,對于崖口村民來說是稻花香里說豐年,聽取蛙聲一片;而在游客的眼中卻是不可多得的風景,那稻香喚起過多少人的童年記憶!

如今的機械化程度高,村民每天只用工作1~2個小時,農忙時也不過4~5個小時,比以前輕松多了,所以連上年紀的老人也不愿閑下來,做點農活才舒坦。

崖口村除了風光好,一年四季溫度舒適,北方降溫后,這么一批特殊的客人—白鷺就會準時而至,而近幾年,白鷺的數量越來越多!

遠處村民做著農活,這群白鷺就在田里落拓地安步,你抓你的魚蝦,我種我的稻田,大師都忙,互不干擾!

崖口,中山的兩大海鮮聚集地之一

崖口村還有另一個身份,那就是中山的兩大海鮮聚集地之一,就憑這新鮮的海鮮就值得驅車前往大飽口福!

村里通過圍海造田形成的土地和養殖場,絕大多數也是由村集體負責對外經營,吸引了很多人在空閑的周末趕來,為了嘗一口美味的海鮮。除此之外,這里也不乏原生態的優質灘涂,登高而視,那灘涂在朝霞的潤色下美不深受!

尤其是崖口海鮮一條街的黃油蟹久負盛名,簡單的蔥姜炒蟹,已經吃得十分過癮。說到食,還有一樣不得不提的,那就是崖口云吞,皮薄餡靚,無論是哪家店的云吞,都有一番風味。

這里還有很美的紅樹林,為了呵護好這片紅樹林,于九十年月筑好圍堤,挖深河溝,投入大量的人力物力停止呵護、防止污染。

崖口集益寺

崖口的孤立洋畔,有一個規模宏壯的寺廟群—集益寺廟群,背山面海,由南朗鎮崖口村民間寺院群構成。

在集益寺廟群前,還坐落著一片美麗的荷花池,怒放的花海美景吸引了不少群眾前往。

一年一度的民俗盛事—飄色巡游

每年農歷五月初六,崖口村口,就會人頭涌涌,崖口村的飄色文化節就上場了,巡游、龍獅、折子戲、私伙局、魚燈,悉數登場。

飄色以最有當地特色的“秋千色”為主,色芯、色腳不用固定在色梗上,出巡時隨著秋千上下飄動。

由于當年崖口村有一批村民,去過香港的太古船廠做輪船制造的焊接師傅,有著十分精湛的焊接技藝,這些村民將它運用到村里,令崖口飄色的色梗技術顯得十分出色。

在崖口村的"公社"外衣逐漸剝去的背后是崖口村集體經濟面對市場和資本誘惑下的現實選擇但無論如何,崖口村獨特的發展模式仍帶給了中國農村另一種思考。(文/網絡)

坐標:廣東省中山市南朗鎮崖口村

線路推薦:中山市—廣澳高速/G4W/京珠高速東段/京珠高速—S111/崖口路—崖口村(距離市區不到半小時車程)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|