早聞四川盆地南緣,赤水河流域川黔交界處的合江縣二里鄉龍掛山尾部,有座極富傳奇色彩的千年古剎法王寺。因交通不便,這座清朝末期的“皇家寺廟”,雖顯赫一時,卻鮮為人知。最近,合江縣和二里鄉政府投入巨資,正在打通外界與法王寺的交通瓶頸。歷經千年風霜的深山古寺有望于今年國慶前后向游人開放。千年佛像、光緒皇帝的圣旨、慈禧太后的半幅鑾儀、乾隆漢文版龍藏經、九龍透雕萬歲牌位等稀世珍寶將展現在游人面前。

曾經皇家寺廟顯赫一時

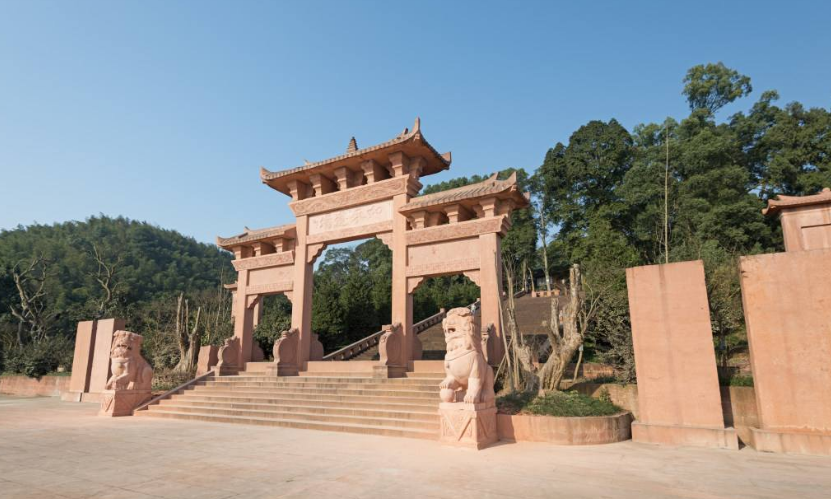

合江縣龍掛山外形猶如一只展翅騰飛的鳳凰,龍掛山麓海拔820米的鳳凰坪古木參天,千年銀杏、水杉、楨楠、紅豆等國家珍稀保護名貴樹木郁郁蔥蔥;參天古木林中,占地8400平方米的仿清朝宮廷式古建筑寺廟群——法王寺,恰如鑲嵌在鳳凰尾部的一顆明珠。千余年來,法王寺香火從未間斷,暮鼓晨鐘,深山古寺恬靜而神秘。

佛教中,法王即如來佛主。法王寺,顧名思義,即為如來佛主之寺。千余年來,每年農歷四月初八佛主誕生日,早晚鐘磬相聞,八方信徒云集朝拜。據史料記載:“欲知梵剎之因肇啟興,崇于宋元,歷乎明,千有余歲。”據此上溯千年,法王寺當是建于公元756年唐肅宗以前。法王寺所在地形、地貌之環境,正是枕山、環水、面屏的吉地。

法王寺歷經唐、宋、元、明、清,從香火鼎盛的深山古剎,到顯赫一時的“皇家寺廟”,幾起幾落。唐末戰亂,宋末兵禍,法王寺多次被毀壞;元明時再創,又毀于明末兵燹和匪亂;清乾隆年間,廟宇傾頹,僅存大殿和三石田產。亂定思治,乾隆五年,當地大姓洪、楊兩家聚眾商議,派人到成都延聘高僧廣遂來主持寺務弘揚佛法。廣遂率徒眾開田造屋植樹種地,重振法王寺。法王寺第七代住持果山大師,大興土木,建成當今法王寺之巨大規模,成為享譽川、滇、黔、渝結合部的第一大寺廟,香火鼎盛至極。

清同治十年,果山大師派人上京奏請皇上,懇請欽賜唯一由朝廷頒印的乾隆漢文版“大藏經”(也稱龍藏經)全套。同治帝應允,用12個皇宮“藏經柜”護送,恩賜法王寺全套龍藏經(共724函,7168卷),敕賜法王寺為“十方叢林”;慈禧太后親賜“法王禪寺”牌匾一塊及半幅鑾儀護送回寺,并隨賜座椅一把,諭法王寺代為修行。為報“皇恩浩蕩”,法王寺按清皇宮“四合院”重建寺廟,用高2.1米、寬1.3米的圣旨紀恩碑,供奉光緒十七年“大清皇帝敕賜龍藏經,賜法王寺為十方叢林,令其開期傳戒”的圣旨;以鏤空雕刻手法雕刻“九龍透雕”,供奉“當今皇帝萬歲萬歲萬萬歲”的牌位。從此,千年古剎法王寺從深山古寺升格為“皇家寺廟”,成為川南黔北“十方叢林”,顯赫一時,名揚巴蜀。

1958年,法王寺被定為四川第一批佛教保護寺廟;1984年,被列入瀘州市文物保護單位,1991年,恢復宗教活動。

誰解“天下石工第一”之謎

這座千年古剎完全被茂密的珍貴古樹所遮掩,寺院冷冷清清,游人香客屈指可數。位于法王寺正中央的大雄寶殿,屋頂重檐歇山式,灰瓦;屋脊正中塑寶珠和卷草紋,兩側塑行龍,兩端飾吻獸;垂脊和戧脊為鏤空花脊,八角起翹修長,雄偉壯觀。室內供奉佛祖釋迦牟尼,后為坐蓮臺的觀音、騎青獅的文殊、跨白象的普賢,均為清代中期石雕,藝術手法典雅大方,歷經浩劫保存至今。

萬壽亭是法王寺最具代表性的石木結構建筑。高14米、建筑面積216平方米的二層仿古閣樓,鏤空木雕精美無比。一樓正中央是一塊高3.4米的“法王寺紀恩碑”,碑額刻有“圣旨”二字;二樓中央貢桌上供奉著稀世珍寶九龍鏤空雕“當今皇帝萬歲萬歲萬萬歲”牌位。亭內有一鐘一鼓,一旦鼓樂齊鳴,“皇恩浩蕩”之音全寺皆聞。

最令人嘆服的是,托起全寺4800平米建筑所用的228根柱梁,并非取材于當地的珍貴樹木,而系清一色的當地石材——紅石;每根紅石全系整石打鑿而成,無論是四方形還是標準的圓形,無一拼接!尤其是支撐萬壽亭的8根高12米、直徑60厘米的巨大石柱,每根重達14噸之巨。12米高的巖石是如何被工匠鑿成一根根石柱的?又是如何搬運到寺廟?法王寺建造之謎,至今令建筑大師們百思不得其解——其工程之浩大,造型之雄偉壯觀,結構之嚴謹,雕刻之精湛,氣勢之磅礴,實為“天下石工第一”,中國寺廟一大奇觀。

動態:法王寺10月開門迎客

千年古剎,皇家寺廟,無論歷史文化還是宗教地位,法王寺堪稱“出眾”。然而,自“文革”后,法王寺這顆“明珠”一直“藏于深山人未識”。1991年雖然恢復了宗教活動,但因受制交通等因素,長期以來一直香火清淡,游人稀少。

2003年,瀘州市佛教協會將佛學高僧德祥大師,從方山云峰寺調任法王寺住持。德祥到法王寺后從不向任何人“化緣”,憑借其深厚的佛學修為、良好的人品人格,八方講課時宣傳法王寺,贏得眾多居士的崇敬。“四年間,數萬居士來到法王寺,共主動捐資200余萬元,終于有了今天法王寺的格局。”大師稱,隨著國慶前后政府進山公路硬化工程的完工,沉睡已久的千年古剎法王寺將全方位對游人開放。“開放后的法王寺不以贏利為目的,將對所有游人和香客免收門票和停車費。”(文/華西都市報)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|