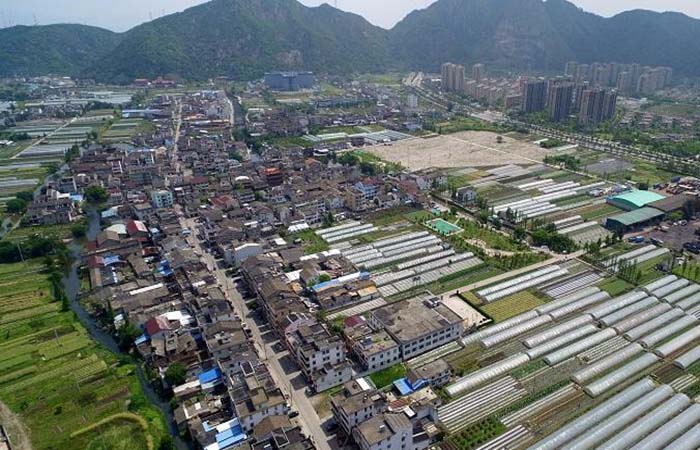

當前,龍灣區各地全面開展“大拆大整”專項行動,然而城中村改造中涉及的一些文物古建筑,是延續城市人文歷史的“生命線”,該如何處理城市開發與歷史建筑的存留的矛盾?

據悉,自去年以來,龍灣區不斷創新城中村改造歷史建筑保護的新路子,提出歷史古建筑就地保護、遷移保護、采集信息后拆取構件保存三種保護方式。目前,該區共有21處古建筑采取就地保護方式;24處古建筑將整體遷移搬遷;共3萬余件特色的構件采取拆取保存方式。

為切實做好歷史建筑保護工作,該區成立“歷史文化風貌保護協調組”,自小組成立以來,共召開協調會十余次,召集市文物局、市文保所、市規劃設計院等相關部門,抽調業務專家15名成立龍灣區歷史古建筑保護專家庫,組織現場評估走訪6次。

同時,對納入龍灣三年行動計劃的城中村改造重點改造實施范圍內的歷史文化風貌、“三普文物”現狀開展專項調查摸底。經統計,至2018年龍灣區城中村改造實施范圍內的新聯村、江前村、三郎橋村等26個行政村的“三普文物”中,共有區級文物保護單位10處、文物保護點5處、三普文物登錄點31處、三普文物信息點74處。在調查摸底的基礎上,為全區范圍內所有三普登錄點和信息點敲定獨一無二“身份證”,同時將三普登錄點、信息點信息抄告區工務局等部門和各街道辦事處,完善了不可移動文物保護利用情況通報和問責制度。

據悉,自去年啟動全市首例“大拆大整”中三普文物登錄點、信息點遷移保護工作以來,該區不斷創新城中村改造歷史建筑保護的工作路子,提出歷史古建筑就地保護、遷移保護、采集信息后拆取構件保存三種保護方式,有效避免有價值東西在大拆中被毀,最大限度保護利用。并率先研究制定龍灣區歷史古建筑保護處置流程,嚴格履行開展排查、信息送達、組織論證、申請審批、出具審批意見、確定保護方案、審定方案、組織施工驗收、檔案移交的工作流程,明確各個步驟的責任主體,確保古建筑拆遷處置流程合理合法合規。

目前,該區共有21處古建筑采取就地保護方式,如永中街道聯誼村吳炳文宅,在拆除周邊建筑后,古建筑完美地與下灣河道契合,最大限度呈現水鄉風貌;大拆大整中涉及整體遷移搬遷的古建筑共有24處,目前已完成保護方案專家論證,將分別實施遷移保護;已拆取建筑10處共3萬余件具有建筑特色的構件,暫時保存在區中心區管委會。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|