佛教在中國已經有近兩千年的歷史。中國佛教寺院的發展也經歷了從無到有,從小到大,從簡單到金碧輝煌的過程。從東漢起,中國經過三國兩晉南北朝,再從隋唐到明清。據統計,中國佛教寺院有數萬座,可以說,佛教寺院是中國歷史上一份豐厚的遺產。

接下來我們將介紹一些著名的寺院:

一、漢代寺院的狀況

漢代分為西漢和東漢,前后大致有400多年的歷史。一般認為,佛教傳到中國大約是東漢年間,到今天有近兩千年的歷史。漢代寺院比較有名是洛陽的白馬寺、西安的大興善寺。

洛陽白馬寺

洛陽白馬寺為中國第一古剎,是世界著名伽藍,乃佛教傳入中國后官辦的第一座寺院,被中外佛教界譽為“釋源”、“祖庭”。白馬寺創建于東漢永平十一年(公元68年)。現存的遺址古跡為元、明、清時所留。寺內保存了大量元代夾纻干漆造像如三世佛、二天將、十八羅漢等,彌足珍貴。1961年,白馬寺被中華人民共和國國務院公布為第一批全國重點文物保護單位。1983年,被國務院確定為全國漢傳佛教重點寺院。

白馬寺坐北朝南,總面積二百余畝,其主體建筑有天王殿、大佛殿、大雄殿、接引殿、毗盧閣等五重殿堂。

西安的大興善寺

始建于晉武帝司馬炎泰始至泰康年間(公元265—公元289年),距今1700余年,是西安現存歷史最悠久的佛寺之一。大興善寺是一座具有中外影響的古剎,被列為陜西省重點文物保護單位。

大興善寺初名名尊善寺,在西安市小寨興善寺西街,是西安存在時間最長的一座廟寺,它始建于晉朝,隨后被隋文帝擴建,在隋文帝時期,西安名為大興城,該寺占靖善坊,所以取城名“大興”,取坊名“善”,改名為“大興善寺”。唐朝時成為長安翻譯佛經三大譯場之一,是中國佛教密宗的發源地。

二、三國時代的寺院

建初寺建于后漢三國吳赤烏十年(247年),是繼洛陽白馬寺之后的中國第二座寺廟,也是南京地區、江南地區的首座寺廟,有“江南第一寺”之稱。

建初寺

建初寺-建初寺,位于南京市秦淮區,是孫吳時期江東首座寺廟,是繼洛陽白馬寺之后的中國第二座寺廟,也是江南首寺,南方最早建立的佛寺,今大報恩寺的前身。

2014年在大報恩寺遺址基礎上,復建建初寺;復建以此僅遺的三藏殿為基礎進行。作為今年對外開放的大報恩寺遺址公園的一部分,復建后的建初寺,其功能定位是弘法修行。

三、北朝時代的寺院

北朝起自北魏,后來北魏又分為東魏和西魏,最后東魏被北齊取代,西魏被北周所取代,共歷將近200年的時間。在這一時期內中,統治階級崇尚佛教,所以全國興起了修寺建塔的風潮。當時有很多寺院,如北魏時期洛陽城的寺院有很多。

永寧寺

永寧寺塔為北魏洛陽城的皇家寺院永寧寺中的塔。它是一座以佛塔為中心的佛寺,是專供皇帝、太后禮佛的場所。寺建于北魏孝明帝熙平元年(516),為靈太后胡氏所建﹐永熙三年(534)被大火焚毀。

永寧寺塔高9層,每面均做9開間,除了內部土心與外部瓦頂外,塔全部采用梁柱式木構架式樣,是一座純木構造的建筑。

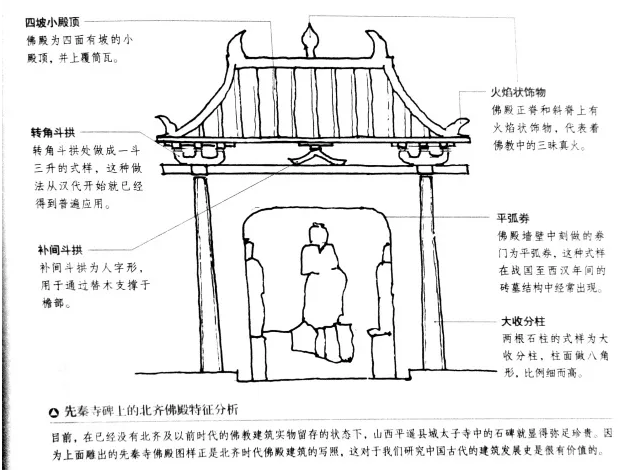

北齊時代佛寺

目前,在已經沒有北齊及以前時代的佛教建筑實物留存的狀態下,山西平遙縣城太子寺中的石碑,因上面雕刻出先秦寺佛殿圖樣正是北齊時代佛殿建筑的寫照。

太子寺

太子寺有兩絕,一絕是明代建造的五彩琉璃九龍壁,它的色彩與藝術裝潢并不次于北京北海的九龍壁。另一絕是北齊武平二年雕出的先秦寺的佛殿圖樣,說明北齊時代木構佛殿的建筑狀況,由于這個圖樣的存在,使我們知道北齊時代佛殿建筑的式樣。

圖中的佛殿為單間式,首先兩根石柱的式樣,柱平面做八角形,是一種大收分,比例細而高。這種大收分出現在北魏時代,一直延續到明清兩代。這是中國早期的木構建筑的做法。

四、隋朝時期的寺院

隋唐是佛教的黃金時代,寺院建筑多集中于長安、洛陽。隋文帝第一次為母建舍利塔的較為著名的有:雍州仙游寺、岐州鳳泉寺、秦州敬念寺等等。

仙游寺

仙游寺始建于隋文帝開皇十八年(598),稱“仙游宮”。隋仁壽元年(601),楊堅為了安置佛舍利,于十月十五日命大興善寺的高僧童真送佛舍利至仙游宮建塔安置,改稱仙游寺。

仙游寺現存清代正殿,內有泥塑佛像,前檐東西兩墻畫有哼、哈二將,正殿兩側有耳房,東西兩側還有廂房20余間,殿前有一口明代鐵鑄大鐘。在正殿的西北約60米處,有隋代修建的法王塔。塔身七層,通高35米,底層每邊長8.7米見方。法王塔的塔檐由十三層磚疊澀與反疊澀出檐,塔身各層正南面各有一券門,塔剎已毀。塔身逐層收分減高,疊澀出檐,形制屬密檐式塔。法王塔的北面20米處,有一石條砌筑的明代喇嘛式逼水塔,四方形塔座,覆缽形塔本。在正殿東面40米處,有一石徹喇嘛式普通塔,四方形石座覆缽形塔身,塔剎基本完好。

五、唐代佛教寺院

唐代社會經濟發展迅速,文化建設達到突飛猛進的地步,唐代建造了許多寺院,當時寺院遺留到今天的有五臺山的南禪寺、佛光寺等,這些寺院廟宇都是用木結構建造的,除此之外,在全國各地的還有風穴寺、法王寺等等。

南禪寺

唐代是中國歷史中佛教發展的興盛時期,也是五臺山發展的極盛時期。在五臺山現存的佛教寺廟中,唐建南禪寺和佛光寺最早,堪稱文物中的瑰寶。1937年6月,佛光寺被梁思成、林徽因發現,這無疑成為了中國建筑研究史上的重大事件。

南禪寺是我國歷史最悠久的一座唐代建筑,也是我國乃至世界最古老的木結構建筑。寺廟規模較小,由觀音殿、菩薩殿、十王殿和大佛殿組成,其中大佛殿為唐建中三年(公元782年)的建筑。大佛殿規模雖小,但制作精煉,手法古樸,飽含唐代大氣簡約的藝術風格。

佛光寺

佛光寺建在半山坡上。東、南、北三面環山,西面地勢低下開闊。寺因勢而建,坐東朝西。全寺有院落三重,分建在梯田式的寺基上。寺內現有殿、堂、樓、閣等一百二十余間。

從建筑時間上說,它僅次于建于唐建中三年(公元782年)的五臺縣南禪寺正殿,在全國現存的木結構建筑中居第二位。佛光寺的唐代建筑。唐代雕塑、唐代壁畫、唐代題記,歷史價值和藝術價值都很高,被人們稱為“四絕”。

六、五代時期的寺院

五代前后僅僅50多年,有梁、唐、晉、漢、周、五個王朝,這五個政權存在時期內也建立了一些佛教寺院。五代時期寺院留存在今天的以山西大云院為代表。五代式吳越王建造佛塔,當時共計建造有8400座塔,大大小小都有,均埋入國內名山。

大云院

大云院在山西平順縣城西北23公里龍耳山中。創建于五代晉天福三年(公元938年),初名仙巖院。天福五年建大佛殿,后周顯德元年(954年)建寺外七寶塔,至北宋建隆元年(960年)已有殿堂一百余間。

古人建造寺廟,往往選在深山幽谷之中,大云院也是如此。從高處俯瞰,龍耳山的九條支脈好象九條巨龍從三面環抱而來,形成一個半封閉的圓環,圓環的正中有一座小山丘仿佛一顆碩大的寶珠,大云院就座落在這顆“寶珠”下,因而古代的文人墨客把這里美稱為“九龍戲珠大云院”。

七、宋、遼、金、西夏時代的寺院

宋代佛教寺院都做成標準式樣,都按中國禮制制度進行布局。宋代寺院以中軸線貫穿全寺。與宋同時代的遼、金、西夏也有許多佛教寺院。宋代有開元寺、靈隱寺普陀山普濟寺等,遼金有開善寺大佛殿,西夏有戒壇寺、高臺寺、承天寺、海寶寺等。

宋代-定州開元寺

定州開元寺塔位于定州城內南門里東側,是世界上現存最高的磚木結構古塔。塔全部為磚木結構,平面八角形,十三層,高84.2米,平面由兩個正方形交錯而成。比例勻稱,外觀秀麗。塔有四個正面辟券門,其余四面設假窗,雕幾何形窗欞;塔內每層均有梯級,兩層之間形成八角形回廊。塔內有佛龕、彩繪。

位于定州市內的開元寺塔,是我國現存最高大的一座磚木結構古塔,有“中華第一塔”之稱。

西夏-承天寺

承天寺塔為一座八角十一層樓閣式磚塔,高64.5米,比西安的大雁塔還高0.5米。塔體建在高2.6米、邊長26米的方形臺基上。塔門面東,可通過4.8米的券道進入塔室。塔室呈方形空間,室內各層為木板樓層結構,有木梯盤旋而上。

承天寺塔身一至二層各面設券門窗式壁龕,三、五、七、九層設南北券門式明窗,塔身各層收分較大,每層之間的塔檐上下各挑出三層棱牙磚。各層檐角石榴狀的鐵柄上掛有鐵鈴,微風吹過,丁當作響。塔身十一層以上挑出五層棱角牙磚,上建八面攢尖頂剎座,其上立桃形綠色琉璃塔剎。四、六、八、十層設東西向多門式明窗,十一層設四明四暗圓窗。整座塔造型挺拔,呈角錐形風格,古樸簡潔。

遼金-山西大同華嚴寺

華嚴寺位于大同市中心的大西街,是依據佛教的七大宗之一——華嚴宗的經典《華嚴經》而修建的,故名華嚴寺。

寺內主要建筑有大雄寶殿(上寺)和薄伽教藏殿(下寺),其建筑、塑像、壁畫、壁藏、藻井等,都是我國遼代藝術的典范。

八、元、明、清時代的寺院

在建筑方面,元代在全國范圍內建造的總數達到150座,明代建筑繼承了漢唐代建筑風格,并達到了一個新的高度。明代在城池建設方面做了大量的工作。例如過去的城墻進行包磚。清代重修了很多寺院。清代大大提倡喇嘛教,建設了很多大型喇嘛廟。

元代-保國寺

保國寺,是寧波郊區靈山之麓的一座寺院,是中國現存最古老的木結構建筑之一,也是中國江南幸存的最古老最完整的木結構建筑,為中國重點文物保護單位。

明代-報恩寺

位于四川省綿陽市平武縣城中部的勅修報恩寺,是中國目前保存最為完好的明朝宮殿式佛教寺院建筑群,是平武地方古代歷史、文化、宗教和藝術遺跡的典型代表。

報恩寺由明代龍州宣撫司世襲土官僉事王璽、王鑒父子奉圣旨主持修建,始建于明英宗正統五年(1440年),距今已有560余年歷史。1956年被四川省人民委員會定為省級文物保護單位,1996年經國務院批準,升格為國家級文物保護單位。

它由山門、天王殿、大殿等建筑組成,占地面積1.3萬余平方米,建筑面積0.6萬余平方米。保國寺因杰出的文物價值而受到特別保護,現已無宗教活動,改設為保國寺古建筑博物館。

清代-承德普寧寺大乘之閣

大乘之閣的它所在的承德普寧寺,興建于清朝乾隆二十年(公元1755年),距今已有二百多年的歷史了。大乘之閣是普寧寺的主體建筑,也是全國著名的一座古代樓閣式建筑物。

大乘之閣是一座高大的木結構樓閣式建筑物,高36.65米。全閣構筑奇特。從外觀上看,前面六層,后面四層,左、右兩側各為五層。在第五層的四個角上,各建有一個四角攢尖式的屋頂,上置鎏金銅寶頂。在第六層的正中,又修有一個四角攢尖式的屋頂,頂上同樣安有一個鎏金銅寶頂。這五個四角攢尖式屋頂,都鋪著黃色琉璃瓦。它們和鎏金銅寶頂一起,在陽光的照射下顯得輝煌燦爛。這五個攢尖頂構成了一個立體的曼陀羅。這是藏傳佛教建筑的特有形式。

本文部分文字來源:張馭寰所著《中國佛教建筑》

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|