在你眼里,老街是一道風景;

在我眼里,老街是一塊傷疤;

你常常去欣賞老街,我常常去撫摸老街;

欣賞撫摸里,老街沒忍住,偷偷的哭了。

曾經,走過不少古鎮老街,但依舊相信還有更多被湮沒在歷史的縫隙中,風雨侵蝕數百年,門前流水依然淺……

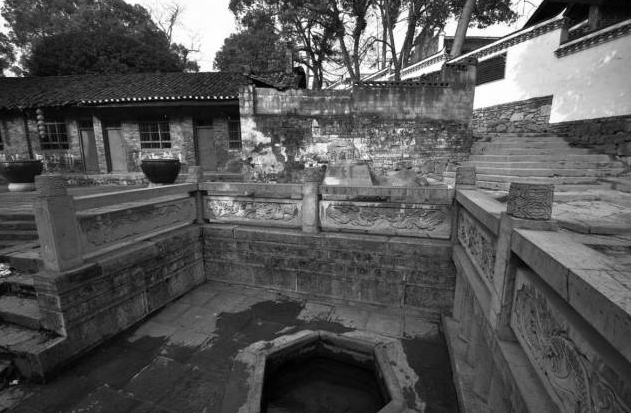

如今,那些古鎮與老街,那些青磚與瓦礫,那些石板路和臺階,或多或少的都在城市的建設中漸行漸遠。

人們喜歡古鎮,就像是喜歡童年的某種印記。古鎮老街看著你出生、成長、離家,你在外辛苦打拼,她卻一直在等你歸來。

2017年年初,大型紀錄片《記住鄉愁》第三季之《偏巖·尊賢崇德》、《安居·勇于擔當》、《西沱·與人為善》在中央電視臺中文國際頻道(亞洲頻道)首播后,迅速火遍了朋友圈,如此熱烈的關注,在于“古鎮”這一獨特的中華文化景觀,所引起的強烈的鄉愁共鳴。

記得住鄉愁,其實是一種“回不去”的訴求。在城鎮化迅速推進的今天,“進城務工”、“進城求學”、“離鄉背井”等等關鍵字耳熟能詳,“古鎮”一下子以一種更有吸引力的方式,讓我們重新審視,我們應該記住什么、珍惜什么,更在深層次上領會我們的文化之根,在城鎮化迅速推進的當下,不僅不是“累贅”、“包袱”,恰恰相反,無論是從商業上還是從文化上,這都是一筆真正值得我們去珍惜、保護的財富。

誠然,回不去的地方才叫故鄉,忘不掉的情懷便是鄉愁。

目前,中國現有“古村落”5000個左右,歷史文化村鎮和鄉土建筑遺產之多、地域分布之廣,世界罕見。從1980年代末開始,古鎮就不斷經歷著“遷舊建新”、旅游開發的考驗。這些曾因貧窮而幸存的古鎮徘徊在得失之間。它們失去的,不僅是那些古建筑,還有那些古老的生活狀態。

對于這片鄉愁的最后棲息地,如何讓其適應現代化進程,讓其文化屬性與商業屬性兼顧,便是當下古鎮開發與保護面對的重要課題。

或許是出于保護的目的,一些老建筑被收歸公有,卻因為無人居住和缺乏維護而破落不堪。走進一間未上鎖的老屋,屋頂的木椽早已腐朽,抬頭可見天空被分割成大大小小的幾片;蔽敗的屋梁上貼著的那些發黃報紙,還可以隱約看見領袖語錄的字樣,證明在數十年前,這里曾有人居住。

沒人能準確地敘述出,這個曾經繁勝一時的古鎮是從什么時候開始逐漸喪失商業功能的。這是一個漫長而漸變的過程,或許與兵禍、戰亂和社會變革有著密切的關聯。

最讓當地老人們記憶深刻的,還是抗戰期間的繁華景象。如今剩下的除了回憶,就是那歪歪斜斜布滿苔蘚的老宅。在這里都市快節奏生活方式穿不透幾十株老黃葛樹層層疊疊的枝葉屏障,時間也因古鎮磁力在這里陡然放慢均勻步伐。

對于大多數古鎮原住民來說,“被開發”不僅是一段歷史的結束,而且是另外一種情緒和生活的開始。而在城市化不斷進程中現代商業和“假古董”交融下,那些“古鎮”的未來,變得更加撲朔迷離。

完整文章收錄于《元素》雜志總第50期

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|