現在,不少城里人都喜去農村游玩,住一住民宿,體驗一下農家樂。但也有人吐槽一些地方扎堆上馬鄉村游,農家樂、豆腐房、采摘園成了千篇一律的標配;有的地方模仿別人的景觀,砍樹填湖、拆古建今,丟了“泥土氣息”。鄉村游如此生搬硬造,難免同質化,沒有自己的特色,好景不會太長。

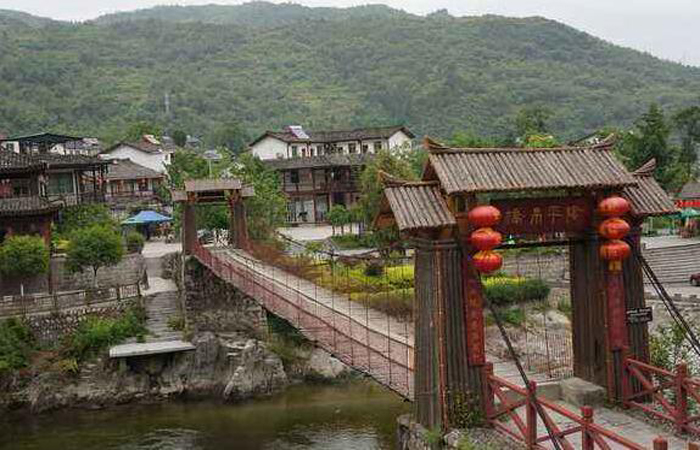

鄉村游核心就是“鄉村”二字,應該保持其“原汁原味”。各地農村“千村千面”,有的特在文化、特在生態、特在產業,許多村莊形態是千百年形成的,有深厚的內涵和積淀。鄉村游要科學規劃,既尊重農耕文明,又遵循鄉村發展規律,深度挖掘鄉村文化內涵,真正把農民生活、農村風情、農業特色有機結合起來,讓更多游客體驗與眾不同的鄉村韻味。在此基礎上完善交通、衛生、食宿等設施,才符合鄉村游的本意。這樣的原生態特色旅游,才有持續的吸引力。

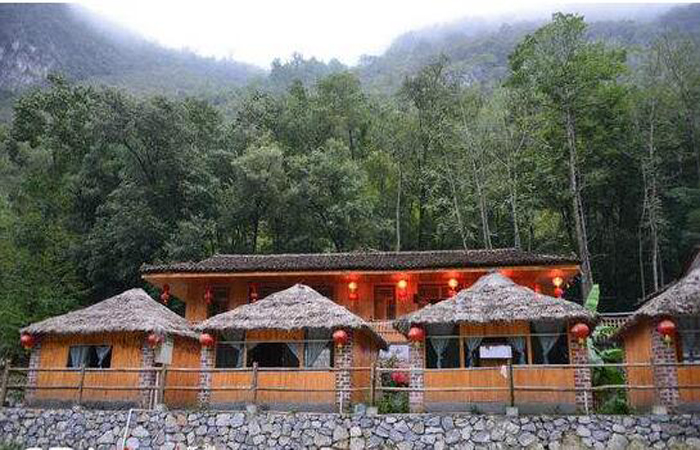

順應市場變化,鄉村游亟待提檔升級,推進供給側結構性改革,從“吃農家飯、住農家房”的簡單形態,向多元化、休閑化、綜合化轉變。中央一號文件提出,利用“旅游+”“生態+”等模式,推進農業、林業與旅游、教育、文化、康養等產業深度融合。豐富鄉村旅游業態和產品,發展富有鄉村特色的民宿和養生養老基地。鼓勵農村集體經濟組織創辦鄉村旅游合作社。完善休閑農業、鄉村旅游行業標準……一系列高含金量政策舉措,為鄉村旅游產業轉型發展提供了動力。

鄉村游是分享式、體驗式旅游,要注重游客個性化需求。政府不能大包大攬,要發揮市場力量,私人定制適應不同游客群的旅游產品。有人擔心同質化,實際上,做足“旅游+”的文章,空間很大。比如浙江寧海,通過“旅游+健身”,用登山步道串聯美麗鄉村,帶活了沿途民宿;有的“旅游+教育”,開設農耕文化、傳統手工課等,成為不少家庭的親子樂園;有的地方“旅游+體育”,借助山地馬拉松、單車賽等運動項目,為游客提供更豐富的體驗。關鍵是要花心思培育。

發展鄉村游的主體是農民,絕不能把農民丟到一邊。政府應加強指導,幫助村民解決資金、技術、服務等問題,要大力扶持農戶和農民合作社,讓農民群眾自己干、自己闖;引導進入農村三產融合的新型經營主體、社會資本,與農民建立更加緊密的利益聯結機制,讓農民分享更多增值收益,讓游客能“望得見山、看得見水,記得住鄉愁”。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|