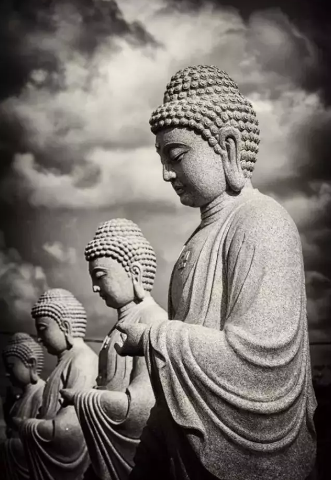

為什么同樣是房屋建筑,獨(dú)寺廟有一種讓人心安的力量?不管是西方還是東方,歷史最悠久的建筑都有教堂或寺廟。對(duì)人類來說,寺廟不僅僅是一種建筑,更是一種信仰。

01

無論是“南朝四百八十寺,多少樓臺(tái)煙雨中”,還是“清晨入古寺,初日照高林”,中國的寺廟多建在山林間,自有一種“深山藏古寺”的格調(diào),一種超脫物外的氣質(zhì)。

在這樣的意境中,相信每個(gè)人都會(huì)安靜下來,仿佛這樣自己也可以進(jìn)入禪的境界。

古代,寺廟主要是用來祈福祭祀的,本身自帶儀式感和莊重感。現(xiàn)在,雖然很多地方的寺廟已經(jīng)成為旅游景點(diǎn),但是這種莊重感早已在我們的思維中根深蒂固,難以磨滅。來到此處,便油然而生一種對(duì)神明的敬畏。

02

中國寺廟的布局,整體來說:結(jié)構(gòu)方正,層層推進(jìn)。如果我們采用俯視的角度來看整體布局,就會(huì)發(fā)現(xiàn)方是寺廟的主要特點(diǎn)。寺廟的布局一般是按照山門、天王殿、大雄寶殿、法堂、藏經(jīng)樓、方丈室的順序,以中線為軸,呈對(duì)稱樣式。

這樣的排列,特別符合人們的視覺習(xí)慣,把重要的東西集中在一條軸線上,層層遞進(jìn),越往里面推進(jìn),等級(jí)越高,也就越莊重。而且一般情況下,寺廟的方位都是坐北朝南。到達(dá)山門之前,一般都有一條長長的進(jìn)香道,朝圣者在爬山的過程中不斷消耗體力,卻加強(qiáng)了意志力。踏上進(jìn)香道的那一刻,便離寺廟更近了一步。

▲安徽省九華山上的進(jìn)香道

進(jìn)香道的盡頭,就是山門,又稱作三門,一般由并列的三扇門組成。

中間一扇大門,兩旁兩扇小門,即“空門、無相門、無作門”,總稱“三解脫門”。(中門:空門;東:無相門;西:無作門)有的山門還建成了殿堂的樣式,兩側(cè)有兩個(gè)手持金剛杵的力士充當(dāng)門衛(wèi),鎮(zhèn)宅保平安。個(gè)別地方是哼哈二將,合口的是哼將,嘴巴微張的是哈將。

▲遼寧省雙靈寺山門

古時(shí)普通人只能走偏門,正門是給重要人物走的,一般只在大法會(huì)時(shí)才打開。

現(xiàn)代有很多地方也不走中間的門,一方面表示謙虛,不居功,不自傲;另一方面就是因?yàn)椋虚g的門是給出家人走的,表示遁入空門。

從左邊門進(jìn)時(shí)先跨左邊腳,從右邊門進(jìn)時(shí)先跨右邊腳,進(jìn)院子的方式是以順時(shí)針繞建筑走動(dòng),順時(shí)針的方向在古印度中表示吉祥。不得從中軸線直奔目標(biāo),也不得大聲喧嘩。這樣的規(guī)矩,傳下來有幾千年了。

▲浙江省雪竇山資圣禪寺露天彌勒佛像

過了山門,就是天王殿。這里是未來佛——彌勒佛的殿堂,彌勒佛是笑著對(duì)院外的,寓意笑迎八方,彌勒佛的兩側(cè)是四大天王,四大天王代表了形成這個(gè)世界的四種形態(tài):地、火、水、風(fēng)。我們常說的四大皆空,就是指這四種形態(tài)都沒有,而四大天王又寓意著風(fēng)調(diào)雨順。

南方增長天王:掌青光寶劍一口,職“風(fēng)”。(因?qū)殑︿h利,取諧音)

東方持國天王:掌碧玉琵琶一面,職“調(diào)”。(琵琶可以調(diào)音,取諧音)

北方多聞天王:掌混元珠傘一把,職“雨”。

西方廣目天王:掌紫金花狐貂一只,(白鼠)手拿龍或蛇,職“順”。(貂皮摸著手“順”,取諧音)

彌勒佛的背后則是韋陀菩薩,為四天王座下三十二將之首,是佛教護(hù)法神。韋陀背對(duì)彌勒佛,面向大雄寶殿,該像為立像,兩足平立,十指合掌。杵的位置則很有講究:

如果韋陀杵扛在肩上,表示這個(gè)寺廟是大的寺廟,可以招待云游到此的和尚免費(fèi)吃住三天;如果韋陀杵平端在手中,表示這個(gè)寺廟是中等規(guī)模寺廟,可以招待云游到此的和尚免費(fèi)吃住一天;如果韋陀杵拄在地上,表示這個(gè)寺廟是小寺廟,不能招待云游到此的和尚免費(fèi)吃住。

韋陀菩薩儀表莊嚴(yán),與彌勒佛剛好相反,目光銳利,態(tài)度高傲。

▲北京雍和宮韋陀菩薩

曾有個(gè)說法是,彌勒佛和韋陀菩薩本身是在兩個(gè)廟里,但是彌勒佛熱情好客對(duì)什么都不在乎,所以雖然香火鼎盛但是入不敷出;韋陀菩薩則是太過嚴(yán)肅,導(dǎo)致香火斷絕,最后,佛祖一拍大腿,說你們就在一個(gè)廟里吧。

于是,前面是彌勒佛,笑迎八方;后面是韋陀菩薩,管理財(cái)務(wù),錙銖必較,寺廟就很好地維持了下去。

稍微大型的寺廟中,天王殿兩側(cè)還備有鐘樓和鼓樓。早上敲鐘,晚上敲鼓,晨鐘暮鼓。這是一種報(bào)時(shí)和集合僧侶的方式。集合時(shí)不可大聲喧嘩,隨意行動(dòng),以免影響秩序。

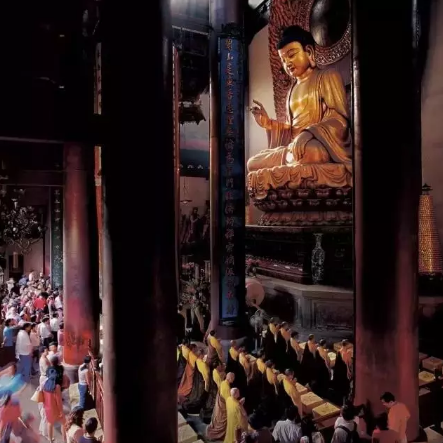

▲杭州靈隱寺大雄寶殿

之后就到了大雄寶殿。大雄寶殿,幾乎所有的寺院都有,這是寺院里最重要的大殿,是寺廟中心主體建筑。

大雄寶殿中供奉的是釋迦牟尼佛的佛像。“大雄”是佛的德號(hào),“大”者,包含萬有;“雄”者,攝伏群魔。因?yàn)獒屽饶材岱鹁咦銏A覺智慧,能雄鎮(zhèn)大千世界,因此佛弟子尊稱他為“大雄”。寶殿的“寶”,是指佛法僧三寶。

▲樂山凌云寺的大鼎

大雄寶殿前大院正中擺放著一個(gè)大寶鼎,通常刻有該寺寺名。其北則擺放有燃香供佛的大香爐。殿前各有旗桿一對(duì),旗桿頂部各有一個(gè)幡斗,有的還設(shè)一對(duì)雕龍柱或一對(duì)玲瓏塔。殿內(nèi)佛像前張掛著許多經(jīng)幡、歡門及各種法器,使大雄寶殿顯得莊嚴(yán)肅穆,令人肅然起敬。

規(guī)模較大的佛寺在大雄寶殿兩旁還有東西配殿。東為伽藍(lán)殿,供像三尊:波斯匿王(中)、柢陀太子(左)、給孤獨(dú)長者(右)。西為祖師殿,專祀該宗奠基與功績(jī)卓著的祖師。再向后一般就是四堂,即法堂、照堂、講堂、經(jīng)堂。但是由于不同寺廟的等級(jí)和大小,四堂也不是全部都有的。

▲浙江省寧波市阿育王寺的法堂和藏經(jīng)樓

法堂是闡釋佛法的地方,照堂一般與法堂相連,是用來處理其他事物的。由于法堂在前,照堂在后,所以光線不足,取名照堂就是希望佛光普照。

講堂也是講解佛教經(jīng)典,經(jīng)堂不是藏經(jīng)閣。藏經(jīng)閣是一般來說是寺院的圖書館,管理各種書籍,而經(jīng)堂則是存放佛教經(jīng)典的。

從前到后,仿佛都有神明在上方注視,所以內(nèi)心有一股敬畏之情油然而生。而且這樣方正的布局,給人一種規(guī)矩、秩序之感,烘托出寺廟莊重典雅的氣氛。

▲河南少林寺

03

如果寺廟中的塔體、香爐、油燈是一種無言的禪意,那么寺廟中的對(duì)聯(lián)佛偈則是一種直白的禪意。

臺(tái)灣臺(tái)中慈善寺:

上聯(lián):凈土蓮花,一花一佛一世界。

下聯(lián):牟尼珠獻(xiàn),三摩三藐三菩提。

杭州靈隱寺:

上聯(lián):峰巒或再有飛來,坐山門老等。

下聯(lián):泉水已漸生暖意,放笑臉相迎。

北京潭柘寺:

上聯(lián):大肚能容,容天下難容之事。

下聯(lián):開口便笑,笑世間可笑之人。

這些留存下來的對(duì)聯(lián),往往都有讓人內(nèi)省的功能。無論是思考輪回還是關(guān)注當(dāng)下,抑或笑對(duì)人生,不同的內(nèi)容有不同的意識(shí)形態(tài),能讓人從內(nèi)心深處自查自省。這是一種靜謐的力量,一種心安的力量。

▲南京靈谷寺

04

寺廟的建筑在選址的時(shí)候,一般也遵從風(fēng)水之說,“藏風(fēng)聚氣,得水為上”。因常常依山傍水而建,很多寺廟也因水得名,如甘露寺、潭柘寺等。

除去自然水體,如泉、溪、潭的利用,寺廟中往往也有自己打的水井,因其宗教色彩的渲染,井水也被賦予了清洗塵世紛擾和污濁的功能。

即便沒有自打的水井,一般也都有人工建造的放生池,水中往往種植著荷花、浮萍,放生池中多是放生的烏龜。荷花自有出淤泥而不染的清潔之氣,靜謐安神,烏龜?shù)囊粍?dòng)不動(dòng)則表示安靜悠閑。

05

寺廟常常因?yàn)楣艠愣雒窳寒嫍潱瑲鈩?shì)恢宏的古樸建筑體現(xiàn)了傳統(tǒng)建筑的魅力與光彩。

但是,無論是殿堂、亭臺(tái)、塔體,甚至是香爐等物品,基本都是以莊嚴(yán)大氣見長,而這樣的寺廟又因?yàn)樗镜淖诮绦怨δ埽屓烁X肅然起敬。

寺廟在建設(shè)的過程中,也通過植物與建筑體、水系等相互配合,組成“風(fēng)道”,以便將清新涼爽的空氣引入其中,提高環(huán)境的舒適度。植物也可以通過枝葉的反射,防止聲波穿透,以減弱噪音,通常采用的方式是喬木、灌木、草體相結(jié)合,高大、枝葉密集的樹種隔音效果較好。

寺廟的景觀設(shè)計(jì),不僅僅是物質(zhì)上的美化功能,更是一種實(shí)用型的設(shè)計(jì)智慧,也是一種禪宗意境的彰顯,以及在宗教文化熏陶下對(duì)美學(xué)創(chuàng)造性的思考與追求。

寺廟園林一般由一條山道通往寺廟主建筑建群,植物景觀常常結(jié)合叢林、溪流、山道的自然特色,給人以莊嚴(yán)、肅穆的感覺。而在感觀上,幽靜神秘,隱忍漸入具有濃厚宗教氛圍的景致,加上哲理性的話語,綜合形成了一個(gè)具有禪意的生活空間。

細(xì)細(xì)想來,從進(jìn)香道的洗禮,到山門的警醒,再到天王殿的笑對(duì)一切,大雄寶殿的佛法無邊,佛偈的心理暗示,景觀布局的靜謐,每一個(gè)細(xì)節(jié)都營造了一種讓我們安心的禪意空間。

在這樣一個(gè)禪意的空間里,我們自然達(dá)到了一種清逸起于浮世,紛擾止于內(nèi)心的境界。(文/網(wǎng)絡(luò))

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|