當前正在掀起一股特色小鎮的開發熱潮,我們不難發現其背后有著深刻的社會發展背景。通過簡單類比我們不難發現,此輪特色小鎮建設熱潮與上世紀80年代的城鎮化有著本質的不同——上一輪城鎮化發展熱潮是由鄉鎮工業發展帶動起來的,是工業化快速發展階段的城鎮化,基本特征表現為“城鎮像農村,農村像城鎮”。

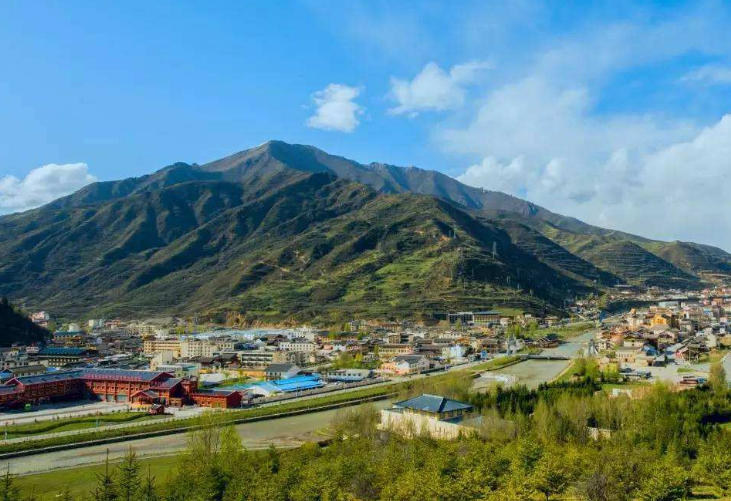

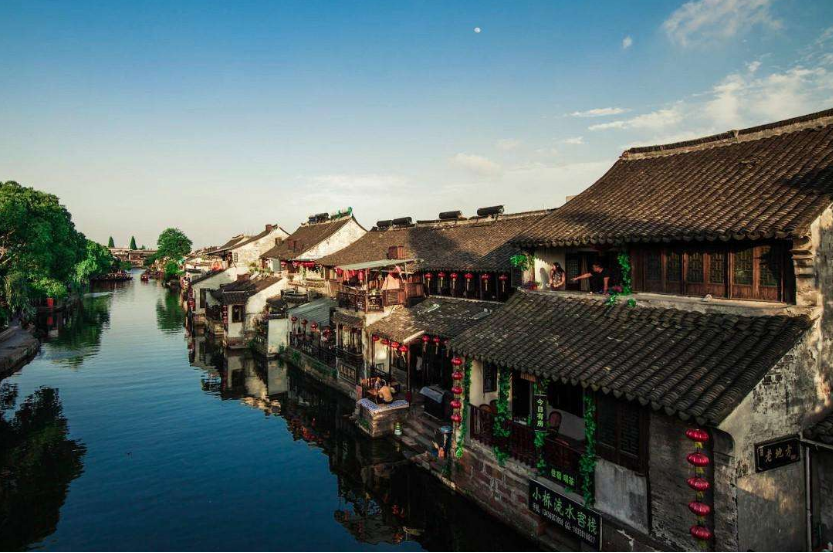

而這一輪特色小鎮建設,是建立在工業化進入中后期,城市化進入深度發展的背景下產生的,是后工業化階段的新型城鎮化,其基本特征表現為“比城市更友好,比鄉村更文明”。可以說,此輪特色小鎮建設,是城市化發展到高級階段的必然產物。特色小鎮是都市經濟的高級形態,而不是像表面上看到的那樣簡單。

首先,特色小鎮建設不同于房地產開發。通常來說,房地產開發是一個短期過程,主要追求的是快開發。從拿地到銷售一般周期為2-3年,部分規模比較大的項目開發能夠持續5-8年。但相對于房地產開發,特色小鎮的開發建設是一個長期過程,需要從土地一級開發,二級開發,到招商引資、產業發展,再到區域商業運營與服務,不斷滾動形成發展及盈利的良性循環。就一般規律而言,要把特色產業培育基本成型,至少需要10年乃至更長的時間,因此特色小鎮的開發周期通常都要10-20年來計。

其次,小鎮一般從遠郊大盤起步,或依托現有小鄉鎮來建設,這些地區的政府行政職能并不能與高水平服務要求相適應。一般情況下,小鎮在行政區劃下可能僅歸屬于縣級政府甚至鄉鎮政府,政府的組織架構和人員配套不足以支撐特色小鎮的運營,還需要有專門的團隊來運營。以業內聞名的良渚文化村委例,萬科在良渚村內執行了醫療、教育、宗教、交通等職能,興建了學校、教堂、寺廟、圖書館等一批公共設施,還開通了往返城區的業主班車。早起小區內無派出所,萬科還組建物業團隊來執行小鎮的治安和城管功能。總體來講,公共服務開支成本巨大,而且不可能有稅收來源支撐。這也導致小鎮的運營營收在小鎮首期經營9年后才開始逐步實現正現金流,11年后實現盈利。

最后,特色小鎮真正的持久生命力在于產業立鎮。特色小鎮一定要有房地產參與,但絕對不能房地產化。在人口規模不足、產業動力不足的情況下,即使再好的規劃,也沒有辦法實現。還拿良渚文化村為例子,2012年針對良渚文化村內的新街坊招商,但到場80多商戶沒有一家最終在此開店,商家們紛紛表示,村內人流量太少,商鋪生意開不起來。

衡量小鎮開發建設成功有兩個重要指標:常住人口與就業率。如果小鎮沒有給當地創造就業機會、提高居民收入以及吸引人居住,只依靠旅游帶來的“流動人口”是很難持續發展的。當然二者之間需要平衡。如果只創造了就業和財富,那就不是小鎮而是一個產業園,如果只是居住、消費貢獻很低,也不能給地方政府帶來持續稅收,那只能是一個臥城,也不具備長久的活力。

綜上所述,當前特色小鎮建設要循序漸進,避免跟風炒作,因時、因地、因人制宜,杜絕形象工程,防止同質化和泡沫化,同時要避免特色小鎮被房地產和資本綁架,預防把特色小鎮變成新一輪的圈地運動。特色小鎮不是一天就煉成的,而是需要在我們政府正確引導及市場力量推動下,通過調動各方積極性,才能打造出一個個具有長久生命力和競爭力的特色魅力小鎮!

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|