在數千年的歷史長河中,中華民族遭逢了無數劫難,但每每渡劫,總能化險為夷,靠的就是農耕文化的韌性。當其它文明古國無一例外的消亡在歷史長河中,唯有中華文明不曾斷絕,不得不說農耕文明具有巨大的包容性與與時俱進的血液更新能力。

下面章節將為您總結維系民族血脈的,不可磨滅的農耕精神。

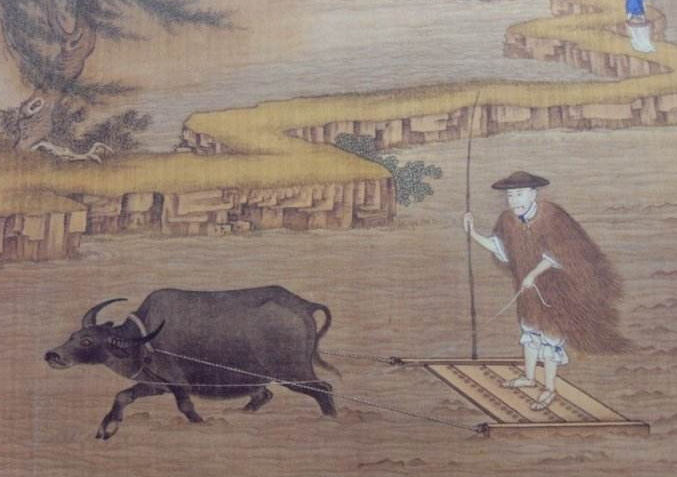

1、吃苦耐勞 辛勤耕耘

魯迅說:世界上最能吃苦耐勞的人是中國農民。

分布在從嶺南到漠北、從東海之濱到青藏高原的廣闊大地上的農業文明遺址,見證著作為世界農業的起源中心之一的中國農業的久遠,見證著作為世界上最能吃苦耐勞的中國農民的辛勞。而這種歷史被近年在湖南澧縣彭頭山、道縣玉蟾巖、江西萬年仙人洞和吊桶巖等地所發現的栽培稻遺存延伸到了一萬年以上。

中國農民所創造的輝煌歷史和燦爛文明被他們辛勤耕耘著的大地忠實地保存了下來。

2、自力更生 豐衣足食

在中國,幾乎每個人從小就懂得一個道理:自力更生,豐衣足食。當你翻開中華民族五千年文明史,一條凝重清晰的生命線會清晰凸顯——自力更生、艱苦奮斗。自力更生,艱苦奮斗是中華民族不斷的根,不滅的魂。

毛澤東主席的名言:“我們中華民族有同自己的敵人血戰到底的氣概,有在自力更生的基礎上光復舊物的決心,有自立于世界民族之林的能力。”

自力更生是中華民族屹立于世界民族之林的奮斗基點。

3、自強不息 厚德載物

天行健,君子以自強不息;地勢坤,君子以厚德載物。

從古至今,自強不息的精神深深熔鑄于中華民族的靈魂之中,多少學子為追求真理,實現理想而懸梁刺股,苦苦探求;多少英雄豪杰為抵御外辱,保衛國家而不惜拋頭顱,撒熱血;多少仁人志士為百姓利益,人民幸福而孜孜追求,奮斗不已……

他們為什么會這樣?

他們受到的正是這自強不息的民族精神的激勵,也正是這種精神,才使偉大的中華民族生生不息,巍然屹立,才使燦爛的中華文明延續至今。

4、團結互助 凝聚力量

俗話說:“一個籬笆三個樁,一個好漢三個幫。”我們也常說:“團結就是力量。”

一塊塊磚,只有堆砌在一起才能建成萬丈高樓;一滴滴水,只有匯入大海才能獲得永存!一個家庭只有團結和睦,才能美滿幸福;一個國家,只有團結起來才能昌盛發達。

團結互助是中華民族的傳統美德,歷史上不乏將相和,仁義巷,赤壁之戰的團結互助的典故,我們只有團結互助,才能擔當起建設祖國的重任,社會才能和諧發展。

5、敬畏自然 天人合一

中國古人向來尊重自然,形成了“敬天畏天”“天人合一”的哲學思想。

古人認為人類與自然合為一體,人類社會是自然這個大生態系統中的子系統。人們順應“天時”(即四季變化、晝夜長短、作物生長快慢、日月星辰移位等種種規律),根據“天時”來安排農業生產、生活節律、社會事務。

不僅如此,“敬天畏天”的思想也滲透到古人的政治、文化生活中,如儒家的禮制規定,飲食、輿服、宮室、車旗等須有度有制,不得逾越。

這樣的認識已經觸及了生態倫理的根本實質,折射出古人的生態智慧。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|