沂蒙之南有個世代貧瘠的小村,最窮村落,80后姑娘卻把這里變成了一個夢之地。朱家林,坐落在沂蒙山腹地,曾經的紅色圣地,隨著時光褪色,青壯年遠走,如今只剩下留守老人。

像很多空心村一樣,共140戶人家,一半已久無人居,老院里,不見人煙只見樹,與破落的院墻相依。也有人想過幫這個村子一把,縣里請過許多“專家“來過朱家林,看了一圈撂下一句話就走了,“這里啥都沒有,不具備旅游開發條件。”一句話,給這個地方下了絕癥診斷。

諾大的村子,只有70來個古稀老人,傳統種植,花生玉米,維持他們飽腹的口糧,這些老人怎么也沒想到,混著過了一輩子的人生,會被一個叫宋娜的姑娘徹底改變。生于斯,長于斯,關于宋家村,宋娜的記憶全是小時候,村口桃花十里,灼灼芳華,如今田園將蕪,人歸何處?

難道,自己也要一去不回頭,像村里其他年輕人那樣,讓這里成為又一個“回不去的故鄉”嗎?當時的她,已“漂泊”在外許久,警官學校法學畢業,卻對設計充滿興趣,輾轉于深圳、成都、昆明、浙江的酒店,做了五年獨立設計師,又在中國美院進修,與空間設計結緣十幾年。

經過她手,無數園林空間煥然一新,那么為什么不把自己這項才能,用來幫家鄉改頭換面呢?不靠山靠水,村子也能找到別的發展機會!秉著這樣的信念,宋娜帶自己的年輕團隊,住進了朱家林。

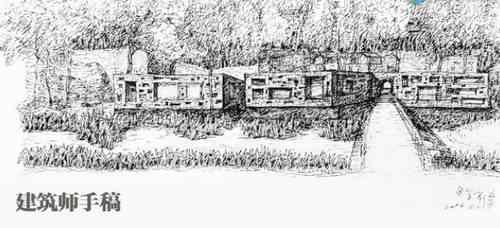

吃住都在老鄉家,天天和老鄉打交道一群人用最快的速度,熟悉著朱家林的現狀。空間設計出身的宋娜,基本的思路就是,把這里空落破敗的房屋,注入時下最流行的民宿元素,讓它重新煥發活力,吸引現代人的目光。這個前衛的思路,對村民來說,既新奇,又懷疑,看著他們的設計圖紙,漂亮是漂亮,可是真的能讓這兒起死回生嗎?

宋娜用誠懇和務實頂著壓力,推動著這個項目,不像一般的鄉土重建,她沒有把村民遷出去,而是讓他們成為主角。為了最大程度保留村子的原味,宋娜拜訪了村里的老木匠石匠,石砌干碴墻,棗木屋脊榆木梁,這些古老民俗的特點,她一一在設計中體現。

村里空著的土坯,以村民入股的方式,重新打造成民宿、青年旅舍。從設計、到施工,村子里一天一變化,村里的老人在路上轉一轉,“誒喲,又比前幾天更漂亮了”。大家從心底里明白,這姑娘是真的為了村子好。耗時整整兩年,朱家林的改造終于完成。

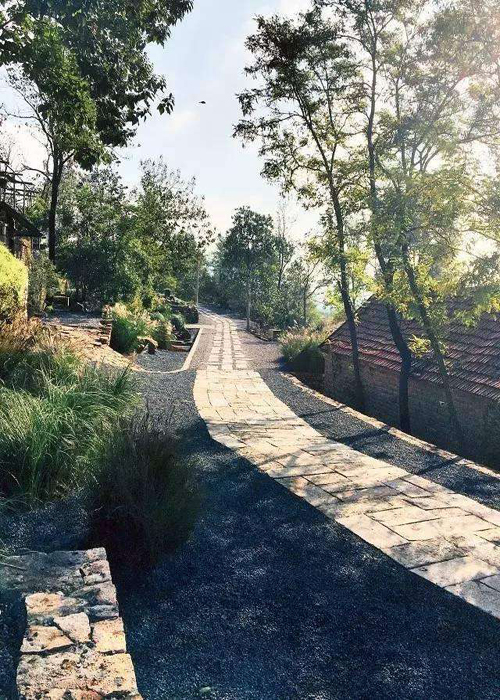

青石板交錯延伸,取代塵土飛揚的黃土路,破舊的石砌危房如今整齊陳列,充滿現代設計感。改造后的朱家林,有民宿區,也有藝術體驗館。在民宿區,你會看到很多風格的建筑。有黑白極簡的北歐風,線條簡單大氣,充滿后現代氣息。還有村民家改造的家庭旅館,請當地木匠做出了原木風,古樸醇厚,內部使用的天然木料,又透著生動自然的味道。

村里的孤寡老人,成了民宿的服務管家,一方面讓他們老有所依,另一方面,也給民宿的管理帶去了方便。作為最熟悉這片土地的人,這些“管家”們把自種的玉米紅薯、蔬果做成吃食,農家特有的土特產,吸引人們來住宿體驗。

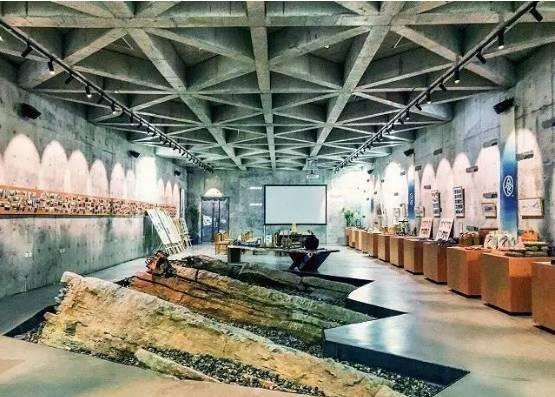

除了民宿,朱家林的藝術生活館,也是宋娜當初設計的重要環節。很多人覺得在一個貧困村,做這種附庸風雅的東西,沒什么實際價值,宋娜卻說:“藝術,也不應該只是城里人的專利。"

這個藝術館,外館像很多大城市的博物館,走進室內,藝術陳列品擺放生動,逼格瞬間滿值。館中突出地面的幾塊巨石,據說已有上萬年歷史,宋娜在設計之初特地保留。清水泥的前衛風,混搭著鄉村匠人的精心手作,布藝、陶罐,全都是老匠人用時間醞釀而成。這些,也都成了朱家林的特色,來到這里游玩的家庭,可以體驗陶瓷制作,也可以將喜歡的工藝品直接買回家,村民的收入由此而來。

漸漸地,朱家林在外也有了名氣,改造得到了社會的關注,田間地頭的生態農副產品,還有獨具匠心的手工制品,都有了銷售的渠道。生活美學無處不在,小布鞋,虎頭帽,農村古樸粗糲的溫暖力量,代代流傳的“工匠精神”在這個藝術空間里發揚光大。

重煥生機的朱家林,吸引了更多的年輕人,青年藝術家與設計師,紛紛來此,村里的老匠人們一起,把這里變成了創意圣地。當地的藍染工藝,結合時下流行的設計元素,讓一個叫琳達的外國女孩,也慕名來此。著迷于這里的服飾特色和織染工藝,她甚至決心在這里創業和生活。

這個當初留不住年輕人的空城,如今有源源不斷的新鮮力量涌入,而這些,都是源于宋娜當初的堅持。未來,宋娜說自己在朱家林建設更多的主題民宿,讓許多城市人,能回到這里,成為鄉村真正的主人。

不要忘了在哪里開始,你才不會在前方跌倒,讓你對未來充滿信心的,始終是,初心的力量。

圖片源自豆瓣遇見朱家林,版權歸原作者

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|