高僧、大師都對佛經(jīng)有深入的研究,是佛教寺院中的骨干力量。一個(gè)寺院有高僧、大師居住,寺院也會(huì)因此聞名天下。

中國歷史上有很多高僧、大師與一些寺院結(jié)下了不解之緣。比如慧遠(yuǎn)大師與廬山東林寺、布袋和尚與岳林寺、達(dá)摩祖師與少林寺、清涼國師與五臺(tái)山、康僧會(huì)與建初寺、六祖慧能與南華禪寺、玄奘與長安大慈恩寺,等等,這些高僧、大師與這些寺院均留下了許多動(dòng)人的故事。

劉薩河與阿育王寺

阿育王寺距今天的寧波市區(qū)16公里,全寺占地面積8萬平方米,建筑面積14萬平方米,計(jì)有山門、天王殿、大雄寶殿、舍利殿、藏經(jīng)閣、云水堂、方丈室、左右?guī)俊⑷悍抗灿?jì)6000多間。寺內(nèi)存《大藏經(jīng)》之《青龍藏》一部,佛經(jīng)1600多卷,至今依然完整。

相傳,佛滅200年后印度有轉(zhuǎn)輪圣王,名阿育王,造八萬四千佛舍利塔,派遣使者送往世界各地供奉。在中國境內(nèi)有史可考者有17處,這其中包括建康(今南京)長干寺阿育王塔及勤縣(今寧波)阿育山阿育王塔兩處在內(nèi),此兩處的阿育王塔傳是用來供奉“佛發(fā)舍利”的阿育王塔。直到今天,寧波阿育王寺內(nèi)還珍藏著佛教珠寶“釋迦摩尼真身舍利”,成為鎮(zhèn)寺之寶。

關(guān)于阿育王寺的來歷,據(jù)有關(guān)史料記載,晉武帝時(shí)期,有西域胡人劉薩河在病重生命垂危當(dāng)落地獄時(shí),見觀音大士謂曰:可往洛陽、臨淄、建康、鄞縣、成都無處,有阿育王塔,訂禮悔罪,并出家為沙門,可免入地獄。劉薩河因此出家,游訪參拜禮塔。一日至鄞縣烏石山,聞鐘聲,得舍利寶塔,并于此地建剎奉塔,這就是阿育王山舍利殿的由來。

慧遠(yuǎn)與東林寺

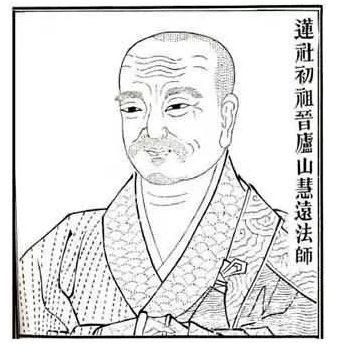

東林寺是中國佛教凈土宗的發(fā)源地,東晉太元十一年(386年),名僧慧遠(yuǎn)在此建寺講學(xué),倡導(dǎo)“彌陀凈土法門”,并創(chuàng)設(shè)蓮設(shè)。東林寺在高僧鑒真東渡日本之前,曾來過東林寺,后偕東林寺僧智恩同渡日本,慧遠(yuǎn)和東林凈土宗的教義也隨之傳入日本。至今日本東林教仍以廬山東林寺慧遠(yuǎn)為始祖。

東林寺位于廬山,南向香爐峰,北倚東林山。寺前有溪,名虎溪。溪上有橋,稱虎溪橋。溪水在亂石中流淌,仿佛在敘說一個(gè)千年流傳的佳話。東林寺是中國佛教凈土宗的發(fā)源地。

東林寺建寺者慧遠(yuǎn),俗稱賈,山西雁門樓煩(今山西寧武附近人)。他先在西林寺以東結(jié)“龍泉精舍”,后得江州刺史桓伊之助,籌建東林寺。慧遠(yuǎn)在東林寺主持30余年,集聚沙門上千人,羅致中外學(xué)問僧123人,結(jié)白蓮社,譯佛經(jīng)、著教義、同修凈土之業(yè),成為佛門凈土宗的始祖。晚年南湖荊州,歷住江陵五層寺、琵琶寺,83歲圓寂。

唐玄奘與高昌故城

唐僧玄奘,中國四大譯經(jīng)家之一,法相宗創(chuàng)始人。他13歲既受度為僧,因感各家學(xué)說不一,遂決定西行求法以釋疑惑。貞觀三年從長安出發(fā),于貞觀五年抵達(dá)膜揭陀國王舍城,入那爛陀寺從戒賢門下學(xué)習(xí)。多年以后,于貞觀十九年抵達(dá)長安。歷史17年,行程5萬里。攜回大小乘經(jīng)律論657部。而后住弘福寺、大慈恩寺,集名僧建譯場,20年譯經(jīng)75部1335卷。

高昌故城,維吾爾語稱“亦都護(hù)城”,即“都會(huì)”之意。因此城曾為高昌王國的都城,故名。高昌故城位于吐魯番市東45公里處的火焰山南麛吐峪溝中,系古絲綢之路的重要門戶。

據(jù)說,鞠文泰時(shí)期是高昌王國最鼎盛、最輝煌的時(shí)期,玄奘大師在《大唐西域記》中記述了他路過高昌國時(shí),被高昌國王鞠文泰挽留在此一個(gè)月的事情。據(jù)記載,唐太宗貞觀三年,唐玄宗西行印度求取真經(jīng),行至伊吾(今哈密瓜),高昌王鞠文泰聞?dòng)嵓磁墒拐咔巴诱垺?天之后,半夜時(shí)分,法師風(fēng)塵仆仆的趕到高昌,只見鞠文泰和王妃正專心致志的誦經(jīng)念佛,靜候法師。過了幾天,玄奘法師要西去印度,高昌王相留,情真意切,予以弟子身份終身供養(yǎng)法師。并要求全國人都成為法師的弟子,玄奘執(zhí)意不肯,并以絕世明志。高昌國萬般無奈,只好答應(yīng)玄奘西天取經(jīng),條件是和法師約為兄弟,法師講《仁工般若經(jīng)》一個(gè)月,每次講經(jīng),鞠文泰都親自執(zhí)香爐迎接法師入賬。并當(dāng)著三百聽眾之面,跪在地上,請玄奘法師踏著他的背坐到法座上去。然而信奉佛教的高昌王國于10多年后被唐太宗所滅。并入唐朝版圖,唐朝在此設(shè)立了”高昌郡“

布袋和尚與岳林寺

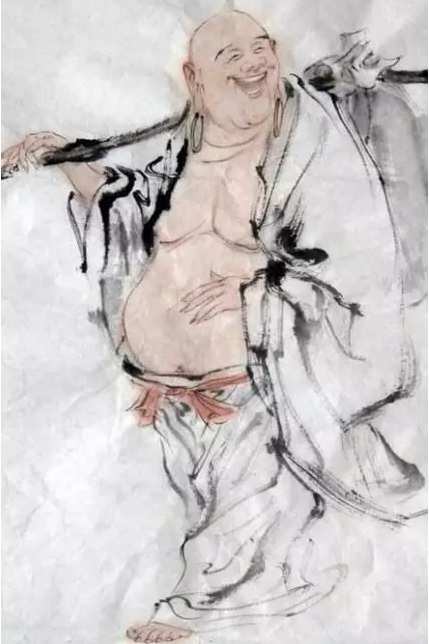

岳林寺位于浙江省奉化縣東北之三山中,唐宣宗大中二年,改稱樂林寺。唐僖宗時(shí)有僧?dāng)y布袋乞食,人稱”布袋和尚“,自號(hào)”長汀子“。后梁貞明三年(917年)布袋和尚坐東廊盤石說偈:“彌勒真彌勒,化身千百意”。時(shí)時(shí)示時(shí)人,時(shí)人自不認(rèn)。偈完而逝。眾僧神異之,寺遂以彌勒到場為世所重,被崇為“明州三大佛教圣地”之一。宋真宗大中祥符八年(1015年),重修殿閣,皈依者云集,岳林寺一時(shí)鼎盛至極。

岳林寺之所以甲譽(yù)天下皆因彌勒道場所致。在全國各大寺院天王殿內(nèi),都供奉彌勒佛像。彌勒佛外向而坐,袒胸露腹,笑容和藹,其形象皆據(jù)岳林寺布袋和尚形象而造。布袋和尚名”契此“,長于奉化城北長汀村,成人后在長汀村隔溪相對的岳林寺出家。契此在此出家有很多異相,最奇之處是無論到哪里,他都隨身攜帶一個(gè)大布袋。后人多以為布袋和尚是未來彌勒化身,因而依其形象取代原印度形象之彌勒佛,岳林寺亦因之成為遠(yuǎn)近信眾頂禮膜拜、崇信有加的彌勒道場。

岳林寺最有名的古跡是封山中塔。據(jù)記載,布袋和尚生前常來封山,見其地山靈水秀,優(yōu)雅脫俗,于是向沈姓施主募得一塊墓地。他圓寂后,岳林寺僧人尊其囑愿,將其肉身葬于封山之腹。后人在墓旁建立亭,名曰“佛塔亭”。布袋和尚葬于中塔后,其墓頂累發(fā)異光,早晚均見,十分靈驗(yàn)。岳林寺不僅在國內(nèi),而且在國外亦有極大影響,如日本、韓國、東南亞等地皆有供奉中國彌勒佛“布袋和尚”的處所。

達(dá)摩祖師與少林寺

位于中岳嵩山腳下是少林寺,是聞名中外的禪宗祖庭、武林圣地。少林寺從北魏太和十九年(495年)創(chuàng)建至今,跨越了1500多年的歷史歲月,期間,跋陀、慧光、達(dá)摩等著名高僧在這里留下來大量的佛教文化藝術(shù)珍品。在中國佛教史上產(chǎn)生了極其巨大而深遠(yuǎn)的影響。由禪學(xué)思想派生出來的少林武術(shù),禪拳如一,威震四方,故少林寺有“天下第一名剎”之美譽(yù)。

菩提達(dá)摩是中國禪宗的初祖。他出生于南印度,出家后傾心大乘佛法。梁朝普通年間,達(dá)摩自印度航海來到廣州,從這里北行至魏,游嵩山少林寺,在那里獨(dú)自修習(xí)禪道。有道育、慧可二沙門禮見達(dá)摩,并供養(yǎng)他四五年。達(dá)摩感其真誠,傳授以衣法。又把四卷《楞伽經(jīng)》授予慧可說:我看中國人的根機(jī)與此經(jīng)最為相宜,你能依次而行,即能出離世間。

隨著禪宗在中國的發(fā)展,達(dá)摩逐漸成為傳說式的人物,首先是傳說達(dá)摩到金陵(今南京)時(shí)和梁武帝的問答。梁武帝是篤信佛教的帝王。他即位以后建寺、寫經(jīng)、度僧、造像甚多。他很自負(fù)地詢問達(dá)摩:“我做了這些事有多少功德”達(dá)摩卻說:“無功德”。武帝又問:“何以無功德?”達(dá)摩說:“此是有為之事”,不是實(shí)在的功德。武帝不能理解,達(dá)摩即渡江入魏。記載這個(gè)傳說的最古文獻(xiàn)是敦煌出土的《歷代法寶記》。后來禪宗著名的《碧巖錄》把它作為第一則“頌古”流傳。以后,它便成為禪門眾所周知的公案了。

清涼國師與五臺(tái)山

五臺(tái)山是中國著名的佛教圣地,相傳為文殊菩薩應(yīng)化的到場,它與四川峨眉山(普賢菩薩到場)、浙江普陀山(觀音菩薩到場)和安徽九華山(地藏菩薩到場)并稱中國佛教四大名山。文殊菩薩是釋迦牟尼佛的“左脅侍”,與普賢、觀音菩薩合稱“三大士”。五臺(tái)山被確定為文殊菩薩到場,在四大名山中是唯一見于經(jīng)典的。最早的根據(jù)見晉譯《華嚴(yán)經(jīng)》卷二十九:"東北方有菩薩住處名清涼山,過去諸菩薩常于中住,彼現(xiàn)有菩薩名文殊師利,有一萬菩薩眷屬,常為說法。

大顯通寺是五臺(tái)山最古老的寺院,相傳始建于東漢明帝永平十一年(68年),距今已有1900多年,它與洛陽白馬寺同為中國最早的寺院。寺中主要建筑有鐘樓、山門、文殊殿、大佛殿、無量殿、千缽殿、銅塔、銅殿、藏經(jīng)閣等。圖中即為銅殿,是一座銅鑄成的仿木建筑物,成于明萬歷三十四年(1606年),是中國現(xiàn)存四銅殿之一。

清涼國師號(hào)澄觀,為唐代高僧,山西山陰人。據(jù)傳,這位大師天才備至,一目七行,一天可記萬言,專門研究《華嚴(yán)寺》,后來去京師,德宗迎入期間,賜號(hào)清涼,他生歷九朝,乃是七帝之名師,華嚴(yán)四祖之一。

澄觀于唐大歷十一年(776年)到五臺(tái)山華嚴(yán)寺修習(xí)華嚴(yán)學(xué),后經(jīng)四年寫出《華嚴(yán)經(jīng)疏》60卷,被譽(yù)為“華嚴(yán)疏主”。澄觀把清涼寺定為代州五臺(tái)山,從而使五臺(tái)山正式成為文殊到場。澄觀住五臺(tái)山20年,講演《華嚴(yán)經(jīng)》50遍,使五臺(tái)山成為當(dāng)時(shí)華嚴(yán)學(xué)的中心之一。

良介大師與洞山寺

洞山寺位于慈溪市掌起鎮(zhèn)東埠頭的將軍山上。從山腳沿著曲折蜿蜒的石階向上路邊清溪急湍,夾旁茂林修竹,環(huán)境清新幽雅。至絕頂前眺,出口處靈湖橫欄,碧蕩漾;遠(yuǎn)處為一疇平原,碧綠蔥翠;最遠(yuǎn)處天海相接,令人心曠神怡。

據(jù)洞山寺田山碑記載:“本寺創(chuàng)建于赤烏年間,為北鄉(xiāng)有名之古剎,勝跡難以枚舉,文人騷客題詠甚多。”史載北宋大中祥符年間曾敕額“幽棲洞山”。寺院于清乾隆八年(1743年)重修。洞山寺古跡甚多,最為著名的是石塔和古洞石塔建于宋代,原有7級(jí),現(xiàn)殘存5級(jí),高約4米,塔身呈六棱形,每面都有浮雕半身人物塑像,造型生動(dòng)。古洞有人工構(gòu)筑的石結(jié)構(gòu)建筑,呈拱形,洞底寬2.35米,深2.85米,洞高3.85米,券頂厚約0.8米,洞額鐫“白云洞”三個(gè)字。

洞山寺為禪宗五家之一—曹洞宗的祖庭之一。曹洞宗源出于六祖蕙能之弟子行思,又傳希遷,希遷又傳藥山,藥山又傳云嚴(yán),云嚴(yán)又傳良介禪師,住瑞州洞山。良介禪師在洞山創(chuàng)建普利寺,唐大中十三年(859年)又在洞山創(chuàng)立廣福寺,在寺中宣講新的禪義,四方借眾聞良介之名,紛紛入山學(xué)法。其中有一位高徒法名本寂,學(xué)成之后回到撫州曹山,又建禪寺,廣招門徒,闡抒良介意旨,人們稱之為曹洞宗。曹洞宗的祖庭洞山禪林,至今尚存唐咸通十年(869年)開山祖師良介禪師墓塔,名為慧覺墓塔,又稱介祖塔。此外,還有歷史上各時(shí)期住持的墓塔40余座。(文/《中國佛教建筑》)

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|