在湘桂要隘恭城瑤族自治縣龍虎鄉(又稱龍虎關)西南面,坐落著一個已有600年歷史的村莊———實樂古村。該村至今保存著占地面積140多畝的古建群。

實樂古村多為王姓。據族譜記載,其祖王元為江蘇省人,到廣西平樂為官,明洪武初年,其任地發生戰亂,便棄官從平樂乘船沿河經恭城龍虎關欲北上返回江蘇,不料聞長江一帶正值瘟疫橫行,便原路返回。當船行至今實樂村一帶時,王元發現此地鳥語花香,土地肥沃,是一塊風水寶地,便攜家眷到此地定居。(注:龍虎河自古是連接南北的一條紐帶,龍虎關是湘北進入廣東、廣西的要隘。)

實樂村王姓,分為兩大家族,一為祖先王元的后人(其弟王謙無后),傳到現在已26代1000余人,另一王姓祖先為王元所攜王姓家仆的后人,王元為感謝其多年伺候自己,解除了主仆關系,并為其建房娶妻,至今亦傳25代200多人。這也成了今天實樂村民的總體構成。實樂古村現屬該縣龍虎鄉轄區內一個自然村,水果收入是其主要經濟來源。

實樂村原名石螺村,舊時村中有一神似螺螄的大石,石上有一清水塘,塘中蝸螺滿布,遂取名“石螺村”。現在的“實樂村”一名,是第一次國共合作時期,為宣傳新三民主義和民族團結,由當地人所題寫,其意為:國共合作是一件實實在在非常快樂的事情。恭城方言“石螺”與“實樂”同音,“石螺村”由此更名“實樂村”沿用至今。

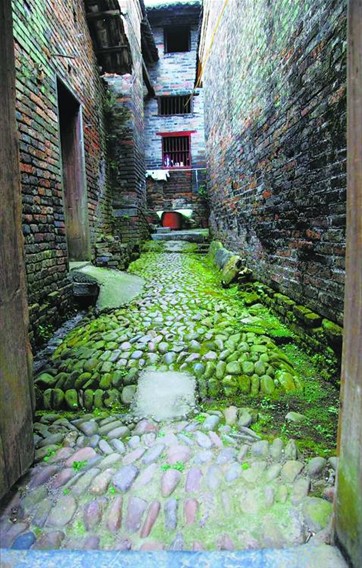

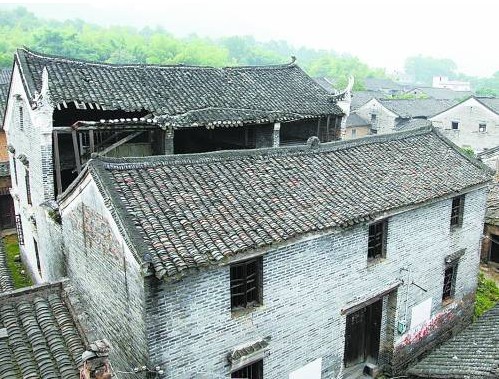

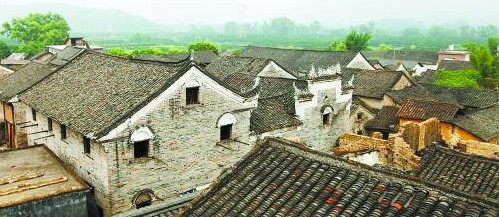

實樂村始建于明代的建筑已基本倒塌,在今天的實樂村小學一帶還可見殘跡。現存的實樂村古建筑群,多為清代早中晚各期風格的建筑群體,整個村落呈方形布局,建筑風格融合了江浙民居和嶺南民居的特性,全村面江而居,如同一座小城,進入村內的三座大門一字排開、圍墻相接,目前保存完整,村落為大三進布局,每一進又有小三進和兩進不等,每一大進又橫列著六戶。其間為防外人侵擾,又在各進之間建有大大小小11座軋門,安保措施堪稱完美。村中曾有供村民休閑的涼亭三座,分別按地理位置起名叫“上角”、“中角”、“下角”,不過遺憾的是三座大涼亭都已倒塌,現今只剩涼亭四腳的大石礅和當時鋪建涼亭的青石。村中間靠前端有一座六層樓高的瞭望塔,為清初建筑,雖塔內木質結構樓層年久失修僅剩殘木,但整座瞭望塔仍然屹立不倒,數百年來一直鎮守著村莊。

實樂村古建筑群都遵循前(門樓天井)、中(正屋)、后(后房)三進的風格設計建造,規劃十分有序。清初所建房屋比較平實,到了清中、后期,村里的房屋雕龍刻鳳、描畫題字的明顯增多。可以想像,實樂村在鼎盛時期全村的整體建筑風貌是何等壯觀。

1943年,侵華日軍由湖南經龍虎關竄入廣西地界,剛入關便發現當時的龍虎關內經濟一片繁榮,以為是到了經濟重鎮,遂招來飛機對龍虎關實施轟炸,氣勢宏大的實樂村,成為轟炸目標之一,日寇還進村燒殺淫掠,村里有近半古建筑毀于戰火,目前仍有當時飛機轟炸留下的痕跡。

實樂古村現今保存完好的古建筑只有原來的三分之一,60多棟。王元及其家仆的后人而今只有十幾戶人在這些老房子里居住,大部分村民都把新房建到了村外圍。

由于缺乏保護措施,村里一些古建筑上的雕花、字畫曾被人鑿取盜賣,但在村民的制止下大部分尚存,如今村里很想把這些祖宗留下的古建筑修復保護好,卻因條件限制而有心無力。

可喜的是,該縣政府部門已逐一對全縣古建筑群和古村落進行開發保護,這些受風雨侵襲了百年甚至數百年,正在日漸減少的古老而又脆弱文化古跡,正等待著人們的呵護。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|