臺灣民宿(潮宿)的發展有很長的歷史,最早大規模民宿發展的地區是墾丁國家公園,時間約在民國70年左右,當初是解決住宿不足的問題,只是一種簡單住宿型態,沒有導覽或餐飲服務。潮宿是精選后的民宿,起因于游憩區假日的大飯店旅館住宿供應不足或缺乏服務,或登山旅游借住山區房舍工寮緣起,有空屋人家因而起意掛起民宿的招牌,或直接到飯店門口、車站等地招攬游客,而興起此行業。

臺灣民宿的創意起源于歐洲的B&B(BedandBreakfast)式旅館,即提供住宿和早餐的家庭旅館。2001年底民宿管理辦法正式公布施行,推動了臺灣民宿產業、合法化。“過來到臺灣的民宿住一住,才能體驗真實的臺灣!”逐漸成為旅游愛好者的共識,在坊間流傳。

早期民宿的經營,大都是以家庭副業的方式,隨著民宿的風潮漸熱,民宿創造出來的商機實在太過誘人,原本被定義成家庭副業的經營模式,逐漸換汱成家庭主業模式在經營,甚而房產投資客、新移民主義人士等等,大伙爭先恐后的進入民宿經營的這塊飯,競爭者眾的情況下,品質、服務以及效率的經營管理競爭力需求,影響力慢慢出現,左右民宿生意甚大,也因如此,慢慢促成臺灣民朝精致化、豪華化、高價化以及高服務化方向在演進。

臺灣民宿產業的發展大致經歷了四個階段:

(1)1980年代是臺灣最有錢的時候,很多小孩到城市導致很多農村的房間有空余,然后他們開始賣房間。

(2)1980年代,臺灣的農業沖擊很大,政府部門為了讓這樣的沖擊收到最低,就將轉型觀光作為其中一個項目進行發展。

(3)臺灣有很多原住民,經濟條件比較差,當時為了配合臺灣人的旅游,就把他們的房子順勢作成民宿。

(4)都市返鄉的尋夢人口,他們因為在城市生活久了很累所以希望返鄉,尋找自己夢想中的住宅。在這幾個背景下,臺灣民宿就慢慢的發展起來了。

臺灣民宿的發展方向

臺灣經營民宿主要從服務和設計兩個方面入手:

(1)在服務上做到感動服務。可以分成三種,第一種就是運用當地食材親手做早餐,第二種是把客人當朋友,分享私房景點,第三種是跟客人旅行,親自解說在地人文生態。這三點,臺灣90%以上的民宿主人都會去做。

(2)設計方面十分注重空間美學的打造,它有三個用意,一是展現主人自己的品味。二是可以營造主客互動媒介。三是提升顧客休閑滿意度。臺灣空間美學依照建筑形式來說可以分成三個部分,第一是建筑的外觀,第二是庭院、房間等的設計,第三是公共空間的設計。

經營如果抓住空間美學和感動服務兩個方面,民宿的基本形態應該可以呈現出來。

臺灣民宿的發展特點

1、以自然化、平民化、平價化、親民化為主要經營目標

臺灣民宿經營內容自然化、消費對象平民化、整體價格平價化、服務方式親民化。其依托自然風景、少數民族文化和農業資源,以島內居民為主要客源,強調大眾化的合理收費。

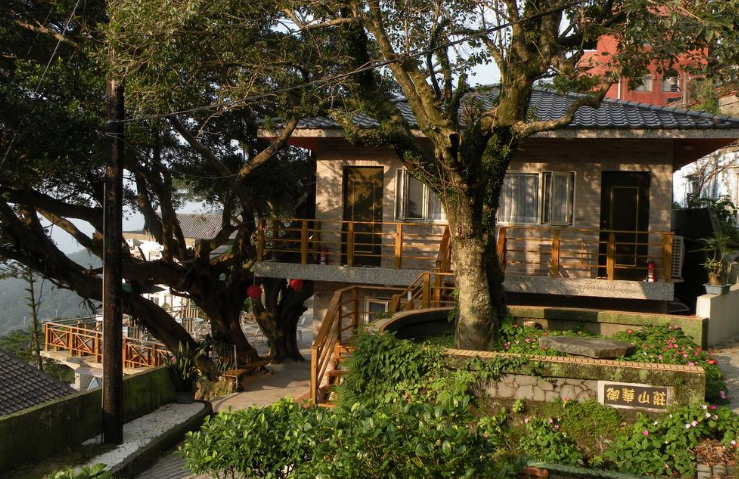

2、獨特的建筑及自然景觀

臺灣民宿的建筑造型各異,與周圍景色融為一體。給人返璞歸真之感的茅草屋,沿溪而建別致的小木屋,與青山白云相映成趣具異域特色的洋樓,與大海相呼應如船型般的建筑外形等,與周邊環境有如天成,別具特色的建筑外型形成了民宿一大魅力。

3、主人的親和力和人文舒適的房間設置

濃郁的人情味和親和力是民宿主人的共同特點。房間數量的限制使得民宿主人有更多的時間和精力與客人更多交流,對房間布置進行創意發揮。臺灣的民宿一般是由夫婦二人共同經營,往往把民宿作為一生的藝術作品精雕細琢,融入個人的感情和人文理念。

4、結合當地自然資源,與周邊生態環境協調發展

臺灣民宿充分利用周邊自然環境的獨特性與專屬性,結合人文、自然景觀、生態環境資源及農林漁牧生產活動等,形成各自獨特的民宿形式,避免了千篇一律的現象。

5、與當地產業聯合互促發展

原來以種茶、種果樹、養雞、養牛等生產為主的聯結村民,現在轉型做休閑農業和民宿。如種茶、種果樹的開放游人親手采茶摘果,到由養雞棚改建的餐廳品嘗家養雞,晚飯后登上半山高的農家茶坊品茶,鳥瞰宜蘭縣城的萬家燈火。

6、準確的市場定位和經營內容,逐漸細化市場

近年來臺灣民宿越來越注重多樣化發展,除融合自然人文環境要素外,還加上創意和美學元素,打造不同主題的民宿特色。如異國風情、家庭溫馨、懷舊復古、原住民風情、田園鄉村、人文藝術主題等。

臺灣民宿經過多年的發展,已經成為一個非常成熟的產業,臺灣觀光局的也對臺灣民宿的管理制定了相應的標準,對于黑心民宿給與嚴重的懲罰措施,確保民宿健康發展。

根據“觀光局”《發展觀光條例》規定,如果“民居”無照經營,最高可處以15萬元(新臺幣,下同)罰款,并勒令其停業。

民宿在登記之后,連裝修暫停營業,都必須報備。按照規定,暫停營業一個月以上,要在15天內提交申請書;而且停業時間最長不得超過一年;重新開張時也要重新申報,否則主管機關可以廢除其登記證。

此外,臺灣還出臺了《臺灣民宿管理辦法》,為民宿下了精準的定義,并對民宿的規模、位置有所限定。房間的數量局限提高了民宿的質量,也提升了民宿主人與游客之間的親密度。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|