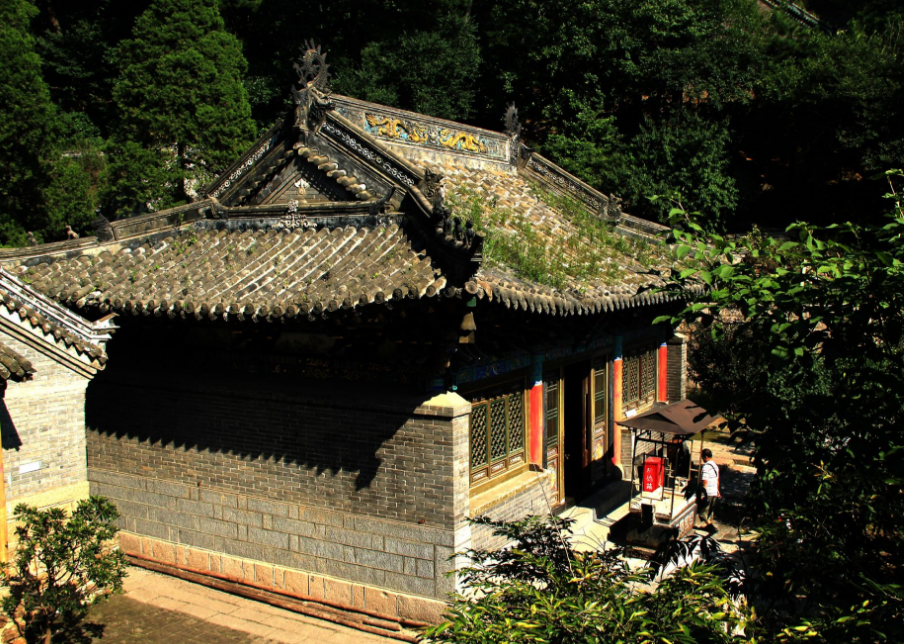

龍泉寺位于遼寧省鞍山市東20公里的千山北溝東部,為千山五大禪林中現(xiàn)存最大的佛寺。寺院奇峰環(huán)抱,古松成林,向以歷史悠久、建筑得體、布局與自然景色和諧而著稱。

相傳龍泉之名來源有四,一曰毗戶殿前石隙有泉,涓涓細流彎曲似龍,故名;二曰寺中心泉水常年潺流,如“龍涎吐水”,故名;三曰寺前為照山,后為靠山,左山為青龍,右山為白虎,泉出自小山脈以北佛堂基下,山與泉合名為龍泉;四曰唐太宗東徵,駐蹕千山,欽過此水,故名龍泉。

龍泉寺歷史悠久,相傳創(chuàng)建于南北朝(公元五世紀),距今已有1500多年的歷史。據(jù)《千山志》記載,佛教僧侶于南北朝時期進入千山后,部分僧侶初棲身于極樂洞,后于極樂洞之側建小寺。俗話說:“唐修廟、遼建塔。”到了唐代,僧眾于極樂洞東北50米處懸崖下,靠陡壁筑堰造坪,修建一羅漢洞和一小佛堂,廟宇建筑初具雛形。相傳龍泉寺開山祖師為唐真如法師(生卒不詳)。現(xiàn)存的眾多碑文都留下了唐代修建廟宇的記載,千山五大禪林均建于此時期,由此歷代均加重修。依據(jù)各種史志記載和建筑情況看,龍泉寺在金、元之前規(guī)模是不大的。金、元時期,是千山佛教發(fā)展的一個高潮,寺廟建筑達到相當規(guī)模,龍泉寺也初具千山五大禪林之首的風范。

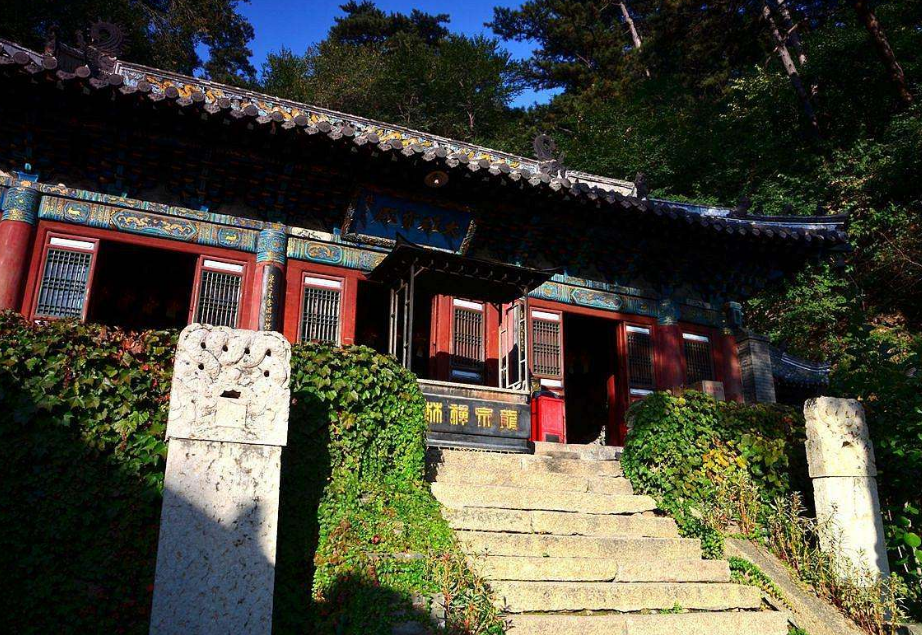

進入千山龍泉北谷可見龍泉寺雄偉壯觀的山門,上刻“敕建龍泉”四個大字。這是明神宗于萬歷三十八年(1610年)四月重修“龍泉寺”的御筆親題,這些都是歷代增修千山諸廟的歷史印證。龍泉寺大規(guī)模興建是在明代以后。據(jù)有關史料記載,明隆慶五年,在羅漢洞和佛堂舊基修建如來堂(今毗廬殿),東西兩廂修建禪堂、齋堂各一所。

明萬歷六年(1578年)在如來堂下(今大雄寶殿處)修建殿宇5間及配房,萬歷十二年(1584年)建藏經閣,萬歷二十五年(1597年)修建東殿3間。可見,龍泉寺的主要建筑大雄寶殿、法王殿、禪堂、齋堂及配殿等均建于明代。根據(jù)明代《大明一統(tǒng)志》記載,除明世宗外(明世宗崇信道教),別的皇帝都推崇佛教。尤其是明神宗朱翊鈞和其母慈圣皇太后。明神宗的生母姓李,出身卑微,僅是一名宮女,得隆慶皇帝寵幸后生下萬歷皇帝。

神宗即位后,尊母為慈圣皇太后。萬歷六年加尊號曰“宣文”。四十二年崩,謚曰“孝文”。李氏早年喪夫,宮廷中的生活又充滿了兇險,李太后不得不使出渾身解數(shù)來鞏固自己來之不易的政治地位。在她主政期間大興土木,廣建佛寺,推崇佛教。明萬歷十二年,感龍泉寺高僧之德和弘揚佛法之功,慈圣皇太后宣旨:將宋版大藏經637函,計678卷,賜予千山龍泉寺。同時賜銅鑄金蓮花坐佛像一尊,高1.4米,重300斤,從此成為龍泉寺鎮(zhèn)寺之寶。在李太后的推崇下,當時龍泉寺的知名度和香火達到鼎盛,名震中原,冠絕關東。

進入清代以后,龍泉寺依然風光無限。康熙五十九年翻修大殿,建天王殿。乾隆十四年(1749年)和乾隆四十八年(1783)年修建兩廊及客堂和后佛堂。至此,龍泉寺始具今日之規(guī)模。清康熙二十一年(1682年),康熙帝(玄燁)親率皇后、太子及諸王、大臣、侍衛(wèi)等萬余人,由盛京(今沈陽)到遼陽(當時千山歸遼陽管轄),游覽千山龍泉寺等寺廟,并留下贊美龍泉寺的詩章。同時,比利時人費迪南特斯阜沁斯脫作為顧問,隨康熙皇帝一起游覽龍泉寺。這是有文字記載游覽千山的第一個外國人。但清代從道光以后,國勢衰微,佛教也不振。龍泉寺也概莫能外。

日偽占領千山時期,龍泉寺的文物遭到日寇的破壞和盜奪。如毀壞龍泉寺“屏藩獨峙”之摩崖,大量掠奪龍泉寺之楹聯(lián)、匾額、古佛和字畫等精品。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|